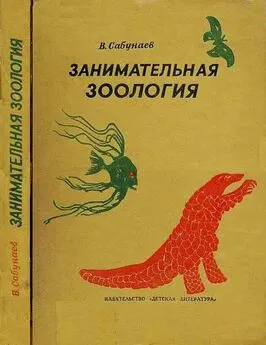

Яков Цингер - Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных

- Название:Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Цингер - Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных краткое содержание

В данной книге школьник и юный натуралист найдут материал для внеклассного чтения, а также дополнительный и справочный материал к учебнику зоологии.

Отдельные очерки не связаны между собой, поэтому не обязательно читать всю книгу подряд.

Книга знакомит читателя с разнообразием животного мира СССР и зарубежных стран. Попутно приводятся сведения о значении животных в природе, хозяйственной деятельности человека.

Часть материала изложена в форме вопросов и ответов. Раздел «Рассказы о насекомых» написан кандидатом биологических наук Ю. М. Залесским.

В третьем издании текст местами изменён и дополнен; внесены необходимые исправления, добавлено несколько новых рисунков. Глава «Зоология в вопросах и ответах» дополнена новыми вопросами; порядок их распределения изменён в соответствии с зоологической системой.

Я. Цингер

Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

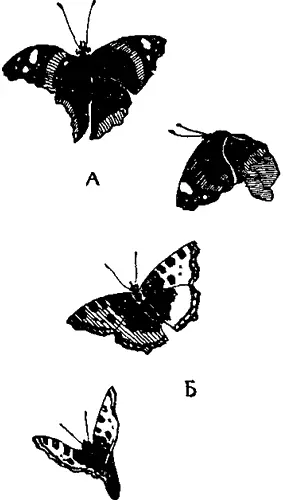

Полёт дневных бабочек:

А — адмирал; Б — крапивница.

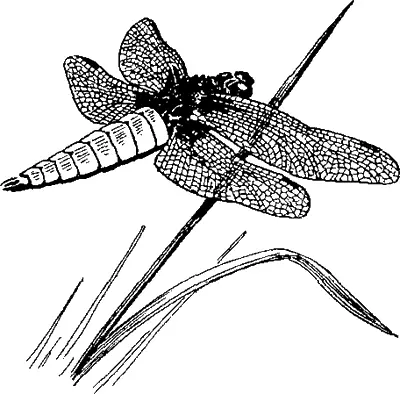

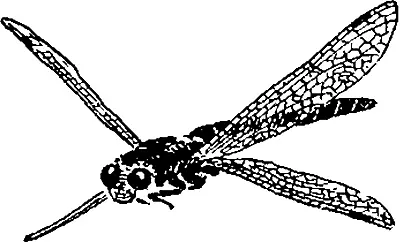

Стрекоза пользуется самыми различными приёмами в полёте; то она взмахивает попеременно передними и задними крыльями, то вдруг переходит на планирующий полёт на распростёртых неподвижных крыльях, то опять взмахивает крыльями, но на этот раз сразу вместе и передними и задними. Наблюдались случаи, когда стрекоза делала взмахи одной передней парой крыльев, держа спокойно распростёртой заднюю пару. Часто можно видеть, как стрекоза висит неподвижно в воздухе, как бы «стоит», взмахивая крыльями на одном месте. Стрекоза может также в полёте двигаться не только вперёд, но и назад, а, преследуя ускользающую добычу (мелких насекомых), может взмывать на короткое расстояние вверх почти вертикально.

Полёт стрекозы-либеллюли.

«Стоячий» полёт стрекозы-коромысло.

Погоня за добычей стрекозы-коромысло.

Аэродинамикам известно явление, называемое фляттер . Это вредные колебания крыла в полёте, которые у скоростных самолётов могут достигать опасных размеров, так что крылья даже ломаются. Техники долгое время искали способы погашения этих вредных колебаний. Гибли модели новых испытываемых самолётов, погибали и лётчики-испытатели, но конструкторы долго не могли найти правильного решения задачи. Наконец, задача была решена: противофляттерное устройство было найдено. У передней кромки на конце каждого крыла делалось утяжеление (в простейшем случае запаивалась свинцовая гиря) — оно гасило вредные колебания.

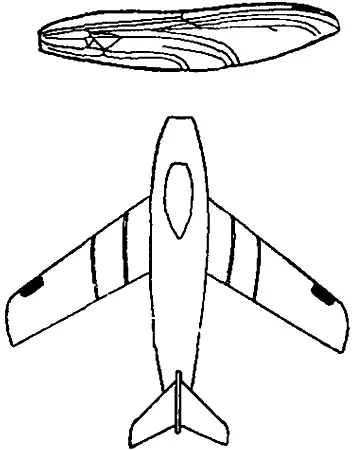

Вверху — схема крыла стрекозы с глазком (птеростигмой) у вершины; внизу — схема самолёта с обозначением месторасположения противофляттерных утяжелений.

Машущий полёт насекомых, и в частности полёт стрекоз, также обладает вредными колебаниями. Природа в течение веков вырабатывала приспособления для борьбы с фляттером. Это приспособление отчётливо выражено у большинства стрекоз. На каждом крыле в вершинной его части у переднего края имеется тёмное хитиновое утолщение — птеростигма, или крыловый глазок. Удаление этого глазка, не лишая стрекозу возможности летать, нарушает правильность колебаний крыла, стрекоза начинает как бы порхать. Опыты показали механическое значение этих образований, регулирующих колебания крыла. Глазок оказался приспособлением, избавляющим машущее крыло от вредных колебаний типа фляттер. Если бы это значение крылового глазка у стрекоз было бы известно раньше, чем техники изобрели противофляттерное устройство у самолётов, то, заимствовав его у насекомых, можно было бы избежать долгих поисков.

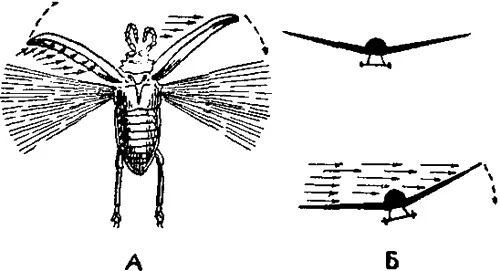

У жуков, когда они не летают, передние жёсткие крылья, или надкрылья, накрывают и защищают сложенные задние перепончатые крылья. Надкрыльями жуки почти не пользуются в полёте; надкрылья только слегка качаются в такт взмахам задних крыльев. В полёте надкрылья жуки держат под некоторым углом друг к другу — в виде латинской буквы V. Это обеспечивает поперечную устойчивость жуков в полёте, так же как V-образно приподнятые крылья у самолёта обеспечивают его устойчивость при поворотах. Когда самолёт поворачивает, он накреняется и ложится на одно крыло, другое при этом поднимается кверху. Набегающий на крыло воздух давит на его поверхность и возвращает к прежнему положению, выправляя самолёт.

А — схема действия на надкрылья воздушных (аэродинамических) сил, обеспечивающих поперечную устойчивость жука; Б — V-образное расположение крыльев у самолёта. Вверху — нормальное положение крыльев при прямолинейном полёте. Внизу — самолёт, накренившийся на левое крыло, скользит влево, но возвращается в нормальное положение благодаря набегающей массе воздуха (показано стрелками).

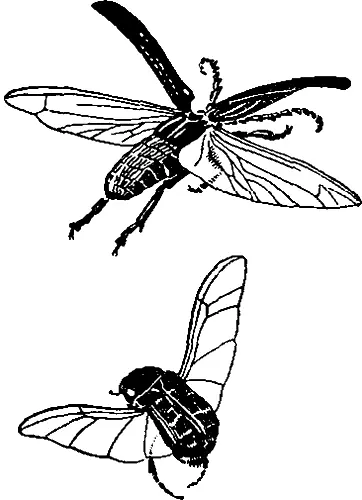

Жуки из семейства бронзовок летают со сложенными надкрыльями, выставляя из-под них перепончатые крылья. Полёт бронзовок обладает большой маневренностью.

Вверху — полот жука-приона; внизу — полёт бронзовки со сложенными на спине надкрыльями.

Самой большой скоростью полёта обладают бабочки-бражники и слепни : они развивают скорость от 14 до 15 метров в секунду. Стрекозы летают со скоростью 10 метров в секунду, жуки-навозники — до 7 метров в секунду, майские жуки — до 3 метров в секунду, пчёлы — до 6,7 метра в секунду.

Однажды наблюдали, как крупная стрекоза не отставала от самолёта, летевшего со скоростью 144 километра в час, и временами даже обгоняла его.

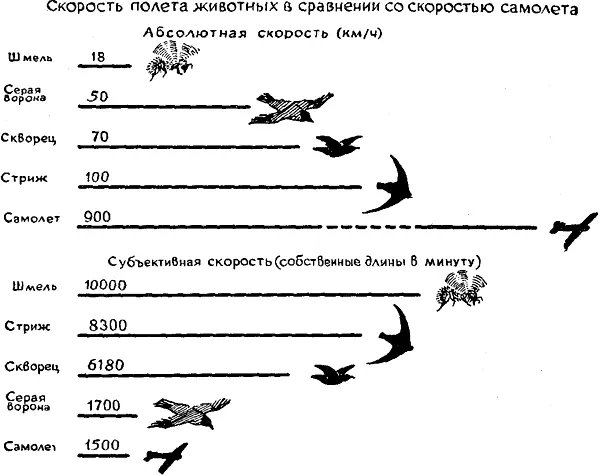

Скорость полёта насекомых в сравнении с птицами мала. Если шмель делает 18 километров в час, то ворона — 50 километров, скворец — 70, а стриж — 100 километров. Рекордная скорость винтомоторного самолёта — 900 километров в час.

Однако если подсчитать, с какой скоростью двигаются вперёд шмель, стриж, скворец, ворона и самолёт на расстояние, равное длине собственного тела, то оказывается, что относительная скорость будет меньше всего у самолёта и больше всего у насекомых.

При большой скорости полёта выгоднее иметь более обтекаемую форму тела. Бабочки-бражники, многие мухи имеют обтекаемую форму тела и при полёте держат все свои шесть ног тесно прижатыми к телу. Многие же другие насекомые летают, растопырив ноги и иногда даже выставив передние ноги вперёд, как бы ощупывая встречный воздух. Это тоже имеет значение, так как на концах лапок многих насекомых есть органы осязания, «ощупывающие» встречную струю воздуха.

Полёт мухи-журчалки.

Полёт жука-дровосека приона с вытянутыми вперёд лапками первой и второй пары ног.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Яков Перельман - Занимательная арифметика [Загадки и диковинки в мире чисел]](/books/1143727/yakov-perelman-zanimatelnaya-arifmetika-zagadki-i.webp)