Яков Цингер - Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных

- Название:Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Цингер - Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных краткое содержание

В данной книге школьник и юный натуралист найдут материал для внеклассного чтения, а также дополнительный и справочный материал к учебнику зоологии.

Отдельные очерки не связаны между собой, поэтому не обязательно читать всю книгу подряд.

Книга знакомит читателя с разнообразием животного мира СССР и зарубежных стран. Попутно приводятся сведения о значении животных в природе, хозяйственной деятельности человека.

Часть материала изложена в форме вопросов и ответов. Раздел «Рассказы о насекомых» написан кандидатом биологических наук Ю. М. Залесским.

В третьем издании текст местами изменён и дополнен; внесены необходимые исправления, добавлено несколько новых рисунков. Глава «Зоология в вопросах и ответах» дополнена новыми вопросами; порядок их распределения изменён в соответствии с зоологической системой.

Я. Цингер

Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наиболее простой способ борьбы с вредителями состоит в том, чтобы, вовремя заметив массовый лёт бабочек, начать уничтожение кладок яиц, смазывая их смесью керосина с нефтью. В плодовых садах нужно организовать ручной сбор и сжигание яйцекладок. Большое значение имеет привлечение в заражённые вредителями районы насекомоядных птиц. Новейший способ борьбы с непарным шелкопрядом (как впрочем и с другими насекомыми-вредителями) состоит в заражении вредителя болезнетворными микробами, т. е. в организации искусственной эпидемии, уничтожающей вредителя. Такой метод борьбы с шелкопрядом был, в частности, проведён в недавние годы в Воронежской области.

Для гусениц непарного шелкопряда характерна способность расселяться по воздуху: маленькие гусенички покрыты длинными волосками, играющими роль своего рода «парашютиков», подобно тому как это имеет место у семян одуванчика. Порывами ветра такие гусенички могут заноситься на далёкие расстояния, заражая новые участки леса или сада.

Именно таким способом непарный шелкопряд расселился по территории США, где ранее этого вредителя не было. Завезли его из Европы для опытов скрещивания с тутовым шелкопрядом. Из лаборатории, где производились опыты, однажды порывом ветра порция гусеничек была вынесена через окно в сад. Его тщательно обыскали, но, конечно, всех гусеничек выловить не смогли, и в результате уже через двадцать лет лесные массивы на большом протяжении пострадали от вредителя. И до сих пор в США не удалось справиться с непарным шелкопрядом, который продолжает наносить ущерб лесам и садам. Между прочим, для борьбы с этим вредителем американцы стали ввозить из Европы хищного жука-красотела, охотящегося за гусеницами бабочек.

20. Открытый стакан со свежим молоком закиснет гораздо раньше, так как его «заквасят» мухи: они занесут на своих лапках и хоботке молочнокислых бактерий из простокваши в молоко. Этот опыт наглядно подтверждает роль мух в переносе бактерий.

21. Слева изображён обыкновенный комар, справа — малярийный. Разница в характере посадки. (Уничтожайте малярийных комаров осенью в жилищах, подвалах, сенях, погребах и пр., куда комары слетаются на зимовку. Уничтожив осенью одного комара, вы предотвратите появление нескольких его поколений в весенне-летний период.)

22. Священным насекомым в древнем Египте почитался жук -скарабей . Изображения его вырезались на фронтонах храмов, на памятниках и каменных амулетах. До нас дошли рукописи Горуса Аполлона на папирусах, в которых прославлялось это насекомое.

Чем же привлёк внимание египтян этот довольно обычный и у нас на юге жук-навозник, названный современными зоологами в честь его былой славы священным скарабеем? Да тем же, чем и сейчас он привлекает внимание каждого, кто увидит его интересную особенность изготовлять из помёта животных шары, которые жук закатывает в норки и там их съедает. Вот эта-то удивительная способность и поражала воображение суеверных людей древнего Египта, увидавших в этом явлении прообраз передвигающегося по небу солнца, приводимого в движение жуком. В результате жуку начали воздавать почести, как и другим священным животным — быку, кошке, крокодилу, ибису.

Древнеегипетское изображение скарабея.

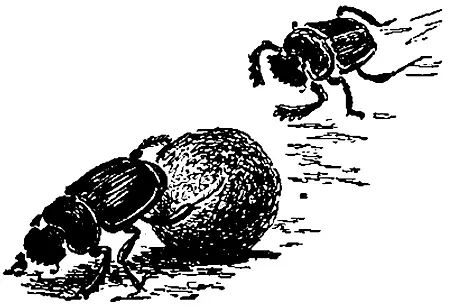

Скарабеи совсем не редкость у нас на юге (мне приходилось наблюдать их в степной части Крыма), где в степи тут и там замечаешь крупного в 3–4 см чёрного жука (а то и двух), старательно катящего шар из помёта. Откатив его на некоторое расстояние (иной раз на 15–20 метров) от «места заготовки», жук выкапывает норку, в которую вталкивает шар и там его съедает. Насытившись, летит за другим.

Для размножения скарабей приготовляет из овечьего помёта уже не шар, а тупую округлую грушу, в которую откладывает яичко. Вылупившаяся из него личинка питается внутренним слоем навозной груши, не нарушая её поверхности. Затем следует, как обычно, у всех жуков, стадия окукливания и превращения во взрослое насекомое. Однако окончательно жук освобождается из кокона после того, как последний размокнет от дождя или случайного увлажнения.

Скарабеи.

Катают шарики и некоторые мелкие навозники (так называемые сизифы и пилюльщики ). Остальные навозники, в том числе и всем известный обычный навозник (чёрный сверху и фиолетовый снизу), а также копр (с рогом на голове) шаров не катают, а выкапывают непосредственно под кучкой помёта узкую и глубокую норку, куда и затаскивают помёт, утрамбовывая его в виде плотной колбаски.

23. Тли, листоблошки и некоторые другие мелкие насекомые встречаются на высоте до 2 тысяч метров над уровнем моря.

Паучки на летательных паутинках встречались на высоте 4 тысяч метров.

В стратосфере на высоте 22 тысяч метров были обнаружены микроскопические растительные организмы — бактерии и плесневые грибки.

В морской воде присутствие животных организмов обнаружено на глубине 10 тысяч метров.

В почву глубже всех проникают дождевые черви — до 8 метров. Норы некоторых сурков идут на глубину 5–6 метров от поверхности почвы.

24. Угорь .

Эта рыба для размножения направляется из рек Европы в западную часть Атлантического океана — район Бермудских островов (Саргассово море). Угрю приходится совершать при этом путь до 6 тысяч километров — самый длинный из известных путей, проходимых рыбами к району нереста.

Икра вымётывается на глубине до 500 метров, после чего взрослые угри, по-видимому, погибают. Появившиеся из икринок личинки поднимаются на поверхность океана и, увлекаемые морским течением Гольфстрим, в течение трёх лет пассивно переносятся к берегам Европы. К этому времени мальки превращаются в молодых угрей, которые входят в реки, покинутые в своё время их родителями. Через несколько лет молодые угри становятся взрослыми и уходят для размножения в далёкое Саргассово море.

Интересно отметить, что личинка угря совсем не похожа на взрослую рыбу. Поэтому до конца XIX столетия, когда были выяснены подробности жизни и размножения европейского угря, его личинку считали за особый вид рыбы, и даже выделяли в отдельный род — лептоцефал.

25. Налим .

Он нерестится в январе — феврале, когда реки покрыты льдом. «В мороз и холод налим молод» гласит меткая народная поговорка.

26. Белуга и калуга из семейства осетровых рыб.

Наиболее крупные выловленные экземпляры белуги достигали 5 метров длины при весе свыше 1 тонны, а калуги даже до 6 метров длины при том же весе. Обычно в промысловых уловах длина обеих рыб колеблется от 1 1/ 2до 2 метров. Белуга встречается у нас в бассейнах Каспийского, Азовского и Чёрного морей, а калуга в бассейне р. Амура. Крупных размеров достигает иногда сом — до 5 метров в длину, при весе в 300 килограммов. Обычно в уловах попадаются сомы от полуметра до метра.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Яков Перельман - Занимательная арифметика [Загадки и диковинки в мире чисел]](/books/1143727/yakov-perelman-zanimatelnaya-arifmetika-zagadki-i.webp)