Яков Цингер - Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных

- Название:Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Цингер - Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных краткое содержание

В данной книге школьник и юный натуралист найдут материал для внеклассного чтения, а также дополнительный и справочный материал к учебнику зоологии.

Отдельные очерки не связаны между собой, поэтому не обязательно читать всю книгу подряд.

Книга знакомит читателя с разнообразием животного мира СССР и зарубежных стран. Попутно приводятся сведения о значении животных в природе, хозяйственной деятельности человека.

Часть материала изложена в форме вопросов и ответов. Раздел «Рассказы о насекомых» написан кандидатом биологических наук Ю. М. Залесским.

В третьем издании текст местами изменён и дополнен; внесены необходимые исправления, добавлено несколько новых рисунков. Глава «Зоология в вопросах и ответах» дополнена новыми вопросами; порядок их распределения изменён в соответствии с зоологической системой.

Я. Цингер

Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В России мамонтов начали изучать со времён Петра I, когда был издан специальный указ о доставке находимых в Сибири костей и бивней мамонтов в Петербургскую кунсткамеру. Исследованием мамонтов занимался, в частности, М. В. Ломоносов.

Находка более или менее целого трупа мамонта является исключительным событием, но такие случаи крайне редки. Так, например, за период с 1805 по 1900 год Петербургская Академия наук получила всего 30 извещений о находках мамонта. Однако ни одного из этих мамонтов не удалось ни добыть, ни доставить, так как по тогдашним условиям связи и транспорта посланные экспедиции прибывали к местам находки с таким запозданием, что обнажившийся из-под земли труп либо совсем исчезал, смытый бурным паводком, либо учёным доставались лишь ничтожные остатки скелетов, кожи и шерсти; мягкие части расхищались дикими зверями и иной раз местные охотники даже скармливали их собакам. Другое дело — находки бивней, зубов и костей. Их в Сибири находят довольно часто, и бивни мамонтов, так называемая мамонтовая кость, высоко ценящаяся на мировом рынке, ещё с середины XVIII века служила в Якутии предметом промысла. Имеются данные, указывающие, что в Якутске перед первой мировой войной продавалось в среднем до 1500 пудов мамонтовой кости ежегодно. Принимая средний вес бивней одного мамонта за 7–8 пудов, можно подсчитать, что указанное выше количество кости могло быть получено примерно от 200 мамонтов. За десятки лет промысла эта цифра, соответственно увеличенная, даёт представление о немалом числе мамонтов, населявших когда-то территорию Сибири.

Только в 1901 году удалось впервые доставить в музей Петербургской Академии наук сравнительно хорошо сохранившийся труп мамонта.

История этой находки такова. В 1900 году ламут Тарабыкин, охотившийся за оленями в 300 километрах от Среднеколымска, заметил торчавшую в подмытом обрыве реки Берёзовки (приток Колымы) голову мамонта. Охотник вырубил один бивень и привёз его в Среднеколымск, где рассказал о своей находке казаку Явловскому. Последний, сразу оценив важность находки, сообщил о ней в Иркутск, откуда немедленно пошло уведомление в Петербургскую Академию.

Экспедиция была организована с возможной быстротой и уже в 1901 году, возглавляемая зоологом О. Герцем, была на реке Берёзовке. Торчавшие из обрыва голова и передние ноги мамонта были целы, хотя звери всё же повредили часть хобота, а также кожу лба.

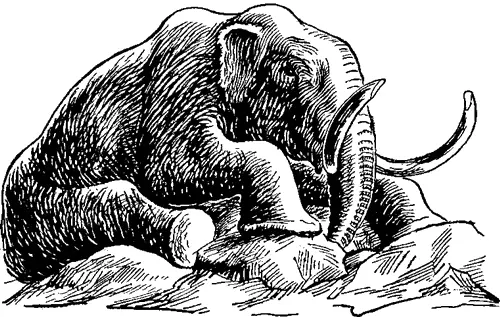

Когда с большими предосторожностями труп был освобождён от земли, то членов экспедиции прежде всего поразила поза мамонта, который как бы «сидел» на твёрдой глыбе. Кости верхней части туловища были повреждены, а кровеносные сосуды мышц переполнены кровью. В желудке оказалось много непереваренной пищи из различных трав и ветвей деревьев. Во рту был найден большой пучок непроглоченной травы. Кропотливое обследование как трупа, так и окружающей местности позволило восстановить вероятную картину гибели и естественного захоронения сибирского колосса. В один из осенних месяцев, что было установлено по степени зрелости найденных трав, мамонт шёл по высокому берегу реки Берёзовки, захватывая хоботом пучки травы и ветви деревьев. Неожиданно подмытый водой берег обвалился, и мамонт рухнул вниз, а когда стал подниматься, то новая тяжёлая глыба упала на спину животного и окончательно засыпала и задушила его, на что указывали переполненные кровью сосуды.

Труп мамонта был разрублен на части и в замороженном виде доставлен в Иркутск, а оттуда по железной дороге в вагоне-леднике — в Петербург. Здесь, в музее Академии наук, из него было искусно изготовлено чучело, причём сохранена сидячая поза, в которой он был найден. Скелет был смонтирован отдельно, а внутренности, мышцы и кровь помещены в сосуды с консервирующей жидкостью.

Берёзовский мамонт — единственный в мире по своей сохранности — представляет огромную научную ценность.

Берёзовский мамонт.

Второй по сохранности мамонт находится в Естественно-историческом музее в Париже, куда он попал из России. История этого мамонта такова. В 1908 году Академия наук послала геолога К. А. Волоссовича на реку Санга-Юрях, впадающую в Омуляхскую губу, где, по полученным с большим запозданием сведениям, был найден труп мамонта. Прибыв к месту находки, геолог застал лишь разбросанные части скелета с незначительными остатками мягких частей туловища. Во время сбора материала до Волоссовича дошли слухи о находке значительно лучше сохранившегося мамонта на острове Б. Ляховском. Геолог в целях экономии времени решил на свой риск и страх, без согласования с Академией, отправиться на этот остров, заняв для организации экспедиции денежные средства среди местного населения и надеясь, что этот долг будет своевременно возвращён Академией. Раскопки на Ляховском продолжались около двух лет. Хотя в общем найденный труп оказался худшей сохранности, чем берёзовский, но голова и спина были в хорошем состоянии. В Петербург мамонт был доставлен разрубленным на части и засоленным. Так как в Академии Волоссовичу по разным причинам долго не выплачивали денег, а кредиторы требовали возвращения долгов, то геолог обратился за помощью к графу Стенбок-Фермору, который немедленно уплатил долги, но мамонта передал не Академии, а Естественно-историческому музею в Париже, где он и был смонтирован.

Последняя находка хорошо сохранившегося скелета мамонта относится к 1948 году. Скелет, найденный на берегу реки Мамонтовки на Таймырском полуострове, был благополучно доставлен в Ленинград экспедицией во главе с профессором Л. А. Портенко.

С 1949 года коллекции по мамонту, собранные более чем за 200 лет, размещены в специально организованном мамонтовом зале Зоологического музея Академии наук. Несмотря на то что наши коллекции являются лучшими в мире, до сих пор не было найдено совершенно целого и неповреждённого трупа мамонта. Поэтому вполне понятен неослабевающий интерес учёных к поискам и находкам мамонтов на территории СССР [1] Сведения о находках с указанием адреса и фамилии нашедшего следует посылать срочным телеграфом по адресу: Ленинград, 164, Университетская набережная, 1, Зоологический институт Академии наук, председателю Комитета по изучению мамонта.

. Как современных слонов, так и ископаемых мамонтов превосходил вдвое по размеру и весу индрикотерий — гигантский безрогий ископаемый носорог — высотой в 5 метров, которого следует считать величайшим из когда-либо существовавших наземных млекопитающих. Кости индрикотерия были впервые обнаружены в 1915 г. в Тургайской области (Казахстан), причём вначале их приняли за кости мамонта и лишь при повторных находках в 1924 и 1926 гг. они были отнесены к новому виду носорогов.

Интервал:

Закладка:

![Яков Перельман - Занимательная арифметика [Загадки и диковинки в мире чисел]](/books/1143727/yakov-perelman-zanimatelnaya-arifmetika-zagadki-i.webp)