Борис Мандель - Всемирная литература: Нобелевские лауреаты 1957-1980

- Название:Всемирная литература: Нобелевские лауреаты 1957-1980

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва-Берлин

- ISBN:978-5-4475-3638-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Мандель - Всемирная литература: Нобелевские лауреаты 1957-1980 краткое содержание

Данный учебник представляет собой продолжение курса «История зарубежной литературы», изучаемого в высших учебных заведениях гуманитарного направления согласно Федеральным образовательным стандартам и образовательным программам. Кроме того, в большей части, материал учебника соответствует также стандартизированным принципам курса «Литература». Учебник освещает основные этапы жизни и творчества выдающихся писателей мира, делая упор на художественные особенности и мастерство. В учебнике сделана попытка охватить наиболее яркие произведения нобелиатов. Учебник написан доступным языком. Материал расположен в связи с хронологией событий, связанных с вручением Нобелевской премии по литературе. Кроме того, в книге содержатся отрывки из произведений, речей нобелиатов. Одной из важнейших частей книги является список литературы, список художественных текстов, вопросы для самостоятельной подготовки к экзаменам и зачетам. «Всемирная литература: Нобелевские лауреаты (1957-1980). Иллюстрированный учебник для студентов высших учебных заведений гуманитарного направления (бакалавриат, магистратура)» представляется полезным не только для студентов и преподавателей высших учебных заведений, но и для всех, интересующихся историей мировой литературы.

Всемирная литература: Нобелевские лауреаты 1957-1980 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вручение Нобелевской премии И.Андричу. Стокгольм. Швеция. 1961 год.

Иво Андрич принадлежал к тому поколению югославской интеллигенции, на долю которого выпали тяжелейшие испытания в двух мировых войнах, тюрьмы и лагеря, утрата иллюзий и гибель близких и друзей. Воспитанные на идеях славянского единства и национального возрождения, идеях, в годы борьбы югославских народов против фашизма получивших воплощение в партизанском лозунге «Братство – Единство», многие из уцелевших и испытавших все невзгоды сверстников Андрича на склоне дней стали свидетелями того, как эти идеи, искажаясь и постепенно утрачивая свой внутренний смысл и содержание, превращались в свою противоположность, приобретая националистический, ограниченный, не признающий никаких компромиссов воинствующий характер.

Именно Андрича, пожалуй, можно считать олицетворением того славянства, за которое, не колеблясь, отдавали свои жизни многие его друзья и товарищи разных национальностей и разных верований.

«Он был великий югослав», – писал в воспоминаниях об Андриче известный художник Стоян Аралица, и именно так воспринимали ею современники, именно таким, представителем новой Югославии, выглядел он в глазах читателей всего мира, и по книгам Андрича познававшим эту страну.

Сам Андрич не любил рассказов о себе и о своих вкусах, настроениях и взглядах. «Невелика жизнь, чтобы ею и через нее можно было объяснить все то, что хорошие писатели рассказывают о людях и отношениях между людьми. Явления и события, которые писатели изображают перед нами, общечеловеческие, а не их собственные, потому что в ином случае мы бы не ощутили их как свои», – писал он, формулируя один из принципов своей эстетики. Тщательно уклонялся он от встреч с журналистами и интервьюерами, предпочитая думать и творить в сосредоточенном одиночестве. В записных книжках, после его смерти составивших книгу «Знаки вдоль дороги», есть немало записей разных лет о том, как трудно, с эмоциональными и психическими «перегрузками» и «перерасходами энергии», с тяжелыми сомнениями давалось ему его творчество и пришедшая позже всемирная слава. «С тем же жаром и той же болезненной решимостью, с какой другие хотят быть знаменитыми и славными, я хочу быть неизвестным и позабытым», – писал он в тетради для себя.

Душевному складу Андрича как писателя вполне отвечали известные слова Гете о том, что дело истинного художника – «творить, а не говорить». Он часто ссылался на них – в разных вариантах и с разными оттенками, но неизменным подтекстом они звучат и в его записных книжках, в его эссе, статьях и рецензиях, написанных в разные годы и по различным поводам.

Памятник И.Андричу в Белграде

«В области искусства ты должен быть подобен моряку на море, нерасторжимо связан с ним, но весьма сдержан в суждениях и предсказаниях». Все, о чем может сказать художник, все, что он способен сказать, содержится в книгах, которые писателем созданы и которые – только они! – принадлежат читателю. На большее ни читатель-современник, ни историк литературы, ее хранитель и летописец, посягать не могут и не должны» – считал Андрич.

Это видно и в его отношении к Слову, к литературе как к форме общественного служения.

О значении писательского слова в жизни любой страны и ее народа, о великом долге каждого писателя перед культурой, о взаимослиянности культур – общечеловеческой и национальной, он размышлял на протяжении всей своей более чем полувековой жизни в литературе. Он истинно служил литературе, рассматривая и себя как автора, и свои книги лишь как очередное звено в долгой истории своего народа, а тем самым в истории Человека. Отсюда его неразрывная связь как художника со сложным и неизбывно трагическим миром Боснии, страны, которую он любил всем сердцем, с которой был связан тысячами зримых и незримых нитей и которую он же называл «страною ненависти и страха». Андрич был уроженцем Боснии, «маленькой страны среди миров», где противоречия различных эпох ее истории своеобразно преломлялись, усиливались и обострялись в водоворотах социальных, национальных, конфессиональных, политических конфликтов и противоречий, которые, как показывает нынешняя действительность, с умноженной во много раз силой продолжают жить и развиваться по сей день.

Хотя творчество писателя мало известно на Западе, у Андрича есть почитатели, высоко оценившие его книги. Как отметил югославский критик Петер Джаджич, Андрич в своей книге «Мост на Дрине» «предпринял попытку истолковать значение человеческой судьбы». Чешский поэт и литературный критик Э.Д. Гой заметил, что «несмотря на значительные различия между ранними и поздними произведениями Андрича, его творчество неделимо». По мнению же ученого-литературоведа Томаса Экмана, в своих произведениях Андрич проникает в «такие удивительные по своему богатству глубины человеческого духа, которые сокрыты от нормальной логики и восприятия… Описывая судьбоносные, из ряда вон выходящие ситуации, Андрич показал самое возвышенное и самое низменное, достижения и неудачи в человеческой судьбе, которые мимолетны и в то же время играют важнейшую роль для человеческого бытия».

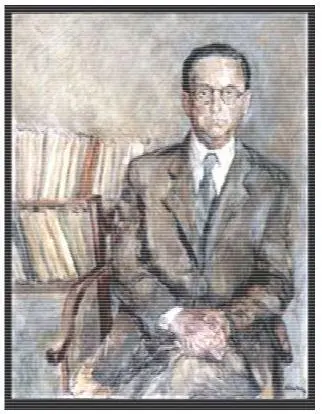

Коста Хакман. Один из последних портретов великого Иво Андрича

«Хотя в творчестве Андрича ощущается глубокий пессимизм, мотивы ничтожности и суетности существования, – говорит американский литературовед югославского происхождения Николай Моравсевич, – в его произведениях, тем не менее, слышится вера в успех борьбы человека против зла и сочувствие к его страданиям». Пластичность повествования, глубина психологического анализа и универсальность символизма Андрича остаются в сербской литературе непревзойденными, заключает Моравсевич.

В России имя Иво Андрича известно давно – его как коммуниста переводили достаточно часто и много, мы знакомы практически со всеми его книгами. С середины 40-х годов в течение полувека на русском языке неоднократно издавались его повести и рассказы, романы, статьи и очерки. Его переводили также на украинский и белорусский языки, на языки народов Прибалтики, Кавказа и Средней Азии. В нашей стране, как впрочем, и во всем мире, Андрич стал едва ли не самым известным югославским писателем, обретя свою собственную миллионную читательскую аудиторию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: