Александр Никольский - Занимательная зоология

- Название:Занимательная зоология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кооперативное издательство «Время»

- Год:1929

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Никольский - Занимательная зоология краткое содержание

Александр Михайлович Никольский (1858–1942) — выдающийся ученый-герпетолог, доктор биологических наук, известный педагог и талантливый популяризатор.

…Судьба не баловала Александра Никольского. Отец — военный врач — умер, когда мальчику исполнилось шесть лет. В семье было десять детей, и мать, несмотря на трудности, поощряла их тягу к знаниям, к образованию. Окончив Астраханскую гимназию, Никольский поступил на естественное отделение Петербургского университета. В 1887 году он успешно защитил магистерскую, а двумя годами позже — докторскую диссертацию.

Более пятидесяти лет Александр Михайлович неустанно исследовал фауну России и ближнего зарубежья. География его научно-изыскательских поездок весьма обширна: Заполярье (первая, еще студенческая экспедиция), Сахалин, Алтай, Сибирь, Поволжье, Казахстан, Средняя Азия и Иран, Байкал и Балхаш, Крым и Кавказ, моря — Аральское, Каспийское, Баренцево, Белое и Черное.

Он изучил и описал свыше семидесяти новых для науки видов, подвидов и родов амфибий, рептилий и рыб как России, так и сопредельных стран.

По рекомендации профессора Модеста Николаевича Богданова, одного из своих любимых университетских учителей, Никольский на третьем курсе стал хранителем зоологического кабинета Петербургского университета, а с 1896 года заведовал отделами земноводных, пресмыкающихся и рыб Зоологического музея Академии наук. В двадцатые годы Никольский многое сделал для создания прекрасного Зоологического музея при Харьковском университете.

Александр Михайлович опубликовал более ста работ, среди которых монографии «Пресмыкающиеся» и «Земноводные», несколько определителей, учебники, в том числе — первая российская «География животных», популярные статьи в журналах «Вестник знания», «Естествознание и география», «Нива», «Природа и люди», «Русское богатство». Готовил он также материалы для словарей и энциклопедий, переводил и редактировал издания зарубежных коллег-зоологов. Будущим естествоиспытателям предназначались его статьи в журналах «Игрушечка», «Родник», «Читальня народной школы», «Юная Россия».

Десятки лет Никольский преподавал биологические дисциплины в университетах и других учебных заведениях Петербурга и Харькова, в 1912 году получил звание заслуженного профессора. По отзывам студентов, он был остроумным лектором и заботливым воспитателем научной смены.

Его именем названы некоторые виды позвоночных животных, открытые другими исследователями. Учреждено Герпетологическое общество имени А. М. Никольского.

Ученый написал несколько научно-популярных книг: «В стране кочевников», «Летние поездки натуралиста», «Мой зоологический сад», «Под открытым небом». Его «Занимательная физиология» и «Занимательная зоология» издавались (в серии «Занимательная наука») трижды.

Занимательная зоология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В некоторых искусственных клетках удается вызвать явление, очень похожее на размножение живой клетки делением. Если к капле слизистого вещества некоторых искусственных клеток прибавлять понемногу такого же вещества, то капля сначала может увеличиваться, но когда она вырастет до предельного роста, она распадается на две капли.

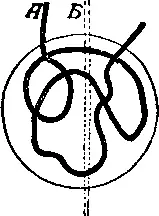

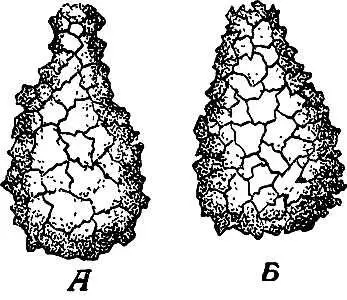

Существует одноклеточное животное, у которого тело покрыто ракушкой, составленной из песчинок, при чем эти песчинки животное налепляет на себя само; оно как будто вываливается в песке, но в этой ракушке оставляет отверстие, чрез которое оно выпускает свои ложноножки. Животное это называется дифлюгией. Если в крепкий спирт набросать чистого песку, состоящего из зернышек кварца, и пустить туда капельку прованского масла, то песчинки прилипают к поверхности масла и образуют настоящую ракушку, которая (см. рис.) иногда бывает чрезвычайно похожа на раковину дифлюгии, имеет такую же форму груши или бутылки.

Если растолочь стекло, смешать его с маслом и пустить капельку этой смеси в спирт, то частички стекла как бы всплывают на поверхность масляной капли и образуют правильный слой, тоже совершенно похожий на раковину дифлюгии.

Можно построить искусственную клетку, которая обнаруживает чувствительность к свету. Для этого надо взять каплю воды, в которой были разболтаны частички туши, и пустить эту каплю на поверхность раствора поваренной соли. Затем надо устроить освещение таким образом, чтобы половина капли была освещена, а другая половина находилась в тени. Тогда частицы туши будут передвигаться в темную половину.

Температурные пределы жизни

Известно, что как животная, так и растительная жизнь не выносят ни слишком большого холода, ни слишком большого жара. Но эти пределы температуры, при которых возможна жизнь, в действительности гораздо более широки, нежели об этом принято думать в общежитии. Известно, что протоплазма клеток погибает при температуре от 49 до 50° Ц. тепла. Если же погибает протоплазма, то, конечно, умирает и само животное, в котором находится эта протоплазма. Теплокровные животные, в особенности млекопитающие, обладают разными способами регулировать температуру своего тела. На воздухе может быть и гораздо больше 50°, но температура тела животного остается прежней. Благодаря деятельности потовых железок человек может выносить в сухом воздухе температуру кипения воды. У холоднокровных животных температура тела меняется в зависимости от температуры среды. Если на воздухе или в воде становится холоднее, то и температура тела этих животных понижается. На морозе их тело промерзает, и они впадают в оцепенелое состояние, а в таком состоянии жизнь сохраняется у них при трескучих морозах. Лягушку можно заморозить до того, что ноги ее будут ломаться, как палки; между мышцами и под кожей у нее появятся прослойки льду. Но если ее медленно отогреть, она оживает. Способность выносить морозы зависит от количества воды, содержащейся в теле животного. Насекомых убивает даже легкий мороз, но яйца их, содержащие очень незначительное количество воды, благополучно выносят трескучие морозы. Яйца шелковичного червя перенесли искусственно полученную температуру в — 40° Ц. То же самое мы видим и у растений. Сами растения, содержащие большое количество воды, очень чувствительны к холоду; но семена овса не потеряли своей всхожести после того, как их подвергли действию искусственно полученной температуры в — 200° Ц. Низшие животные, с телом, даже содержащим много воды, выносят очень низкие температуры. Пикте замораживал улиток при температуре в — 150° Ц., и потом, когда он отогрел их, они оказались живыми. Погибла только одна, у которой была трещина в ракушке. Содержание воды оказывает влияние и на способность выносить высокие температуры. Обыкновенный белок свертывается при температуре в 53–55° тепла, а белок обезвоженный свертывается только при 160–170°. В связи с этим находится тот факт, что семена овса, будучи нагреты до температуры в +120° Ц., не теряют своей всхожести.

Жизнь на других планетах

Вопрос о том, существует ли на других планетах жизнь, обсуждали больше всего астрономы и меньше всего представители той науки, которая изучает жизнь, т. е. биологии. О жизни на планетах не мало фантазировали и авторы фантастических романов, при чем понасажали на Марс и другие планеты таких животных и людей, которых, как это поймет всякий знакомый даже с начатками биологии, и быть не может. Автор одного романа описал марсиан, как настоящих людей, но только размножающихся яйцами.

Астрономы указывают на то, что на большинстве планет условия для существования жизни очень неблагоприятны: на одной слишком холодно, на другой слишком жарко, на третьей атмосфера очень разреженная или не содержит в себе кислорода и т. д. Однако, — эти условия неблагоприятны для земной жизни, но жизнь вообще может приспособляться к самым неблагоприятным условиям, и это даже можно наблюдать на земле. Известно, что сущность жизни заключается в обмене веществ. Углерод тела соединяется с кислородом воздуха или воды, получающийся вследствие соединения углекислый газ улетучивается, а вместо этих сгоревших частиц в тело поступают новые. Отсюда видно, что без углерода как будто невозможна жизнь. Однако, даже на земле некоторые организмы обходятся без углерода. Это серные бактерии, живущие в гниющих веществах, там, где много сероводорода. Тело этих бактерий пропитано сероводородом, и источником их жизненной энергии служит у них не соединение углерода с кислородом, а соединение сероводорода с кислородом. Вследствие такого соединения сероводород превращается в воду и чистую серу. Стало быть, организмы, подобные серным бактериям, могут жить на таких планетах, где атмосфера переполнена сероводородом, и где задохнулись бы все земные животные.

Так как сущность жизни заключается в обмене веществ, то мы очень легко можем представить себе разные протоплазмы, которые от земной протоплазмы будут отличаться иным составом. Так, место углерода может с успехом занять кремний, а место фосфора — сурьма, место кислорода — хлор. Хлор, как известно, очень жадно соединяется со многими простыми телами, особенно с водородом. Он может отнимать водород от многих химических соединений, разлагая их на составные части. При таких свойствах хлора можно представить себе похожее на протоплазму вещество, в котором обмен веществ и жизненная энергия происходят на счет химических превращений хлора. Таким образом можно представить себе жизнь в атмосфере хлора, атмосфере, которая на земле уничтожила бы все живое.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: