Николай Плавильщиков - Занимательная энтимология

- Название:Занимательная энтимология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-08-001450-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Плавильщиков - Занимательная энтимология краткое содержание

Разнообразен мир природы, который так хорошо знал и любил автор многих книг для детей, доктор биологических наук Николай Николаевич Плавильщиков. В этой книге ученый-энтомолог рассказывает о том, как интересно наблюдать жизнь и повадки насекомых, живущих рядом с тобой: жучка трубковерта, слоника, плавунца, светлячка и других обитателей этого огромного мира живой природы.

На опушке растет береза. Некоторые листья ее свернуты наподобие бумажных фунтиков. Они ничем не склеены, не сшиты, будто держатся сами собой. Оказывается, это работа маленького черного жучка трубковерта. Ребята нашли в лесу червивый орех с маленькой дырочкой в скорлупе. Толстые, прочные стенки словно пробуравлены металлическим сверлом. Это сделал небольшой жучок-слоник своим «носом». Зимует на дне пруда жук-плавунец. Он не может обходиться без воздуха и все-таки дышит. Оказывается, плавунец получает кислород для дыхания… из воды.

Для чего трубковерты делают фунтики? Как слоники сверлят скорлупу орехов? Как дышит под водой плавунец? Почему светятся светлячки?

Обо всем этом, а также о многих других удивительных насекомых узнаете вы из книги профессора Н. Н. Плавильщикова.

Для младшего школьного возраста.

Занимательная энтимология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сел. Как всегда, приподнял и оттопырил длинные задние ноги…

Из-под надкрылий показывается пузырь воздуха. Он растет и растет, но не отрывается, не всплывает кверху. Пузырь так и остается торчать из-под надкрылий.

Плавунец сидит неподвижно, пузырь его торчит.

Это все, что вы видите. Немного: жук, пузырь. Но ведь перед вами только «внешнее».

Откуда взялся пузырь? Нетрудно догадаться, что жук выдавил воздух из-под надкрылий: ведь там был запас его.

Для чего этот пузырь? Именно при его помощи и дышит плавунец.

В пузыре воздуха, выдавленного жуком, кислорода совсем мало: он уже истрачен. В воде растворенного кислорода гораздо больше. Что произойдет? Кислород, растворенный в воде, начнет поступать в воздушный пузырь.

Вода в банке и пузырь — это как бы два сообщающихся сосуда. И тут и там есть кислород: в воздухе пузыря и растворенный в воде банки. Но в пузыре его очень мало, в воде банки — больше. Различно количество газа, различным будет и его давление тут и там. Из воды, где кислорода больше и давление его сильнее, газ начнет проникать в пузырь: там меньше кислорода, а значит, и слабее его давление. Это перемещение должно продолжаться до тех пор, пока давление кислорода и в пузыре, и в воде банки не станет одинаковым.

Так полагается «по теории» и так было бы на самом деле, если бы перед нами были два сообщающихся сосуда на уроке физики.

Наш случай посложнее.

Воздух в воздушном пузыре, выдавленном жуком, сообщается с воздухом, находящимся под надкрыльями. Даже не просто «сообщается»: это часть того воздуха, выступившая наружу. Воздух, находящийся под надкрыльями, сообщается с воздухом дыхательных трубочек-трахей. У пузыря есть, оказывается, продолжение, и продолжение весьма длинное.

Кислород не накапливается в пузыре: в воздухе, находящемся под надкрыльями и в трахеях, его меньше, чем здесь. Начинается новый ток частиц кислорода: из пузыря под надкрылья, оттуда — в трахеи.

Равенство в давлениях так и не наступает: ведь в трахеях кислород все время расходуется. Вот оно, отличие от опыта с газами, в сообщающихся сосудах, показанного на уроке физики. Там давление газа в обоих сосудах рано или поздно уравновешивается. У плавунца равновесие не наступает, и ток кислорода продолжается. Все время он идет из воды в пузырь, из него — дальше и дальше, в трахеи. Чем дальше от пузыря, тем он слабее, так как все меньше становится разница в количестве кислорода. Но пусть и слабый, а он есть.

Кислород поступал бы в воздух под надкрыльями и без пузыря. Но тогда его поступало бы очень мало. Пузырь увеличивает поверхность соприкосновения запаса воздуха под надкрыльями с водой.

Нужно жуку поплыть, он втянет пузырь и поплывет. А когда сядет, снова его выпустит.

Много кислорода таким способом не получишь. Все же плавунцу его хватает: в холодной воде жук менее подвижен и дышит гораздо слабее, чем летом.

Проверьте на опыте, сможет ли жук жить в банке «с сеточкой» летом.

Для этого совсем незачем дожидаться лета: ведь вам нужно не оно, а «летняя» вода.

Подогрели воду до 22–25 градусов; пустили плавунца в теплую воду, устроили загородку из сеточки. Все как «зимой», только вода теплая.

Жук плавает, поднимается кверху… Он выпускает пузырь. Но оттого, что воду нагрели, кислорода в ней не прибавилось, Его хватало при холодной воде, когда жук был менее подвижен. В теплой воде он гораздо подвижнее, и теперь кислорода ему не хватает. Газообмен при помощи пузыря оказывается слишком слабым, и плавунец погибает: задыхается.

Но и в зимнем пруду не всегда проживешь с таким способом получения кислорода. В иных прудах мало кислорода, растворенного в воде, в других он сильно расходуется на гнилостные процессы. Растения зимой почти не выделяют кислорода, и запас его в воде не пополняется.

Когда вода совсем обеднеет кислородом, плавунец опускается на дно и впадает в глубокую спячку. Он проспит до весны.

Ну, а опыт с ледяной корочкой? Что там иного по сравнению с сеткой?

Иное есть в самом начале опыта.

Что происходит в пруду, когда он замерзнет?

Доступ к поверхности воды прекратился. Пока лед еще тонкий, в воду проникает достаточно света. Водяные растения выделяют довольно много кислорода. Кое-где подо льдом даже скапливаются его пузырьки: нет-нет да и оторвется от листа растения маленький пузыречек. В обычное время он поднялся бы к поверхности воды и лопнул бы: воздух «улетел». Сейчас не улетишь. Пузырьки всплывают и скапливаются под ледяным потолком.

Плавунец ползает по нижней поверхности льда и дышит накопившимся здесь воздухом.

Вот это «собирание» воздуха и можно увидеть при опыте с ледяной корочкой. Нужно только поместить в банку водяные растения и поставить ее на сильном свету, чтобы растения выделяли побольше кислорода.

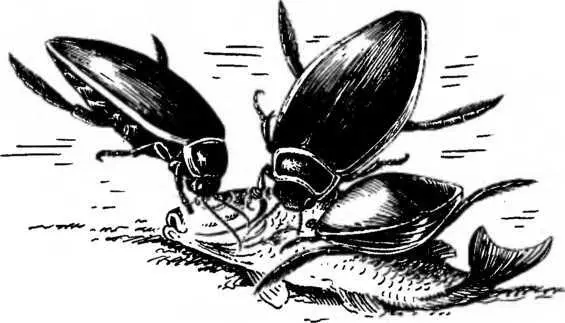

Плавунец — хищник и обжора. Иной раз он так наедается, что не может всплыть наверх. Гребет ногами изо всех сил, а подняться не может: стал слишком тяжёл. Тогда он опорожняет заднюю кишку, отрыгивает пищу из зоба. Бывает, не помогает и это: очень уж наелся. Остается одно: добираться до поверхности воды «пешком». И жук ползет вверх по растениям. Случись такое летом в банке, где, кроме воды, ничего нет, и жук погибнет: он задохнется.

Проворный охотник бросается на всякую добычу.

У плавунца прекрасное чутье, и оно помогает ему в охоте не меньше, чем зрение.

Пустите в аквариум с голодными плавунцами каплю крови. Она расплывется в воде. Добычи не видно, но жуки забеспокоились. Они бросаются на поиски, начинают шнырять по всему аквариуму. Сразу видно, что «почуяли» добычу и ищут.

Иной раз несколько плавунцов нападают почти сразу на довольно крупную рыбу. Что ж они, сговаривались? Напали «организованной стайкой»? Нет!

Плавунец напал на карася. Карась не такой уж маленький, его едва уложишь вдоль ладони. Жук вцепился было в него, но рыба резко изогнулась, сбросила хищника. Голодный плавунец снова нападает, снова вцепляется в карася…

Жук поранил рыбу, и несколько капель крови попали в воду. Кровь «разошлась» в воде. Если вблизи есть еще плавунцы, они тотчас же кинутся искать добычу. И вот на беднягу карася набрасываются уже несколько жуков…

Личинка плавунца не уступит своим родителям: она не меньший хищник. Взглянув на ее длинное стройное тело, сразу скажешь: проворная она, эта личинка. А увидя ее огромные челюсти, всякий решит: кусачая.

Гребя ногами и помогая им изгибами брюшка, личинка быстро плавает. Дышит, выставив из воды конец брюшка: здесь отверстия дыхательных трубочек — дыхальца. Она подолгу висит вниз головой у поверхности воды. Не потому, что никак не надышится, а потому, что делает два дела сразу: дышит и подстерегает добычу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: