Лев Берг - Великие русские путешественники

- Название:Великие русские путешественники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1950

- Город:М., Л.,

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Берг - Великие русские путешественники краткое содержание

В книге рассказывается о трудах великих русских путешественников: Афанасия Никитина, Семена Дежнева, Владимира Атласова, Алексея Чирикова, В. М. Головнина, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Миклухо-Маклая, Н. М. Прежевальского.

С многочисленными иллюстрациями в тексте и одной картой.

Великие русские путешественники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ночью путешественники не имели спокойного сна: на высоком плоскогорье, в сильно разреженном воздухе, всегда являлось удушье, губы и рот пересыхали.

Но все эти невзгоды с лихвой вознаграждались теми впечатлениями, какие путешественники получали от девственной природы. Где в другом месте можно было наблюдать такое изобилие крупных копытных животных, какое Пржевальский описывает в Тибете в хребте Шуга (к югу от Цайдама)?

«Хорошие пастбища по долине среднего течения р. Шуги привлекают сюда массу травоядных зверей. По нашему пути вдоль реки беспрестанно встречались куланы, яки и антилопы. С удивлением и любопытством смотрели доверчивые животные на караван, почти не пугаясь его. Табуны куланов (из рода лошадей) отходили только немного в сторону и, повернувшись всею кучею, пропускали нас мимо себя, а иногда даже некоторое время следовали сзади верблюдов. Антилопы спокойно паслись и резвились по сторонам или перебегали дорогу перед нашими верховыми лошадьми; лежавшие же, после покормки, дикие яки даже не трудились вставать, если караван проходил мимо их на расстоянии 1/4 версты».

Пределом странствований Пржевальского в это путешествие была река Янцзы-цзян в ее верхнем течении. Отсюда до Лхасы оставалось только 27 дней пути, то есть около восьмисот пятидесяти километров. Дойти туда было вполне возможно, так как проводник монгол ходил девять раз в столицу Тибета и отлично знал дорогу. Но Лхаса оказалась для Пржевальского на этот раз, как и впоследствии, недостижимой: вьючные животные едва волочили ноги, а деньги были на исходе.

Пришлось возвращаться домой.

Обратный путь из Тибета. Лишения и потери

На обратном пути через пустыню Алашаня Пржевальскому пришлось испытывать другие, чем в Тибете, крайности климата: стояла сильная жара при безоблачном небе, и термометр днем показывал в тени 45 градусов по Цельсию. Почва накалялась до 63 градусов и более. Воздух был чрезвычайно сух, и случалось, что дождь, падавший из облака в пустыне, не долетал до земли, а, встретив раскаленный нижний слой воздуха, снова превращался в пар.

Однажды экспедиция, не найдя правильного пути к колодцу, едва не погибла от жажды. При этом потеряли верного пса, который служил почти три года. Похоронив его, Пржевальский с товарищем плакали как дети.

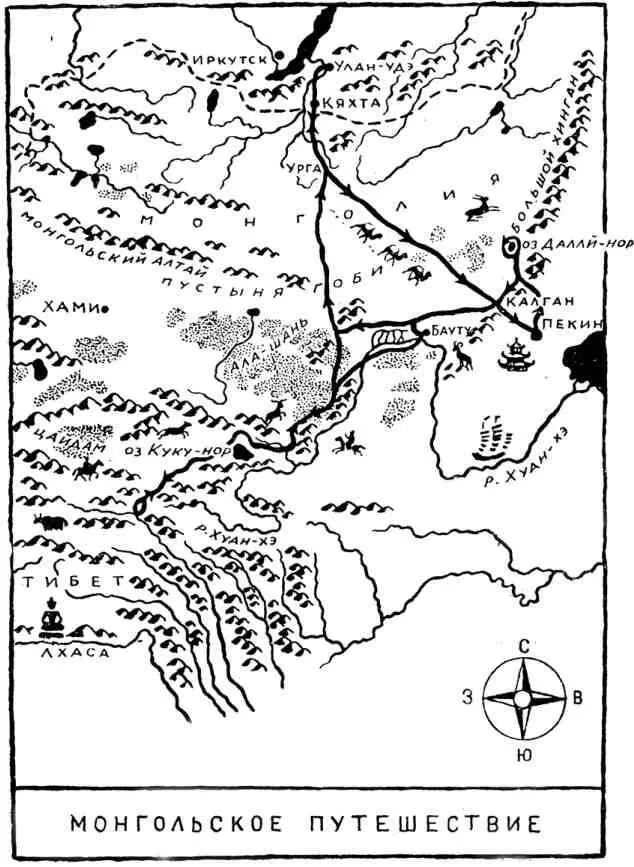

Через Ургу (теперь Улан-Батор) и Кяхту путешественники в сентябре 1873 года вернулись на родину.

В начале 1874 года Пржевальский вернулся в Петербург.

Он привез с собою богатейшие научные материалы: съемку шести тысяч километров пути, новые данные но климату, растительности, животному миру и населению Центральной Азии.

В Петербурге Николай Михайлович был встречен с энтузиазмом. Географическое общество, отмечая, что его «путешествие есть одно из самых величайших географических предприятий нашего времени», присудило ему свою высшую награду — золотую Константиновскую медаль.

Второе центральноазиатское путешествие. Озеро Лоб-нор

В 1876 году Пржевальский отправился в новое, второе путешествие в Центральную Азию. На этот раз целью его был район озера Лоб-нор. Этот обширный водоем, принимающий в себя реку Тарим, в те времена был совершенно не исследован.

О городе (но не об озере) Лоп, который лежит в великой пустыне, упоминает еще Марко Поло, венецианский путешественник XIII века. На китайских картах, составленных в 1718 году, Лоб-нор изображен севернее, чем у Пржевальского. Объясняется это тем, что Тарим — это кочующая река, а Лоб-нор — кочующее озеро. Время от времени Тарим в низовьях изменяет свое направление, и тогда Лоб-нор перемещается.

В настоящее время Лоб-нор ушел к северу, занимая примерно то же положение, что и в начале XVIII века, а Лоб-нор Пржевальского превратился в солончаки и болота, среди которых разбросаны небольшие озерки.

Такие перемещения обычны в реках пустыни: вспомним, как изменчивы рукава дельты Аму-Дарьи.

Мы ужо говорили о том, что в Лоб-норе вода, по наблюдениям Пржевальского, пресная. Между тем, Лоб-нор не имеет стока, а такие озера, как правило, имеют воду соленую, потому что в озере с течением времени накопляются соли, приносимые, хотя и в небольшом количестве, реками. Но Лоб-нор был в 1877 году пресным потому, очевидно, что он не успел еще осолониться на том месте, где его застал Пржевальский в 1877 году; Лоб-нор существовал еще недолгое время.

В промежуток времени между первым (1877) и вторым (1885) посещениями Лоб-нора Пржевальским озеро это уменьшилось в своих размерах; в это время и в нашей Средней Азии наблюдалось усыхание озер, которое, однако, потом сменилось прибыванием.

Озеро Лоб-нор лежит на абсолютной высоте около 800 метров, среди пустыни, самой дикой и бесплодной из всех, какие видел до сих пор Пржевальский. Длина тогдашнего Лоб-нора была около ста километров, наибольшая ширина — около двадцати километров, глубина ничтожная, обычно метр-полтора, изредка до четырех метров. Вода в озере совершенно пресная.

На берегах Тарима, в его низовьях, в пойме растут узкой каймой леса из разнолистного тополя, или туранги, достигающей восьми-десяти метров высоты. К тополю в небольшом количестве присоединяется лох, или джида, деревцо или кустарник, наполняющий воздух во время цветения нежным благоуханием. По озерам и болотам растет в изобилии высокий тростник, по-местному «камыш», а также рогоз, или куга.

«Трудно представить себе, — говорит Пржевальский, — что-либо безотраднее лесов из туранги, почва которых совершенно оголена и только осенью усыпана опавшими листьями, высохшими, словно сухарь, в здешней страшно сухой атмосфере. Всюду хлам, валежник, сухой, ломающийся под ногами тростник и соленая пыль, обдающая путника с каждой встречной ветки. Иногда попадаются целые площади иссохших туранговых деревьев, с обломанными сучьями и опавшей корой, Эти мертвецы здесь не гниют, но мало-помалу разваливаются и заносятся пылью».

«Как ни безотрадны сами по себе эти леса, но соседняя пустыня еще безотраднее. Монотонность пейзажа достигает здесь крайней степени. Всюду неоглядная равнина, покрытая, словно громадными кочками, глинистыми буграми, на которых растет тамариск. Тропинка вьется между этими буграми, и ничего не видно по сторонам. Даже далекие горы чуть-чуть синеют в воздухе, наполненном пылью, как туманом».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: