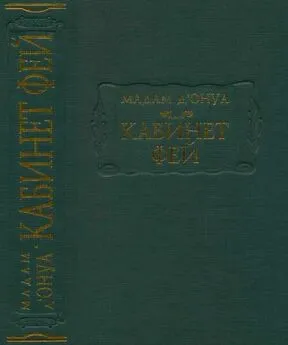

Мари-Катрин д’Онуа - Кабинет фей

- Название:Кабинет фей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ладомир, Наука

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-86218-5294

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мари-Катрин д’Онуа - Кабинет фей краткое содержание

Сказки д’Онуа красочны и увлекательны. В них силен фольклорный фон, но при этом они изобилуют литературными аллюзиями. Во многих из этих текстов важен элемент пародии и иронии. Сказки у мадам д’Онуа длиннее, чем у Шарля Перро, композиция их сложнее, некоторые из них сродни роману. При этом, подобно сказкам Перро и других современников, они снабжены стихотворными моралями.

Издание, снабженное подробными комментариями, биографическими и библиографическим данными, богато иллюстрировано как редчайшими иллюстрациями из прижизненного и позднейших изданий сказок мадам д’Онуа, так и изобразительными материалами, предельно широко воссоздающими ее эпоху.

Кабинет фей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Чтить древность славную прилично,

без сомненья,

Но не внушает мне она благоговенья.

Величье древних я не склонен умалять,

Но и великих нет нужды обожествлять.

И век Людовика, не заносясь в гордыне,

Я с веком Августа сравнить посмею ныне {13} .

Для всех родов искусства, для всех литературных жанров Шарль Перро и его единомышленники находят во французской литературе Нового времени (но прежде всего в творчестве современников) образцы, не уступающие шедеврам древних, а иногда и превосходящие их. Есть только один жанр — эпопея, для которого нелегко найти достойные образцы в литературе современности, хотя Перро и не спешит в этом сознаваться. Действительно, отсутствие «своей» эпопеи начинает восприниматься как лакуна во французской литературе уже в эпоху Возрождения. Карл IX заказывает Ронсару поэму «Франсиада», которая остается незаконченной. Единственный пример национальной эпопеи во Франции — «Трагические поэмы» (Les Tragiques; 1616) Агриппы д’Обинье (1552–1630). Поэма в семи книгах повествует о бедствиях гражданской войны и завершается Страшным судом. Затем эпические поэмы, прежде всего с христианским или ветхозаветным сюжетом, появляются в середине Великого века, незадолго до начала «спора о древних и новых». Это поэма Жоржа де Скюдери (1601–1667) «Аларих, или Освобожденный Рим» (Alaric ou Rome vaincue; 1654), поэма Жана Шаплена (1596–1674) о Жанне д’Арк «Девственница, или Освобожденная Франция» (La Pucelle, ou la France délivrée; 1656) и поэма Демаре о крещении франков «Хлодвиг» (Clovis ou la France chrétienne; 1657). Сюда же относятся и две позднейшие поэмы Демаре из ветхозаветной истории: «Эсфирь» (Esther; 1670) и «Авраам» (Abraham, ou la Vie parfaite; 1680). Все эти поэмы, особенно первые две, были осмеяны критиками и не имели успеха у читателей. Тем не менее в посвященной поэзии третьей книге «Параллели…» Шарль Перро защищает поэмы Скюдери, Шаплена и Демаре, а заодно ополчается на недостаток вкуса и нравственности в поэмах Гомера, признавая при этом, что, родись Гомер в более просвещенную эпоху (под который приходится понимать не что иное, как Великий век), он писал бы иначе.

Если для Перро и «новых» Священная История и жития святых — единственно уместный материал для эпопеи, то для Буало и «древних», напротив, подобный сюжет недопустимо облекать в форму художественного вымысла. В «Поэтическом искусстве» Буало пишет об авторах новых христианских поэм:

Им, видно, невдомек, что таинства Христовы

Чуждаются прикрас и вымысла пустого.

Но Перро не ограничивается жанром поэмы: он пытается приравнять к древней эпопее романы Мадлен де Скюдери. Вот отрывок из «Параллели древних и новых», где, невзирая на удивление Председателя, отстаивающего позицию «древних», Аббат (т. е., по существу, сам Шарль Перро) настаивает на возможности сопоставления древней эпопеи с новым романом; сопоставление, по его мнению, в пользу последних:

Председатель.Предположим, я согласился бы признать романы эпическими поэмами. Вы думаете, что много выиграли бы от этого?

Аббат.Конечно, поскольку наши романы, такие, как «Астрея», в которой больше выдумки, чем в «Илиаде», — «Клеопатра», «Кир», «Клелия» и некоторые другие, — не только лишены всех недостатков, отмеченных мною в сочинениях древних поэтов, но обладают, также, как и наши стихотворные поэмы, бессчетным множеством совершенно новых красот.

(СДН 1985: 190–191)В отличие от христианских поэм середины века, галантные романы изображают события дохристианских времен, не имеющие отношения к Священной Истории, и если в них фигурируют высшие силы, то именуются они не иначе, как «боги» — Единый Господь не может упоминаться в тексте, полном вымысла. Заметим, что это же будет характерно и для сказок конца века.

«Клелия» Скюдери, как и «Астрея» д’Юрфе, которые впоследствии будут безоговорочно любимы «новыми» и не в чести у «древних», сразу же приобрели огромную популярность и оказали серьезное влияние на д’Онуа и ее современников. «Клелия» напрямую цитируется в новелле «Дон Габриэль Понсе де Леон». Влюбленный герой рассуждает:

Что за обитель! <���…> что за обитель, дорогой кузен! Как был бы я счастлив, если бы мог, как поется в песне Клелии,

В уединении с Иридой милой жить,

И в мире более ничем не дорожить.

Однако сия сладостная фантазия может завести меня слишком далеко, если я не вспомню, что покуда моей страсти не на что надеяться, а в дальнейшем все может обернуться еще хуже.

( с. 200 наст. изд.)И тут же получает от рассудительного кузена отнюдь не романическую отповедь:

— Не стоит отчаиваться, быть может, фортуна будет к вам благосклонна, — отвечал ему граф, — а кабы не взбрела вам эта блажь, — добиться любви, не открывая, кто вы, — одно ваше имя конечно же устранило бы и самые большие препятствия, и в скором времени вы достигли бы счастья.

( с. 200 наст. изд.)Но не только аллюзии или прямые цитаты сближают сказки и новеллы д’Онуа с галантным романом. Общие черты прослеживаются и в самой организации текста: большая новелла, включающая в себя несколько вставных сказок, — это структура, схожая с романной; сходство усиливают и стихотворные вставки, столь характерные для романов д’Юрфе и Скюдери. Не будем забывать, что и самая первая сказка писательницы появляется внутри романа «История Ипполита, графа Дугласа».

Однако чрезмерный объем галантных романов («Артамен, или Великий Кир», например, насчитывал 13 095 страниц в оригинальном издании) начинал утомлять читателей; возможно, в этом одна из косвенных причин необычайной популярности в конце Великого века такого короткого жанра, как сказка (см.: Storer 1972; Mainil 2001: 61–78). Некоторые исследователи полагают, что сказки д’Онуа, очень короткие по сравнению с романами, но довольно длинные, если сравнивать их со сказками ее современников, воспринимались читателями конца XVII века как короткие романы, написанные исключительно для взрослых (см.: Barchilon 1975: 38).

Свой литературный салон Мадлен де Скюдери, «новая Сапфо», завещала именно мадемуазель Леритье, получившей от Французской Академии титул «музы Телесиллы» (это сравнение с древнегреческой поэтессой, которую, так же как и Сапфо, прославили Плутарх и Павсаний, — еще одна точка сближения между Леритье и ее литературной покровительницей). Вторая половина XVII века — вообще время расцвета литературных салонов, хозяйками которых были преимущественно дамы. Первым, и важнейшим из них, считается салон Катрин де Вивонн, маркизы де Рамбуйе (1588–1665), просуществовавший более трех десятилетий — с 1608 года — и сохранявший свое литературное влияние вплоть до середины 1640-х годов. Именно в ее салоне, завсегдатаями которого были брат и сестра де Скюдери, Пьер Корнель, Франсуа де Малерб (1555–1628), Венсан Вуатюр (1597–1648), графиня де Лафайет (1634–1693), госпожа де Севинье (1626–1696), Гедеон Таллеман де Рео (1619–1692), Жан Демаре и др., рождается то, что впоследствии, и в значительной степени благодаря комедиям Мольера, станет называться «прециозной культурой». В салоне Рамбуйе и близких к нему (в частности, салонах дочери г-жи де Рамбуйе, Жюли д’Анжен, или же Мадлен де Скюдери) формируется особая стилистика речи, многим казавшаяся жеманной, цветистые, зачастую перифрастические, выражения, особая, понятная лишь узкому кругу образность. Важную роль в речи салонной публики играла топика романной речи д’Юрфе и де Скюдери. Так, для определения нюансов нежного, любовного или же дружеского чувства широко употреблялись термины «Карты страны Нежности», появившейся в романе Мадлен де Скюдери «Клелия…». Сами слова «нежность» или «нежная дружба» ( фр. le tendre, tendre amitié) стали употребляться в качестве эвфемизмов для любви, любовного увлечения (эту тенденцию и высмеивает Никола Буало в своей сатире X). В романе «Клелия…», для понимания того, как может выглядеть путь от дружбы к любви, предложена карта «Страны Нежности», на которой, в масштабе, заданном в «лье дружбы», по «Реке Привязанности» прочерчен путь из города «Новая Дружба» в любой из трех городов, именуемых «Нежность» и различающихся по названиям рек, на которых они стоят. По берегам реки есть такие населенные пункты, как «Сочувствие», «Нежная записочка», «Маленькие услуги» и т. п. Есть на этой карте и «Опасное Море», «Море Враждебности», «Озеро безразличия», реки «Благодарности» и «Уважения» (см.: Бюсси-Рабютен 2010: вкладыш). Сама салонная публика именует друг друга псевдонимами, которые могут быть анаграммами их собственных имен (так, г-жа де Рамбуйе именуется «Arthénice» — анаграмма ее имени «Catherine», придуманная Малербом), а также именами персонажей античной литературы и истории, фигурировавших в романах Мадлен де Скюдери (вспомним имя «Сапфо», которое писательница носила, но также и одну из героинь комедии Мольера «Смешные жеманницы», Мадлон: она носит одно имя с де Скюдери, но предпочитает называться Поликсеной, то есть именем дочери троянского царя Приама, фигурирующей в «Знаменитых женщинах» (Les Femmes illustres; 1642) Мадлен де Скюдери — собрании речей героинь из разных произведений Овидия, Эврипида, Вергилия, Ариосто, Тассо и др. Не будем забывать, что и вторая мольеровская жеманница, Като, — тезка другой хозяйки прециозного салона — Катрин де Рамбуйе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марина Снежная - Слеза Принцессы фей [СИ]](/books/1098604/marina-snezhnaya-sleza-princessy-fej-si.webp)