Феофан Бублейников - О движении

- Название:О движении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1956

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Феофан Бублейников - О движении краткое содержание

О движении - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

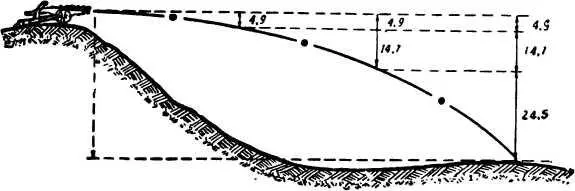

Выброшенное из орудия ядро, двигаясь вперед, одновременно падает. Сложение этих движений определяет траекторию ядра (размеры даны в метрах).

Исследовав траекторию ядра, Галилей решил одну из важнейших проблем баллистики. После этого можно было составить таблицы для точной наводки орудий.

Галилей понимал, конечно, что выведенные им законы динамики вполне справедливы, только когда движущееся тело не встречает препятствий на своем пути. Но свободно падающие или брошенные тела движутся в воздухе, сопротивляющемся движущимся в нем телам. Поэтому свободное падение в атмосфере не может быть строго равномерно-ускоренным: по мере возрастания скорости очень быстро увеличивается и сопротивление воздуха. Ускорение постепенно уменьшается, и, достигнув определенной скорости, свободно падающее тело движется равномерно.

Сопротивление воздуха меняет и результаты расчета траектории тела, брошенного под углом к горизонту. Ядро постепенно замедляет прямолинейное движение по инерции. Поэтому нисходящая ветвь траектории в действительности круче, чем должна быть по расчету, и траектория брошенного тела несколько отличается от параболы.

Однако эти отступления не умаляют значения законов динамики, открытых Галилеем. Эти законы служат основой для расчетов свободного движения тел. Только в расчеты должны быть внесены поправки на сопротивление среды, которое определяется путем опытов.

Гидростатика в XVI–XVII веках

До XVI века ученые и инженеры при определении условий равновесия жидкости пользовались только работами Архимеда. Дальнейшее развитие гидростатика получила в трудах упоминавшегося ранее современника Галилея — Симона Стевина.

Проведя свою молодость в далеких плаваниях, Стевин близко познакомился с вопросом об устойчивости судна. Позднее он был инспектором водных сооружений Голландии, имевших огромное значение для существования этой маленькой страны. Ему пришлось столкнуться с определением давления на ворота шлюзов и тому подобными задачами.

Эта практическая деятельность определила направление научных исследований Стевина. Большую часть времени и трудов он посвятил проблемам гидростатики. Свои гидростатические исследования Стевин изложил в упомянутом уже большом труде «Начала статики», изданном на фламандском языке в 1587 году.

Подобно Архимеду, Стевин при построении своих теорий исходил из немногих очевидных положений, но теоретические выводы подвергал проверке опытом. Он был не эмпириком, а экспериментатором в современном значении этого слова.

В основу своих исследований Стевин положил представление, что равновесие частицы жидкости обусловлено давлением окружающих ее частиц; так как каждая частица жидкости находится под действием силы тяжести, то отсюда следует, что она поддерживается в равновесии давлением снизу вверх, равным ее весу. Значит, погруженное в жидкость твердое тело испытывает давление снизу вверх, равное весу вытесненной им жидкости.

Так выводил Стевин известный закон Архимеда.

Далее Стевин разобрал все возможные случаи равновесия плавающих тел и применил их к определению устойчивости судов.

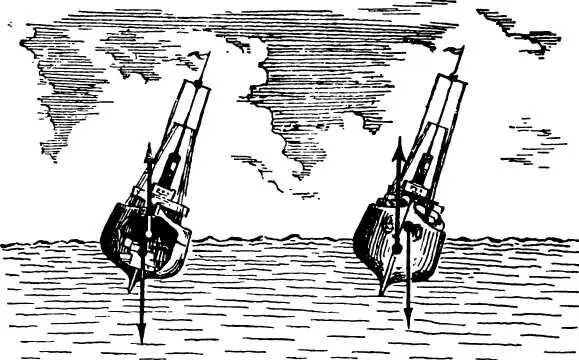

Судно с тяжелым грузом в трюме (слева) устойчиво, потому что у него центр тяжести находится ниже центра давления. Если же перегрузить палубу до того, что центр тяжести станет выше центра давления, то судно (справа) может опрокинуться.

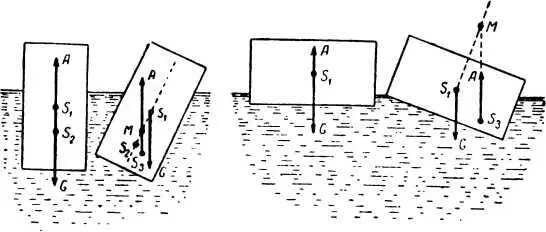

Плавающее тело находится под действием двух сил. Одна из них — собственная тяжесть, влекущая тело вниз и приложенная к его центру массы. Другая — выталкивающая тело из жидкости вверх. Она равна весу вытесненной телом жидкости и приложена к центру давления, совпадающему с центром тяжести вытесненной жидкости.

По величине эти силы равны, а по направлению — диаметрально противоположны. В зависимости от относительного положения центра тяжести тела и центра давления, тело может находиться в устойчивом, неустойчивом или безразличном равновесии. Относительное же положение этих точек зависит от формы плавающего тела и степени его погружения в жидкость.

Положим, что трюм судна нагружен камнем или металлом. При большой нагрузке центр тяжести всего судна опустится ниже центра давления. Как бы ни было наклонено судно ветром, оно будет снова выпрямляться. Это — случай устойчивого равновесия.

Если же центр тяжести судна, например при большой нагрузке его палубы, переместится выше центра давления, то судно может опрокинуться. Это — случай неустойчивого равновесия.

Отметим, что и в этом случае плавающее тело может иногда сохранить устойчивое равновесие.

Допустим, что тело, центр тяжести которого лежит выше центра давления, наклонилось. Тогда центр давления переместится вправо или влево от линии, проведенной через центр тяжести и центр давления в состоянии равновесия.

Теперь на тело действует вращающая пара: сила тяжести G и сила давления А . Если направление давления, приложенного к новому его центру, пересекает указанную линию выше центра тяжести (эта точка М пересечения носит название метацентра), то равновесие восстанавливается. Когда же метацентр ниже центра тяжести — плавающее тело опрокидывается.

Случай, когда центр тяжести выше центра давления. S 1 - центр тяжести; S 2 — центр давления при состоянии равновесия; — S 3 центр давления, когда тело наклонено; М — метацентр; G — сила тяжести; А — сила давления.

Занимаясь исследованием давления внутри жидкости, Стевин прибегал к мысленным опытам. Он представлял себе, например, что некоторая часть находящейся в равновесии жидкости отвердела. Это не меняет условий равновесия части, оставшейся в жидком виде.

Стевин первый пришел к мысли, что давление жидкости на дно сосуда зависит только от площади дна и высоты уровня жидкости.

Выделим мысленно в жидкости, находящейся в равновесии, несколько столбов разнообразной формы, опирающихся на одинаковые по размерам площадки, лежащие на одной и той же глубине. Эти площадки находятся под одинаковым давлением, так как в противном случае жидкость пришла бы в движение.

Теперь представим себе, что вся жидкость вне выделенных мысленно столбов затвердела. Оставшаяся жидкость столбов давит на основание их с той же силой, как и ранее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Феофан Крюков - О непрестанной молитве [Поучения святителя Феофана Затворника]](/books/1065384/feofan-kryukov-o-neprestannoj-molitve-poucheniya-svya.webp)

![Александр Кондрашов - Жизнь в движении [litres]](/books/1074016/aleksandr-kondrashov-zhizn-v-dvizhenii-litres.webp)