Виктор Пажитнев - Русская армия 1812 года. Устройство и боевые действия

- Название:Русская армия 1812 года. Устройство и боевые действия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array SelfPub.ru

- Год:2019

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Пажитнев - Русская армия 1812 года. Устройство и боевые действия краткое содержание

Русская армия 1812 года. Устройство и боевые действия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

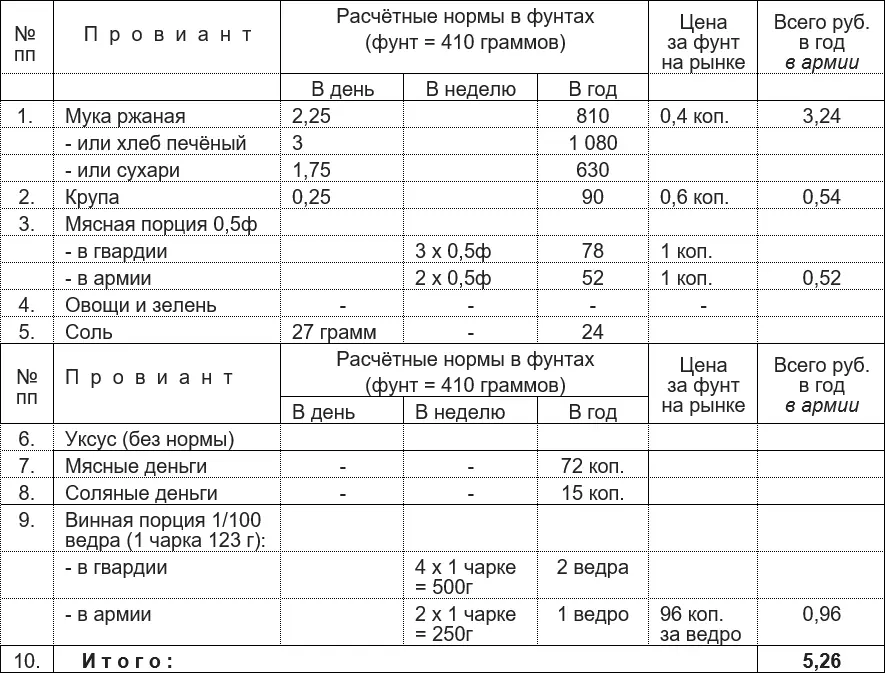

Провиантвойскам казна выдавала только тот, который мог долго сохранять питательность и не портиться. Это были мука, крупы, водка и уксус (а лошадям ещё и овёс в зерне). Полагалось и мясо, но хранили его засоленным и сушёным, и выдавали не каждый день. Сушёное хранилось дольше и было легче, то есть удобнее в беспокойной военной жизни. Нормы провианта рассчитывались на 360 дней в году. Дневной провиант составлял порцион и был одинаков для всех: солдата, офицера и генерала. Рядовому солдату полагался один порцион, а фельдмаршалу доходило и до 200 (ясно, что эти порционы шли и многим его слугам, ведь российский фельдмаршал был не только военачальником, но и большим барином).

Провиант на солдата в год стоил казне 5 рублей и почти 26 копеек. Мясная порция в армейских частях весила полфунта (205 граммов) и выдавалась 2 раза в неделю. За 52 недели в году набирались 52 фунта (21,3 кг), что явно мало, ведь взрослому человеку при больших физических нагрузках требуется никак не меньше 50–60 кг в год. Поэтому для приварка в дополнение к основному окладу выдавались мясные и соляные деньги , на которые солдат мог купить на рынке свежего мяса ещё 72 фунта (29,5 кг) по тогдашней цене 1 коп. за фунт. Всего в мирное время набирались 124 фунта мяса в год – около 51 килограмма. Уже неплохо.

Рисунок 1–32. Провиантские нормы

Примечания к провиантским нормам :

– по пункту 3 о мясных порциях. Солдат защищал Веру, Царя и Отечество, а по Вере в дни православного Поста есть скоромное мясо, сало, яйца и другую животную пищу считалось грехом. Из-за многих постных дней (от 178 до 212 за год) и получались 2–3 мясных порции в неделю;

– по пункту 4. Овощи, зелень и приправы в казённый провиант не входили. Их покупали на рынках за артельные деньги (об артелях смотри раздел 1.8);

– по пункту 6. Уксус отпускался без нормы. Наверное потому, что он шёл и для чистки оружия. Например, при артиллерийском орудии полагалось иметь ведро уксуса для прочистки ствола от порохового нагара при стрельбе;

– по пункту 9 о винных порциях. На них шло «простое вино», то есть водка. Но крепостью не 40° как сейчас, а вдвое меньше. При царе Петре I одно время полагалось и пиво по гарнцу в день (3,28 литра!), но ту норму сочли слишком обильной и в 1712 году отменили. В 1812 году с началом войны винную порцию увеличили вдвое, то есть в армии до 2-х вёдер в год на человека, а в гвардии – до 4-х.

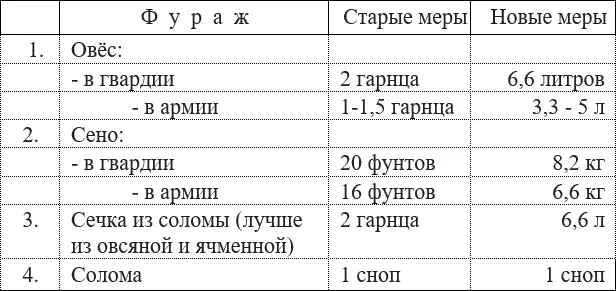

И, наконец, дневной фураж для лошади – рацион:

Рисунок 1–33. Сено, сечку и солому лошадям давали только 8 месяцев в году в стойлах, а летом пускали пастись на лугах

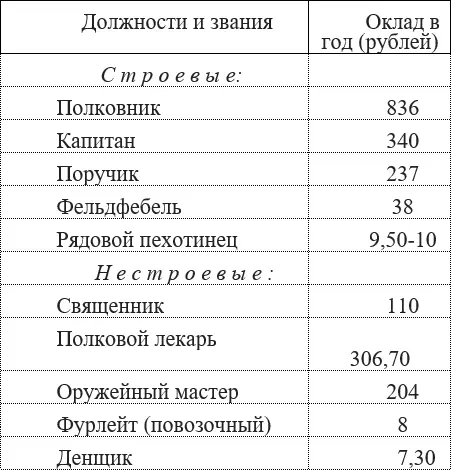

Денежное жалованье(оклад) назначалось на год по должности и воинскому званию, и определялось штатом полка. Выдавалось оно частями по 3 раза в году (так называемое третное жалованье ).

Вот некоторые оклады в армейской пехоте (подробнее можно посмотреть дальше по штатам полков)

Рисунок 1–34. Некоторые денежные оклады

1.8. Солдатская артель

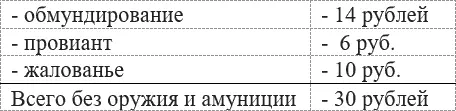

Из показанных таблиц легко посчитать, что в начале XIX века довольствие солдата обходилось государству приблизительно в 30 рублей в год, из них:

Рисунок 1–35

Для сравнения отметим, что на гражданской службе примерно столько же платили переписчикам бумаг в канцеляриях, управах и других «присутственных местах» небольших уездных городков (копировали от руки). Один такой переписчик – Башмачкин Акакий Акакиевич из повести Гоголя «Шинель» – даже стал известным примером бедного и несчастного российского гражданского служителя.

Правда, солдату было легче. Шинель ему давало государство, а главное – он всегда находился среди товарищей, вместе с которыми мог жить вскладчину, артельно, что обходилось дешевле. Да и в свободное от службы время удавалось подзаработать кое-какие деньги на стороне, особенно при владении ремёслами и на постое. Это разрешалось.

Так в русской армии ещё со времён царя Петра I обычным жизненным путём возникла солдатская артель, в которой провиант, жалованье и заработанные деньги складывались «в общий котёл» и расходовались по общему согласию.

Государству артель тоже была выгодна, потому что снимала часть забот об армии. И поэтому государство помогало артелям, но и держало их под контролем. Должности артельщиков включались в штаты, а некоторое артельное имущество (например, котлы для варки пищи) – в табели полков. Сами артельщики каждые полгода выбирались на ротных сходах, по 2–3 грамотных, честных и ответственных человека из всех 100–140 солдат роты. При этом артельщик не мог занимать свою должность больше года, чтобы не успеть приучиться к возможному воровству. О новых выбранных артельщиках командир роты докладывал командиру полка, а тот утверждал их письменным приказом. Сами командиры, как и сменяемые артельщики, участвовать в выборах не имели права.

Деньги в артель вносили сами солдаты или, по решению схода, их удерживал из жалованья казначей. Эти взносы доходили до трети и даже половины солдатского жалованья. Командиры не имели права касаться артельных денег, но обязаны были контролировать их и разрешать расходы. А при желании могли вносить в артели свои деньги (после чего те становились артельными). Так пополнялась артельная касса, и каждый солдат имел и знал в ней свою долю, доходившую при долгой службе до 8–10 рублей – размера годового жалованья. Кстати, такие деньги были хорошим лекарством от дезертирства, и не каждый солдат мог решиться на побег из армии, рискуя потерять свои накопления.

А все вместе артельные деньги могли составлять немалые суммы. Так, при отчислении в артель по 3 рубля с каждого солдата, рота из 140 человек могла собрать за год 420 рублей при том, что упряжная лошадь стоила 15–25 рублей, а крепкая повозка – 100. Поэтому нередким было наличие в полках собственных артельных лошадей и повозок для личных солдатских пожитков. К тому же из артельных денег солдат мог получать помощь, например, на замену изношенных сапог, дополнительное лечение при ранении и другие нужды.

Центром артели, как в доме очаг, по праву считался медный котёл (кстати – табельный, ценой 11 рублей). В нём варились солдатские щи да каша, а в скоромные дни ещё и с мясом. Продукты получал, покупал и варил специально назначенный кашевар. В обеденное время все 8–10 членов артели рассаживались вокруг котла и черпали еду своими ложками по очереди прямо из него (солдатские котелки появились только в 1870-е годы, а полевые кухни и того позже, в русско-японскую войну 1904–1905 годов).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: