Анатолий Федорук - Экология

- Название:Экология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2013

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Федорук - Экология краткое содержание

Первое издание вышло в 2010 г.

Для преподавателей и студентов биологических, географических и сельскохозяйственных вузов, учителей, экологов, биологов и географов.

Экология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ксерофиты (от греч. xēros – сухой, phyton – растение) – растения сухих местообитаний, способные переносить продолжительную атмосферную и почвенную засуху. Исследованиями Н.А. Максимова (1952) доказано, что ксерофиты не являются сухолюбами. Они засухоустойчивы. В неблагоприятные периоды жизни ксерофиты прекращают рост, частично или полностью сбрасывают листья и находятся в состоянии депрессии. Способность выдерживать обезвоживание тканей объясняется особыми коллоидально-химическими свойствами цитоплазмы клеток этих растений. При наличии влаги некоторые ксерофиты транспирируют на единицу поверхности тела воды столько же или даже больше, чем мезофиты.

Недостаток влаги определяет ксероморфную организацию видов этой группы, что в большинстве случаев хорошо заметно. Листья некоторых ксерофитов (сосна обыкновенная, можжевельник, брусника) мелкие, плотные, жесткие, с толстой кутикулой и многослойным толстостенным эпидермисом. Они несут множество мелких устьиц. Если потери влаги при транспирации превышают ее количество, поступающее от корней, то устьица частично закрываются, что вызывает понижение скорости диффузии углекислого газа и уменьшение интенсивности фотосинтеза. Уменьшение транспирации достигается расположением устьиц глубоко в мякоти листа, а у сосны, например, на дне глубоких бороздок, заполненных зернышками воска.

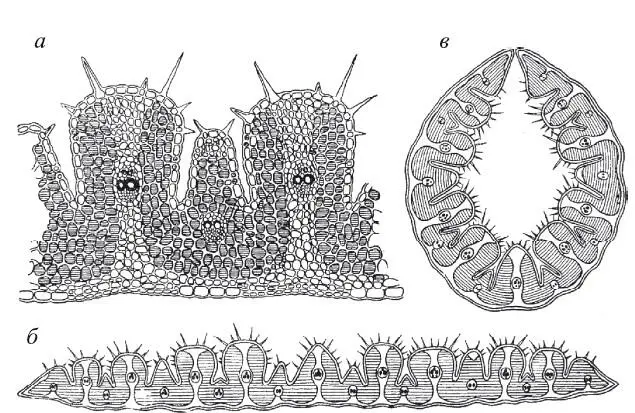

Устьичная сторона листьев некоторых видов, например ковыля-волосатика, овсяницы овечьей (Festuca ovina), в результате свертывания пластинки в трубку оказывается внутри ее (рис. 21). У некоторых видов (араукария чилийская, агатис Брауна) устьичная щель прикрывается восковидной «пробочкой». Это уменьшает потерю влаги в условиях чрезмерной сухости воздуха и почвы. Такое же назначение имеют восковой налет и опушение. В соответствии с разными путями приспособления к одному и тому же фактору различают следующие группы ксерофитов: суккуленты, эуксерофиты, пойкилоксерофиты.

Суккуленты имеют хорошо развитую паренхимную ткань, запасающую воду. У стеблевых суккулентов (кактусы, молочаи) – мясистые и сочные стебли, у листовых (алоэ, агавы, очиток, молодило) – листья (рис. 22). Корневая система связана преимущественно с поверхностными горизонтами почвы, из которых они получают воду только во влажное время года.

Рис. 21. Поперечный срез листа ковыля-волосатика (по А. Кернеру, 1896): а — участок среза при большом увеличении; б — положение листовой пластинки во влажную погоду; в — положение листовой пластинки при засухе

Рис. 22. Молодило отпрысковое. Суккулент

Суккуленты отличаются низким осмотическим давлением (поэтому способны всасывать только воду атмосферных осадков), высокой вязкостью протоплазмы и большим содержанием (до 70 %) связанной воды, чем обеспечивается их жароустойчивость. Экономному расходованию воды способствуют приземистость растений, редукция листьев, развитый эпидермис, толстая кутикула, небольшое число устьиц (10–20 штук на 1 мм 2), их закрытость днем. Распространение семян у некоторых видов связано с водой. Только в дождливую погоду у очитка едкого раскрываются плоды и мелкие семена вымываются и выносятся дождем.

Эуксерофиты (настоящие ксерофиты) отличаются высоким осмотическим давлением, способностью добывать воду из почвы, наличием опушения и других ксероморфных признаков, уменьшающих транспирацию, хорошо развитой корневой системой. У одних из них (ковыли, овсяницы) она интенсивного типа, у других – экстенсивного (стержневой корень у верблюжьей колючки достигает 18 м). Жароустойчивы, хорошо переносят обезвоживание тканей, перегрев и значительный водный дефицит.

У пойкилоксерофитов регуляция водного режима отсутствует. В жаркую сухую погоду эти растения (лишайники, степные мхи, некоторые водоросли) высыхают до воздушно-сухого состояния, впадая в анабиоз. В это время содержание воды у них составляет 2–9 %. В такие дни под ногами в сосняках лишайниковых слышится характерный треск. С выпадением дождя жизнедеятельность возобновляется.

Особую группу растений по отношению к влаге составляют вечнозеленые кустарнички эрикоидного типа , произрастающие на верховых и переходных болотах: багульник, водяника, подбел, болотный мирт обыкновенный. Листья их маленькие, плотные, с загнутыми краями, закрывающими устьица. Верхняя сторона листовой пластинки имеет толстую кутикулу, толстостенный эпидермис, плотную столбчатую паренхиму. Наряду с признаками ксероморфной структуры в листе отмечаются и некоторые гигроморфные особенности. Так, клетки губчатой паренхимы нижней стороны листа крупные, с большими межклетниками. Осмотическое давление их клеточного сока сравнительно невысокое. Своеобразные экологические условия (пересыхание субстрата в сухое лето и избыток влаги в дождевой период) определили анатомо-морфологические особенности их организации.

Мезофиты – растения умеренно увлажненных местообитаний. По отношению к влаге они занимают промежуточное положение между гигрофитами и ксерофитами, сочетая ксероморфные и гигроморфные признаки. Как и у ксерофитов, на корнях мезофитов развиваются корневые волоски, которые часто обновляются. Мезофиты отличаются большим разнообразием. Типичными мезофитами являются эумезофиты , произрастающие в нормальных условиях воздушного и водного режимов. Листья их имеют небольшие клетки и межклетники, умеренно густую сеть жилок, среднее количество устьиц на единицу поверхности и осмотическое давление в пределах 20–25 атм. Эумезофитами являются большинство растений лугов, лесов, многие зерновые, плодово-ягодные и овощные растения. Растения ксеромезофиты (дуб черешчатый, икотник серый) и мезоксерофиты (люцерна серповидная, чабрец обыкновенный) имеют некоторые приспособления, позволяющие им переносить непродолжительную засуху. По мере увеличения увлажнения мезофиты уступают место гигромезофитам , которые, в свою очередь, сменяются мезогигрофитами. К ним относятся белозор болотный (Parnassia palustris), скерда болотная (Crepis paludosa) и др.

Экологические группы растений по отношению к температурному фактору.Различают три группы видов.

Термофилы (от греч. therme – тепло, phileo – люблю), или мегатермные растения , живут и размножаются при постоянно высоких температурах среды. Обычно за условный температурный порог принимается температура 18–20 °C, ниже которой организмы не могут существовать. Термофилами являются большинство растений тропиков, виды горячих источников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: