Анатолий Федорук - Экология

- Название:Экология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2013

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Федорук - Экология краткое содержание

Первое издание вышло в 2010 г.

Для преподавателей и студентов биологических, географических и сельскохозяйственных вузов, учителей, экологов, биологов и географов.

Экология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

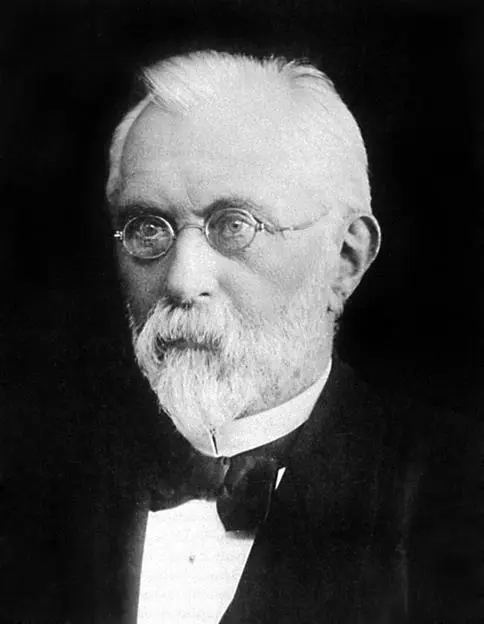

Й. Варминг

Жизненные формы следует отличать от экологических групп растений. Они являются итогом становления вида в определенной экологической обстановке. Экологическая группа объединяет растения, сходные по отношению к определенному фактору среды, и представлена обычно разными, многими жизненными формами. Например, группа растений-ксерофитов включает стеблевые суккуленты (кактусы, кактусовидные молочаи), полукустарниковые хамефиты (некоторые полыни, солянки), талломные эпифиты (лишайники), дерновинные злаки, розетковые гемикриптофиты и др. Растения-гелиофиты есть, видимо, в составе всех жизненных форм растений. Суккуленты – это жизненная форма и одновременно экологическая группа растений, которая объединяет виды по однотипному критерию – запасанию и экономическому расходованию влаги.

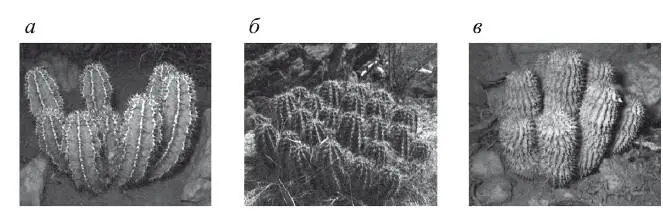

Происхождение.Жизненные формы как типы приспособительных структур возникают в результате дивергенции и конвергенции. Дивергенция – это процесс расхождения признаков у родственных организмов, обитающих в разных средах. В сходных условиях в процессе конвергенции возникает общность морфологических структур у далеких по родству видов. При этом однотипному изменению подвержены только структуры, находящиеся в непосредственной связи со средой. Внутренние черты строения организмов остаются относительно неизменными, отражая родство видов. Так, в процессе адаптации к недостатку влаги возникла суккулентностъ (рис. 24). В аридных условиях суккулентную структуру (сочные мясистые листья или стебли, неглубокая разветвленная корневая система) приобрели кактусы (известно около 2000 видов), агавы (около 275 видов), алоэ (350 видов), многие молочаи, очитки, молодила, крассулы, эхеверии и др. Одиночные суккулентные виды характерны для некоторых мезофитных родов (например, для бегоний, пеларгоний и др.).

Рис. 24. Явление конвергенции среди суккулентных растений (по П. Рейвну, Р. Эверту, С. Айкхорну, 1990): а — молочай; б — кактус; в — хоодия из ластовиевых

Суккулентность как приспособительная структура проявилась в сходных, но географически разобщенных регионах земного шара. Так, кактусы встречаются в пустынях Мексики, полупустынных районах США, восточных и внутренних районах Бразилии, в Андах. Многие виды распространились вплоть до Патагонии. В то же время кактусов нет в Африке (кроме рода рипсалис в тропиках), Азии и Австралии. Листовые суккуленты (алоэ) распространены главным образом только в Южной Африке и на Мадагаскаре. Примером наиболее близкой, но географически отдаленной морфологической конвергенции являются кактусовидные молочаи (Африка) и древовидные кактусы (Мексика).

Как правило, наиболее приспособительный характер носят такие признаки, как форма роста (габитус), размеры листьев, одновременность их опадения в неблагоприятный период, степень защищенности почек, характер подземных органов, способность растения к вегетативному размножению и др. Далеко не все приспособительные признаки вида имеют отношение к характеристике его жизненной формы. Особенно мало дают экологической информации признаки, унаследованные от предковых форм, например вечнозеленость.

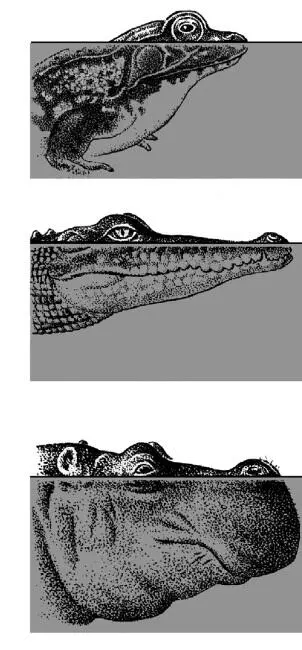

Рис. 25. Явление конвергенции в расположении глаз и ноздрей на поверхности воды у лягушки, крокодила и бегемота (по П. Фарбу, 1971)

Они, как подчеркивал Серебряков (1962), скорее отражают экологические условия минувших эпох, наделены наследственным консерватизмом, сами по себе не адаптивны.

Конвергентные адаптации характерны и для животных (рис. 25). Преобладающее большинство водных животных, например, имеют обтекаемую форму тела, заостренную с обоих концов, благодаря которой поток воды легко огибает тело и сопротивление при движении сводится к минимуму. Водные животные имеют плавники, ласты, ускоряющие процесс передвижения в воде. В ласты превращены крылья у пингвинов. Броненосцы (млекопитающие), мокрицы (равноногие), некоторые клещи (паукообразные) и жуки (насекомые) обладают одинаковой способностью сворачиваться, образуя закрытый со всех сторон шар для защиты от врагов и сохранения влаги в сухом местообитании. Представители разных систематических групп (плоские черви, пиявки, улитки, личинки многих насекомых), обитатели горных водотоков имеют плоскую форму и гладкую выпуклую поверхность тела без выступов, которая вместе с присосками обеспечивает устойчивость к сносу потоком воды.

Эколого-биологические особенности.Жизненная форма – понятие эколого-морфологическое, это экологический, географический и фитоценотический феномен.

Экологический феномен . Сущность жизненной формы определяет, как уже отмечалось, не все разнообразие признаков и свойств организмов, а только те, которые развиваются в результате непосредственной связи со средой обитания, обусловлены конституцией растения или животного. Связь со средой, а следовательно, жизненная форма, может изменяться по мере возмужалости и старения организма. Например, у ландыша майского и купены лекарственной проростки ведут подземный образ жизни, являясь гетеротрофами; взрослые особи видов – автотрофы, корневищные поликарпики. Стержнекорневые растения на первом году жизни могут быть стержнекистекор-невыми, кистекорневыми или корневищными. В этом и заключается постоянная необычайно чувствительная реакция на изменение условий среды, а поэтому следует различать жизненную форму особи и вида.

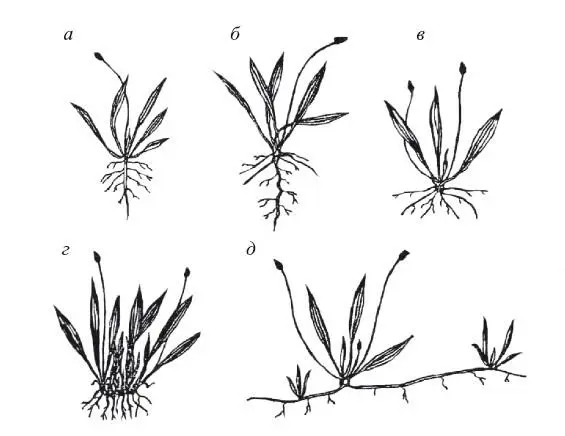

Географический феномен. Виды способны менять жизненную форму в соответствии с природными условиями в пределах зоны или разных зон, т. е. существовать в виде разных жизненных форм, например дерева и кустарника, что в Беларуси, в частности, характерно для граба. У подорожника ланцетного Л.А. Жуковой отмечено 5 биоморф (рис. 26). Среди растений одуванчика имеются особи стержнекорневые и стержнекорнеотпрысковые. Тростник обыкновенный на солончаках в русле Амударьи принимает стелющуюся форму.

Рис. 26. Различные биоморфы подорожника ланцетного в молодом генеративном состоянии (по Л.А. Жуковой, 2001): а — стержнекорневая; б — короткокорневищно-стержнекорневая; в — короткокор-невищно-кистекорневая; г – многорозеточная короткокорневищная; д — корнеотпрысковая

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: