Анатолий Федорук - Экология

- Название:Экология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2013

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Федорук - Экология краткое содержание

Первое издание вышло в 2010 г.

Для преподавателей и студентов биологических, географических и сельскохозяйственных вузов, учителей, экологов, биологов и географов.

Экология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Специфику водной среды составляют подвижность воды, большая плотность, свет, малое содержание кислорода, температурный режим, соленость, наличие взвешенных частиц.

Подвижностью достигается перемешивание вод, выравнивание температурного режима, обеспечение гидробионтов кислородом и питательными веществами, а также в некоторой степени возможность их перемещения. По плотности вода примерно в 800 раз превосходит воздушную среду, а давление на каждые 10 м глубины возрастает на 1 атм, достигая в придонных слоях глубоководных водоемов до 1000 атм. Давление в 400–500 атм переносят головоногие моллюски, морские звезды, ракообразные и многие другие гидробионты. Плотность воды позволяет растениям со слабым развитием механической ткани и бесскелетным формам животных находиться во взвешенном состоянии, парить в воде, опираясь на ее толщу.

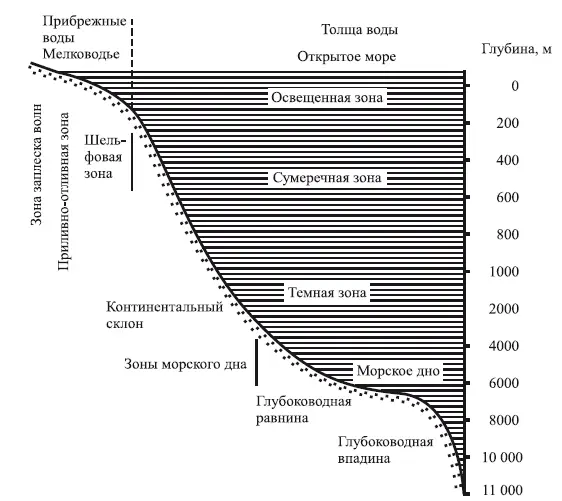

Лимитирующим фактором, ограничивающим распространение растений в водной толще, является свет. По мере поглощения света водой (красные лучи поглощаются у самой поверхности, а наиболее глубоко проникают сине-зеленые лучи) уменьшается световое довольствие и на глубине примерно 200 м в чистых водоемах заканчивается освещенная, или эуфотическая , зона – зона фотосинтеза (рис. 2). Глубины до 1000–1500 м занимает сумеречная, или дисфотическая , зона, а еще глубже темная, или афотическая , зона (полный мрак). При недостатке света зеленые водоросли с глубиной сменяются бурыми, содержащими кроме хлорофилла бурые пигменты фикофеин и фукоксантин, а бурые водоросли – красными, имеющими наряду с хлорофиллами а и в, каротинами, ксантофиллами специфические пигменты – красный фикоэритрин и синий фикоцианин. В зависимости от степени освещенности и спектрального состава света у водорослей меняется состав, количество пигментов и соответственно окраска. Даже при засушивании красных водорослей при недостатке света они приобретают более интенсивную окраску. Такое приспособление носит название хроматической адаптации.

Рис. 2. Примерная схема вертикальной и горизонтальной зональности моря (по X. Хилю, 1988)

Для животных, низших растений, бактерий, живущих в темной толще воды, характерно явление свечения – биолюминесценции. Генерация света происходит в результате окисления сложных органических соединений (люциферинов) с помощью белковых катализаторов (люцифераз).

Биолюминесценция характерна видам почти всех классов водных животных. В жизни животных свечение имеет сигнальное значение (ориентация в стае, привлечение особей другого пола, отвлечение), служит защитой от хищника (ослепляет его).

Освещенность водоемов зависит от количества взвешенных минеральных и органических частиц, а также от сезона года. Наиболее прозрачными считаются воды Саргассова моря (диск Секки виден до глубины 66,5 м, свет проникает на глубину до 1000 м), а прозрачность вод рек в среднем 1–1,5 м. Однако толщина слоя воды, в котором возможен фотосинтез, оказывается значительно меньше. Оптимальными для фотосинтеза являются глубины, куда доходит примерно треть солнечного света. От этой глубины интенсивность образования органических веществ в соответствии с убыванием освещенности постепенно снижается и становится минимальной на глубине, куда проникает около 1 % света. В тропических морях такая освещенность наблюдается на глубинах 40–50 м, в Балтийском море – 1—17 м. В лагунах и заливах минимальная освещенность фиксируется всего в нескольких дециметрах от поверхности воды.

Жизнь гидробионтов в воде осложняется небольшим содержанием кислорода (до 10 мл в 1 л). В атмосфере его в 21 раз больше. Основными источниками кислорода в воде являются фотосинтез и диффузия из воздуха. Диффундирует кислород очень медленно. Его молекула достигает в чистой воде глубины Юм через 11 лет, концентрация в соответствии с понижением температуры от экватора к полюсам повышается, по средним широтным данным, от 4,5–5,0 мл/л в низких широтах до 6,0–7,0 мл/л в Антарктике и до 7,5–8,0 мл/л в Арктике. Предельный минимум – 4 мл/л. Концентрация кислорода в водоемах уменьшается с глубиной, с повышением температуры, солености воды и при замерзании, что ведет к летним и зимним заморам гидробионтов. Недостатка в углекислом газе фотосинтезирующие растения не испытывают. Его в воде почти в 60 раз больше, чем в атмосфере. Содержание углекислоты, постепенно увеличиваясь с глубиной, достигает максимальных значений в придонном слое полярных областей.

Водная среда в отличие от среды наземно-воздушной характеризуется сравнительно устойчивым температурным режимом. Среднегодовая температура поверхностных слоев экваториальных вод составляет 26–27 °C, полярных вод – около 0 °C и ниже. С глубиной температура воды в океанах постепенно падает и на глубине 1000 м не превышает 4–5 °C, а на больших глубинах – относительно постоянная, колеблется от —1,8 до +2 °C. Зона между верхними слоями воды с выраженными в них сезонными колебаниями температуры и нижними слоями воды с постоянным тепловым режимом называется термоклином. Термоклин наиболее выражен в теплых морях.

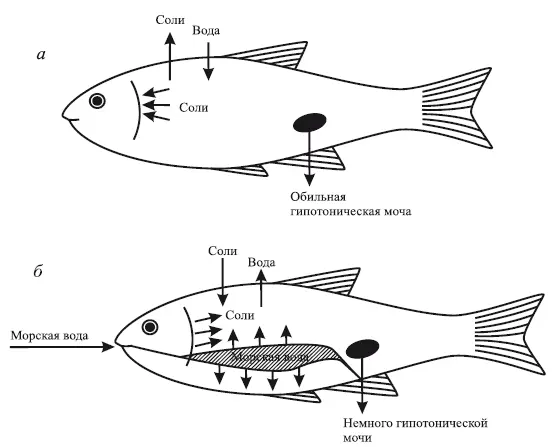

Особую роль в жизни гидробионтов играет соленость воды, определяемая содержанием карбонатов, сульфатов, хлоридов и др. Количество растворенных солей в 1 л воды пресноводных водоемов не превышает 0,5 г, в морях и океанах содержится до 35 г. Так как пресноводным организмам с высоким содержанием солей (они гипертоничны по отношению к среде) и наличием проницаемых мембран постоянно угрожает излишнее обводнение в результате насасывания (рис. 3), они не потребляют воду и имеют хорошо развитую выделительную систему. Гидробионты соленых водоемов гипотоничны по отношению к водной среде. Ввиду высокого содержания солей в водной среде они, во избежание обезвоживания путем оттока воды, вынуждены постоянно пить соленую воду. По причине этих биологических особенностей пресноводные виды не могут жить в морях, а морские – не переносят опреснения. По комплексу показателей вода является уникальной средой, пригодной для жизни любых форм организмов.

Рис. 3. Осморегуляция у пресноводных (а) и морских ( б) костистых рыб (из Ю. Одума, 1975)

Наземно-воздушная средавключает часть атмосферы и поверхность земли, которая служит местом прикрепления, размножения растений и животных. Воздух в отличие от воды не может обеспечить организму твердой опоры, в связи с чем наземные организмы обладают собственной опорной системой (механические ткани у растений, скелеты у животных). Опорой и одновременно источником воды и минеральных веществ для наземных растений служит почва. Малая плотность воздуха определяет его малую подъемную силу. Воздух оказывает слабое сопротивление передвижению организмов по земле, благоприятствует полету в воздухе, но затрудняет подъем по вертикали. С высотой давление воздуха понижается, обеспеченность кислородом уменьшается, что ведет к учащению дыхания у животных и их обезвоживанию. Для большинства животных высота около 6000 м составляет верхнюю границу жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: