Анатолий Федорук - Экология

- Название:Экология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2013

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2312-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Федорук - Экология краткое содержание

Первое издание вышло в 2010 г.

Для преподавателей и студентов биологических, географических и сельскохозяйственных вузов, учителей, экологов, биологов и географов.

Экология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Почвенная влага представляет собой раствор. Его состав и концентрация зависят от характера почвы. Важнейшим показателем почвенной среды является реакция почвенного раствора, которая определяется соотношением концентраций свободных ионов водорода и гидроксильных ионов. Она определяет направление и скорость химических процессов. Может быть кислой (pH ниже 7), нейтральной (pH равно 7) и щелочной (pH выше 7).

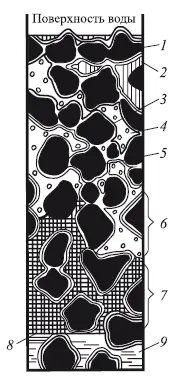

Рис. 6. Вода в почве (по Н.А. Качинскому, 1975):

1 — частицы почвы; 2 — гравитационная вода; 3, 5 – гигроскопическая вода; 4 —почвенный воздух с парами воды; 6 — зона открытой капиллярной воды; 7 – зона замкнутой капиллярной воды; 8 — уровень грунтовой воды; 9 — грунтовая вода

Известковые, засоленные почвы имеют pH почвенного раствора выше 7, а сфагнумовые торфяники – ниже 4. Кислотность существенно влияет на рост растений и жизнь животных. Простейшие, например, живут в пределах pH от 3,9 до 9,7; дождевые черви не переносят pH ниже 4,4; моллюски предпочитают почвы щелочные (pH выше 7).

Для водного, воздушного и температурного режимов почвы, а следовательно, для жизни организмов, большое значение имеют сложение, структура и порозность почвы.

Сложение почвы отражает степень и характер ее плотности и порозности. Сложение определяется гранулометрическим составом почвенных компонентов, химическим составом и влажностью. Наиболее благоприятны для жизни организмов почвы с рыхлым сложением в отличие от почв плотного и очень плотного сложения. Тяжелые глинистые почвы, например, лучше удерживают влагу, но хуже прогреваются, менее воздухопроницаемы и пригодны для жизни, чем почвы песчаные.

Структура почвы определяется степенью выраженности отдельностей (агрегатов), которые имеют разную форму (кубовидную, призмовидную, плитовидную) и величину (от 1 мм до 10 см). Агрегирование определяется физическими процессами, корневой системой растений, жизнедеятельностью почвенных организмов, наличием в почве гумуса, глинистого вещества, ионов кальция и магния, гидроксидов железа и алюминия, зависит также от механического состава почвы и степени ее обработки. Структурные почвы обладают благоприятным водновоздушным режимом и максимально наполнены жизнью.

Порозность почвы , или скважность , характеризуется наличием полостей (пор) между частицами почвы и зависит от структуры почвы, ее плотности. Количество пор и их размеры уменьшаются с глубиной. Порозностью обеспечивается циркуляция воды и воздуха, жизнь и передвижение животных в почве. Благодаря наличию пор разного диаметра в почве создается обилие микросред обитания. Почва с низкой порозностью менее всего пригодна для жизни. В таких почвах кислород для большинства животных становится ограничивающим фактором. Почвенный воздух содержит всегда меньше кислорода и больше углекислоты, чем воздух атмосферный. Кислород интенсивно потребляется, а углекислый газ, наоборот, образуется и накапливается.

Количество кислорода уменьшается с глубиной, повышением влажности и температуры почвы. При пониженных температурах кислород более интенсивно заполняет пространства между почвенными частицами. Количество углекислого газа с глубиной, как правило, возрастает. При избыточном увлажнении, гниении растительных остатков в почве могут создаваться анаэробные условия, накапливаться аммиак, сероводород, метан и другие токсические газы.

Для живых организмов большое значение имеет температурный режим почвы. Основным источником тепла является солнечная радиация (прямая и рассеянная). Некоторое количество тепла почва получает от воздуха в результате разложения органических остатков и из недр земли. Резкие температурные колебания затрагивают только самые верхние ее слои и на глубине более 1 м заметно сглаживаются. Почва обладает способностью поглощать тепло, но ее теплоемкость значительно ниже теплоемкости воды.

Выражением стратиграфии почвы являются генетические почвенные горизонты. Система взаимосвязанных генетических горизонтов, производимых в ходе почвообразовательного процесса, составляет почвенный профиль. Профиль дерново-подзолистой почвы включает лесную подстилку (A 0), горизонты перегнойно-аккумулятивный, или гумусовый (A 1), элювиальный, подзолистый, или вымывания (А 2), иллювиальный (В) и материнскую породу (горизонт Q. В горизонтах А 0 и А 1 происходят главным образом процессы накопления и преобразования органического вещества; в горизонте А 2 преобладает вымывание; в горизонте В накапливаются минеральные вещества. Материал материнских пород постепенно преобразуется в почву.

По почвенному профилю изменяются содержание в почве гумуса и минеральных веществ, ее физические свойства, световой режим и соответственно – насыщенность жизнью. Наибольшей физической, химической и биологической активностью характеризуется верхний, гумусовый, горизонт почвы (рис. 7). В нем находится основная масса органического вещества, обитает множество живых организмов – от микроскопических бактерий и грибов, основных деструкторов органического вещества, до мелких млекопитающих (кроты, землеройки, слепыши и др.). Особое место занимают дождевые черви, которые, пропуская через пищеварительный тракт почву с органическим веществом, существенно повышают почвенное плодородие. Дождевые черви могут за год переработать на 1 га до 500 т почвы, увеличивая содержание азота в 5 раз, фосфора – в 7, калия – в 11, магния – в 3 раза.

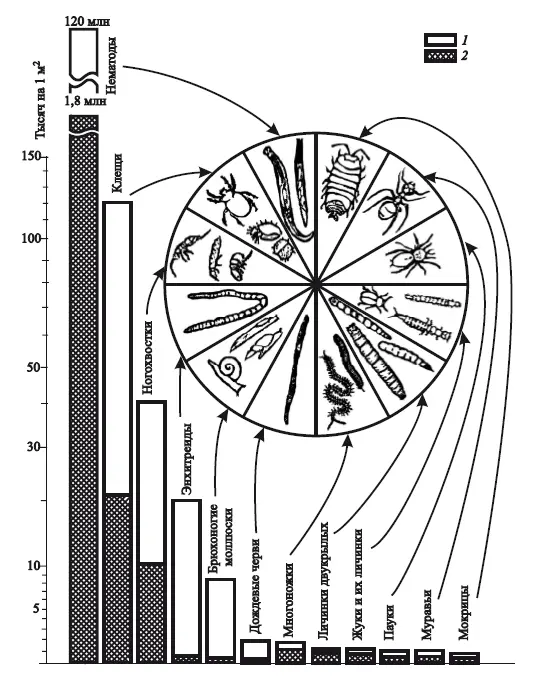

Рис. 7. Плотность населения луговой почвы (на 1 м 2) до глубины около 30 см (по А. Брауну, 1988): 1 — максимум; 2 — минимум

Почва – уникальная среда жизни. По данным генетиков, с ней связано 92 % генетического разнообразия. Организмы живут в порах, заполненных водой, на стенках почвенных частиц, в скважинах и целых системах проложенных ходов. Они аэробы и анаэробы, фотосинтезирующие, потребляющие и разрушающие органическое вещество. Почва, по выражению В.И. Вернадского, «сгущение жизни».

Живые организмы как среда жизни. Впроцессе развития живых организмов сформировалась особая биотическая среда. Предпосылками для ее возникновения послужила гомео-стазированность организмов. Явление проживания в среде организма получило широкое распространение. Даже бактерии, актиномицеты, цианобактерии служат средой для других прокариотических организмов. Среда организма отличается от других сред постоянством физико-химических параметров, в связи с чем паразит не испытывает необходимости в выработке адаптационных механизмов, что ведет к уменьшению энергетических затрат. Эта среда располагает неограниченным запасом пищи, легко доступной для усвоения, «укрывает» от потенциальных врагов, но имеет ограниченное жизненное пространство, особенно для внутриклеточных организмов, связана с трудностями обеспечения кислородом и защитными реакциями организма хозяина (более подробно о среде см. гл. 12).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: