Татьяна Уманская - Невропатология

- Название:Невропатология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Владос

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-691-02135-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Уманская - Невропатология краткое содержание

Учебник предназначен для бакалавров специального дефектологического образования, а также для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов.

Невропатология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В боковых желудочках полушарий головного мозга сосудистым сплетением вырабатывается спинномозговая жидкость, которая называется ликвором. Функциональное значение ликвора заключается в следующем: он играет роль гидростатического буфера, поддерживает ионный баланс мозговой ткани, служит переносчиком множества биологически активных веществ, выделяемых в полость желудочков (медиаторы, гормоны, нейросекреты), удаляет из нервной ткани продукты метаболизма, попаданию которых в кровь препятствует гематоэнцефальный барьер.

Гематоэнцефальный барьер обеспечивает обмен веществ между кровью и мозгом. Некоторые вещества могут переходить из плазмы крови в мозг очень медленно или вообще не попадать туда: между кровью и мозгом существует барьер. Механизмы, обеспечивающие этот барьер, до конца не выяснены. Отчасти он может быть обусловлен особой структурой стенок капилляров мозга, а также их взаимоотношениями с нейроглией. Барьер имеет значение для нормального функционирования нервной ткани, особенно для сохранения постоянства внутренней среды, в частности ионного и осмотического баланса. В состав гематоэнцефального барьера входит несколько компонентов, важнейший из которых представлен эндотелием кровеносных капилляров мозга.

В задачу гематоэнцефального барьера избирательно входит пропускная способность различных веществ к нервной системе.

В периферических нервах барьер между кровью и тканевой жидкостью нервных пучков отличается рядом особенностей: барьерную функцию, в основном, выполняют оболочки. Проницаемость гематоэнцефалического барьера в разных отделах периферической нервной системы различна. В центральной нервной системе проницаемость его в сером веществе в 3–4 раза выше, чем в белом. В онтогенезе барьер формируется в первой трети внутриутробного развития.

3.2. Нервная ткань

Нервная система образована нервной тканью, которая состоит из совокупности нервных клеток и межклеточной вещества (нейроглии), образованных из одного эмбрионального листка и выполняющих одну общую функцию.

Основной структурной и функциональной единицей нервной ткани является нервная клетка – нейрон. В отличие от других тканевых элементов нейроны имеют ярко выраженную специфичность. Нейроны – высокоспециализированные клетки, приспособленные для приема, кодирования, обработки, хранения и передачи информации.

Функции нейронов определяются их положением в нервной системе и заключаются в восприятии импульсации с периферии или от других нейронов, переработке и передаче ее на соседние нейроны или исполнительные органы, осуществляя тем самым регуляцию и координацию деятельности всех органов и систем организма.

В составе нервной системы нейроны работают не в одиночку, а группами, образуя нейронные комплексы, «ансамбли», «модули» различного состава и сложности. Подобные объединения нейронов были обнаружены во многих отделах нервной системы, что послужило основанием для создания теории модульной организации нервной системы.

3.2.1. Нервная клетка

Нервная клетка была открыта в 1824 г. Р. Дютроше. Термин «нейрон» для обозначения в совокупности тела нервной клетки (сомы) с дендритными отростками и аксоном предложил В. Вальдейер в 1891 г.

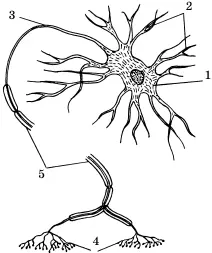

Нервная клетка является отростчатой клеткой с четким разграничением на тело, ядерную часть и отростки (рис. 4).

Нервная клетка (нейрон) – это структурно-функциональная единица нервной ткани. Выделяют тело нейрона и его отростки. Оболочка нейрона (клеточная мембрана) образует замкнутое пространство, содержащее протоплазму (цитоплазма и ядро). Цитоплазма состоит из основного вещества (цитозоль, глиаплазма) и органелл. Органеллы нейрона находятся в глиоплазме, состоящей из воды и находящихся в ней различных ионов и органических веществ (глюкоза, аминокислоты, белки, фосфолипиды, холоетерин). Гиалоплазмаявляется внутренней средой нейрона, обеспечивающей взаимодействие всех клеточных структур друг с другом посредством транспорта веществ, потребляемых и синтезируемых клеткой.

Клеточная мембрана (оболочка клетки) представляет собой тончайшую липопротеиновую пластинку (6 нм), содержание липидов в ней – 40 %, белков – 60 %. На внешней поверхности мембраны имеется небольшое количество (5-10 %) углеводов, молекулы которых соединены либо с белками, либо с липидами и образуют гликокаликс. Углеводы участвуют в процессах определении биологически активных веществ, реакциях иммунитета. Структурную основу клеточной мембраны составляет бимолекулярный слой фосфолипидов, являющихся барьером для заряженных частиц и молекул водорастворимых веществ. Молекулы фосфолипидов мембраны состоят из двух частей: одна из них гидрофильна, другая – гидрофобна. Молекулы белка также присутствуют в мембране. Один и тот же белок может быть рецептором, ферментом и насосом. Молекулы белка образуют каналы, через которые могут избирательно проходить определенные вещества. Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью.

Среди отростков выделяют аксон и дендриты. Аксон морфологически отличается от дендритов длиной, ровным контуром; разветвления аксона, как правило, начинаются на большом расстоянии от места отхождения. Концевые ветвления аксона получили названия телодендрий. Дендритами называются отростки разной длины, обычно более короткие и ветвистые, чем аксоны. Особенностью отростков нейронов является их ярко выраженная полярность. Дендриты – отростки, предназначенные для восприятия и передачи нервных импульсов к телу нейрона. Аксон передает импульсы от тела клетки на другие нервные клетки или исполнительные органы. Таким образом, нейрон обладает функциональной и морфологической полярностью, обеспечивающей ему определенное положение среди соседних элементов нервной системы.

Рис. 4. Строение нейрона(М.С. Миловзорова, 1972).

1 – тело (сома); 2 – дендриты; 3 – аксон; 4 – концевые образования аксона; 5 – нервные волокна

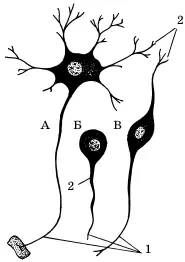

Рис. 5. Виды нейронов(Л.Ф. Гаврилов, В.Г. Татаринов, 1985).

А – мультиполярный; Б – униполярный; В – биполярный; 1 – аксоны; 2 – дендриты

Нейроны принято различать по числу отростков, отходящих от его тела, на три основных типа (рис. 5).

Униполярные нейроны имеют один отросток, такой тип клеток встречается в сетчатке глаза и в луковице обонятельного нерва.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: