Александр Челноков - Общая и прикладная экология

- Название:Общая и прикладная экология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вышэйшая школа

- Год:2014

- Город:Минск

- ISBN:978-985-06-2400-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Челноков - Общая и прикладная экология краткое содержание

Для студентов учреждений высшего образования, магистрантов, слушателей системы последипломного образования, а также руководителей, специалистов, проектировщиков, работников служб охраны окружающей среды предприятий и организаций различных отраслей.

Общая и прикладная экология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Знание этих закономерностей важно не только для фундаментальной науки, но, прежде всего, для прикладной экологии, так как позволяет эффективно регулировать численность популяций за счет естественных механизмов.

Все имеющиеся в настоящее время данные позволяют предположить, что механизмы регуляции численности популяций базируются на сложной взаимосвязи изменений генотипической и экологической структур природных популяций (С. Шварц).

С точки зрения познания закономерностей динамики численности популяций важны следующие выводы эволюционной экологии:

• популяции способны поддерживать свою численность в состоянии динамического равновесия, несмотря на постоянные изменения факторов окружающей среды за счет адаптивных гомеостатических реакций отдельных особей в популяции, динамику экологической структуры популяции и изменение ее генетического состава;

• колебания качества популяции – такое же обязательное свойство, как и колебание численности популяции;

• непременным условием поддержания жизнеспособности популяции в имеющихся условиях среды является высокая степень ее генетической разнородности, которая обеспечивается такими экологическими механизмами, как различный образ жизни разных внутрипопуляционных групп организмов, строгие закономерности формирования пар, разная скорость созревания самцов и самок, разное соотношение полов в разных возрастных группах и др.

Все эти выводы очень важны для прикладной экологии при разработке мер защиты окружающей среды от воздействия негативных факторов, оценки влияния хозяйственной деятельности на биосферу, а также биотехнологии, генной инженерии.

По Шварцу экологические механизмы эволюционного процесса проявляются в трех важнейших формах:

• возрастной отбор, основанный на изменении возрастной структуры популяции;

• неизбирательная элиминация, или изменение численности;

• изменение пространственной структуры популяции.

Резкие изменения численности – это важнейший фактор преобразования популяций, причем, вопреки общепризнанным представлениям классической экологии, неизбирательная элиминация оказывает на экологическую структуру популяции строго избирательное действие, преобразуя ее в определенных направлениях, соответствующих изменениям среды. Резкие колебания численности популяции, как и возрастной отбор, содействуют быстрой мобилизации биологических резервов популяции и являются обычно одним из факторов ее адаптивной эволюции.

В связи с этим необходимо отдавать себе отчет в том, что изменяя численность той или иной популяции или внедряя несвойственные данному биому популяции, получая и вселяя генномодифицированные популяции, мы вмешиваемся в сложнейшие механизмы эволюционного процесса, что может быть куда опаснее глобального экологического кризиса.

1.4. Эволюция популяции

В эволюционном процессе популяция выступает как экологическое, морфофизиологическое и генетическое единство. Общепризнано, что именно популяция является элементарной эволюционной единицей. Ни одно изменение отдельной особи не может привести к эволюционным процессам вида. Необходимо, чтобы индивидуальные и дискретно возникающие изменения стали присущи группе организмов и подверглись тем или иным эволюционным факторам. Это проявляется только в рамках популяции как длительно существующей, организованной группе особей, которая неделима без утраты ее целостности и других свойств и обладает собственной эволюционной судьбой. Особь в популяции – объект действия главного эволюционного фактора – отбора. Вид – качественный этап эволюционного процесса.

Эволюция популяции обеспечивается внутривидовыми и межвидовыми отношениями, в результате которых формируются экологические стратегии популяций.

1.4.1. Внутривидовые отношения в популяции

Особи в популяции постоянно взаимодействуют между собой. Удовлетворение потребностей в питании и распределении кормовых угодий, выбор места для постройки гнезда или укрытий, спаривание, выращивание потомства, охрана занимаемой территории, расселение и все иные действия осуществляются только в результате постоянного взаимодействия особей, входящих в популяцию, что и обеспечивает ее существование.

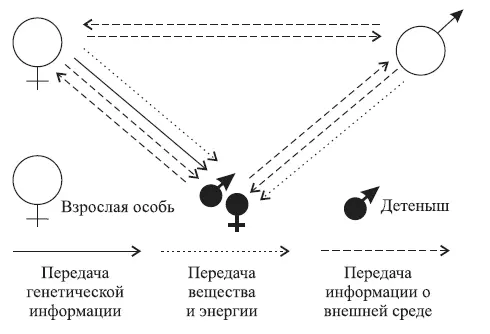

Эти связи складывались в процессе эволюции по мере образования и развития вида как целостной системы. Поэтому все особи, входящие в популяцию, обладают общностью происхождения, рядом общих черт, а также многочисленными специфическими приспособлениями к совместной жизни (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Связи особей в популяции (на примере млекопитающих)

Все закрепившиеся в ходе эволюции приспособления иначе называются адаптациями.

Адаптация – это процесс приспособления организма, популяции или сообщества к определенным условиям внешней среды за счет появления тех или иных конкретных морфофизиологических и иных признаков. Поэтому эволюцию можно рассматривать как процесс возникновения адаптаций , или адаптогенез .

Адаптации обеспечивают выживание и размножение организмов в конкретной среде, сохраняют целостность популяции, позволяя ей, при необходимости, за счет изменчивости и отбора приспособиться к изменившимся условиям среды.

При формировании адаптаций происходит превращение случайного (элементарного адаптационного явления) в необходимое для процветания популяции и вида формирование признаков и свойств. Таким образом, адаптации появляются только после того, как возникает специализированный признак у популяции (вида) к элементам среды. Достигается это при выделении отбором элементарного адаптационного явления (появление селективно ценного генотипа) и закреплении его в стойком изменении генотипического состава популяции. Именно в этом случае конкретные полезные отклонения отдельных особей превращаются в норму для популяции в целом.

Следует учесть, что приспособления (адаптации) не возникают одномоментно, а складываются в процессе многоступенчатого отбора удачных вариантов из множества изменившихся особей в ряде поколений. Так происходит процесс эволюции популяций.

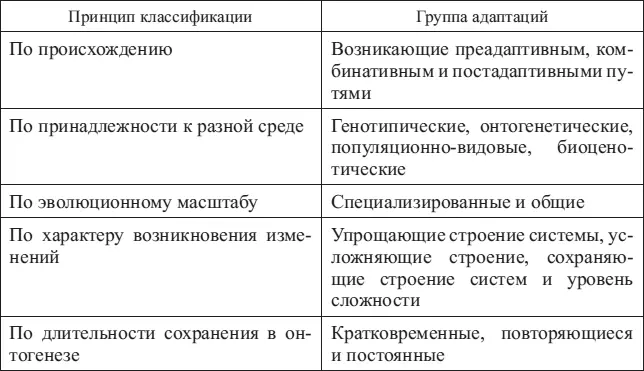

Адаптации классифицируют по происхождению, принадлежности к разным средам, масштабу. В табл. 1.2 приведена классификация адаптаций.

Таблица 1.2. Классификация адаптаций (по Н.В. Тимофееву-Ресовскому и др., 1969)

По принадлежности к факторам среды адаптации бывают весьма различными. В соответствии с уровнями организации живого (см. п. 1.3.1) биотическая среда подразделяется на генотипическую, онтогенетическую, популяционно-видовую и биоценотическую. Специфические свойства выделенных сред отличаются и специфическими адаптациями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: