Валерий Журавлев - История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс

- Название:История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Дрофа

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-13147-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Журавлев - История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс краткое содержание

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень.

История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Собирайтесь, русские люди, под знамя «Союза русского народа» за Веру, Царя и Отечество, за Престолонаследие, за неразделенность России, за благо Русской народности, за законность, порядок, обеспечивающий населению мирную, спокойную жизнь.

Из воззвания «Союза русского народа»В ответ на революционные демонстрации и выступления «Союз русского народа» организовывал «патриотические» манифестации и погромы, направленные против «внутренних врагов». Это был особый тип терроризма, паразитирующего на этнических и религиозных различиях. Участников погромов презрительно именовали черносотенцами, но сами они принимали это название с гордостью: в «черные» (т. е. податные, подлежащие тяглому обложению) сотни было организовано средневековое посадское население. Больше всего страдали от черносотенных погромов евреи.

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870 – 1920)

В состав черносотенных организаций входили не только русские, но и украинцы и белорусы, которые считались частью русской народности, а также представители других национальностей, православные по вероисповеданию.

Скандально известным черносотенным деятелем был В. М. Пуришкевич, возглавивший «Русский народный союз имени Михаила Архангела». Союз устраивал собрания и беседы, организовывал школы и народные университеты, открывал библиотеки и чайные, потребительские лавки и ссудосберегатель-ные кассы.

Объясните названия партий: «эсеры», «эсеры-максималисты», «большевики», «меньшевики», «кадеты», «октябристы», «черносотенцы».

1. В чем отличие эсеровского «нового народничества» от народничества XIX в.?

2. Подумайте, есть ли какое-либо существенное отличие между терроризмом политическим и уголовным. Может ли чистота помыслов и величие решаемых задач оправдывать применение террора в политической борьбе?

3. Чем отличались взгляды большевиков и меньшевиков?

4. Почему партия кадетов и «Союз 17 октября» считаются либеральными партиями?

5. Какие общественные силы выступали в защиту самодержавия?

§ 7. НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ. Подписывая Манифест 17 октября, Николай II заявил: «России даруется конституция». Однако на деле манифест конституцией не был. Фактически это была декларация о намерениях. Обещания, данные в ней, требовали законодательного закрепления. В апреле 1906 г. Николай II утвердил новую редакцию «Основных законов» Российской империи. Императору принадлежала инициатива по всем вопросам законодательства, никакой закон не мог иметь силу без императорского утверждения, в соответствии с законами издавались императорские указы. Император объявлялся верховным руководителем всей внешней политики и «Державным Вождем российской армии и флота», имел право объявлять войну и заключать мир, назначать и отправлять в отставку председателя Совета министров. Особа государя провозглашалась священной и неприкосновенной. В то же время власть императора уже не была неограниченной.

Конституция

Созданный в 1810 г. законосовещательный Государственный совет был преобразован в верхнюю законодательную палату. Одна половина членов Государственного совета назначалась императором, другая – избиралась на губернских земских собраниях (по одному от каждого) губернскими дворянскими обществами, торговыми и промышленными объединениями, Синодом, университетами и Петербургской академией наук. Государственный совет должен был стать противовесом по отношению к Думе.

1906, апрель – утверждение «Основных законов»

Сопоставьте 7 и 10 статьи «Основных законов»

Документ

Государь Император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным советом и Государственной думой.

Статья 7 «Основных законов»Власть управления во всем ее объеме принадлежит Государю Императору в пределах всего Государства Российского.

Статья 10 «Основных законов»Закон о выборах в Государственную думу, подготовленный правительством Витте, был издан еще в декабре 1905 г., в разгар Московского вооруженного восстания.

Дума избиралась сроком на пять лет и могла быть распущена императором одновременно с назначением новых выборов и определением времени ее созыва. Выборы были куриальными, многостепенными и неравными. Все избиратели делились на 4 разряда (курии): землевладельцы, горожане, крестьяне, рабочие. По куриям избирались губернские выборщики. При этом один выборщик приходился на 2 тыс. землевладельцев, 4 тыс. горожан, 30 тыс. крестьян, 90 тыс. рабочих. Выборщики губернских собраний выдвигали депутатов в Думу. Женщины и более половины мужского населения страны не получили избирательных прав. В ведении Думы находилось принятие законов (затем, после прохождения через Государственный совет, их утверждал император), выступление с законодательной инициативой, утверждение государственного бюджета, штатов и смет ведомств и заслушивание отчета государственного контроля об их исполнении, право обращения с запросами к министрам.

Таврический дворец в Санкт-Петербурге. Начало XX в.

В 1905 г. император подписал указ о веротерпимости

В перерывах между сессиями Думы или в случае ее роспуска император мог принимать законодательные акты. Однако он не имел права вносить изменения в «Основные законы», в положения о Государственном совете и Государственной думе, в постановления о выборах в Совет или Думу.

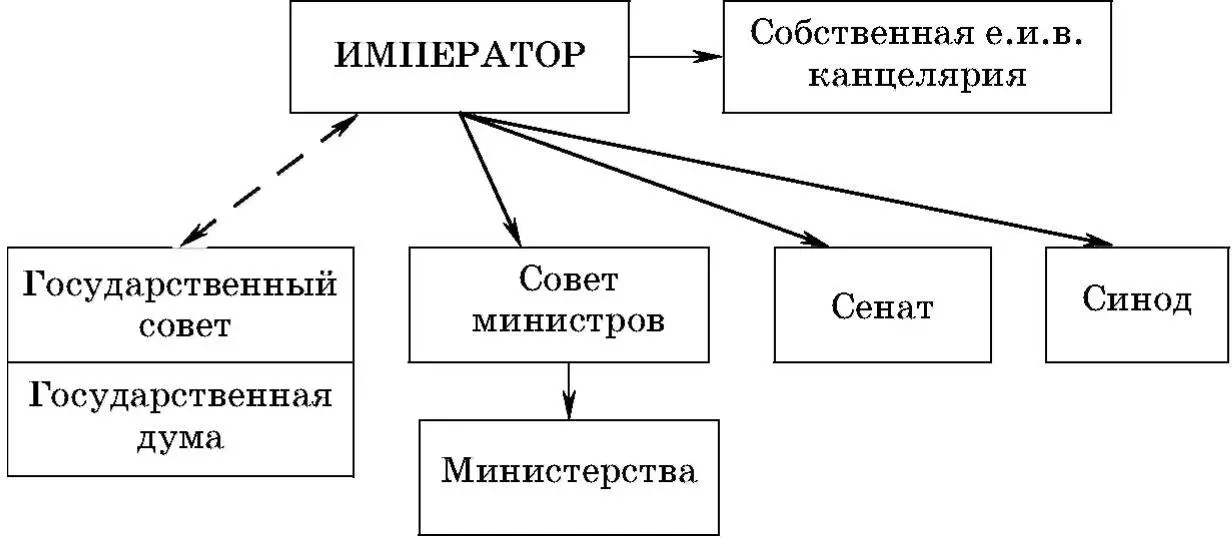

Высшие органы государственной власти по «Основным законам» 1906 г.

Таким образом, «Основные законы» отразили начало процесса политической модернизации российской монархии в сторону сближения с западноевропейскими тенденциями трансформации государственных институтов.

«ДУМА НАРОДНЫХ НАДЕЖД». Так называли либеральные публицисты I Государственную думу (27 апреля – 8 июля 1906 г.). Она известна также под названием кадетской Думы, так как более трети ее депутатов представляли партию кадетов. Второй по численности депутатской группой была крестьянская, образовавшая самостоятельную фракцию трудовиков (Трудовая группа). Большевики и эсеры выборы в Думу бойкотировали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: