Валерий Журавлев - История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс

- Название:История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Дрофа

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-13147-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Журавлев - История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс краткое содержание

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень.

История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В ноябре 1907 г. начала работать III Государственная дума. В отличие от I «кадетской» и II «левой» в Думе самой крупной фракцией были октябристы. Кадетская фракция оказалась в 2,5 раза меньше октябристской. Количество трудовиков и социал-демократов было незначительно. Эсеры выборы бойкотировали. Такие результаты объяснялись не только поражением первой российской революции, но и новым избирательным законом. Согласно нему число выборщиков от крестьян и рабочих уменьшалось, а от землевладельческой курии, наоборот, увеличивалось.

Этот закон был подписан императором 3 июня 1907 г., в день разгона II Думы, без одобрения ею и Государственным советом, что являлось нарушением конституционных начал. Поэтому политический режим, установившийся после поражения первой российской революции, получил название третьеиюньского. Октябристы и другие правые депутаты новой Думы поддержали политический курс правительства П. А. Столыпина, девизом которого стало выражение: «Сначала успокоение, а затем реформы».

1907, ноябрь – 1912, июнь – III Государственная дума

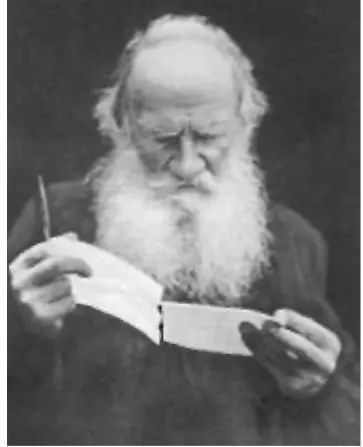

Толстой Лев Николаевич (1829 – 1910)

Новый выборный закон исключил из Думы народный голос.

С. Ю. ВиттеЗа три послереволюционных года судами было вынесено немало смертных приговоров; многие были осуждены на каторжные работы и ссылку. Против репрессий выступали лучшие представители интеллигенции. В 1908 г. под впечатлением казни 12 крестьян, осужденных за нападение на помещичью усадьбу, великий русский писатель Л. Н. Толстой написал статью под названием «Не могу молчать». Писатель обвинял и правительство, и революционеров в развязывании насилия в стране. Он считал, что прибегающий к насилию забывает о том, что он человек.

После 1910 г. правительство умерило репрессии. Столыпин понимал, что никакие карательные меры не искоренят революционного движения, если не устранить его причины. Многие революционеры (в том числе Ленин, Мартов, Плеханов, Чернов) эмигрировали из России.

Правительством была разработана программа реформ в социальной и экономической сфере. Кроме аграрных преобразований, начатых указом от 6 ноября 1906 г., намечалось закрепление в законодательных актах гражданских прав и свобод, реорганизация местного управления и самоуправления, усовершенствование полицейской службы и судебного дела, проведение реформ в сфере образования и налоговой системы, развитие рабочего законодательства.

Этот замысел был выполнен частично. Так, в рабочем вопросе определенным достижением стало принятие Думой закона о страховании. Из представителей рабочих и предпринимателей создавались больничные кассы, которые выплачивали пособия по нетрудоспособности. Их средства складывались из обязательных отчислений с заработной платы, взносов владельцев предприятий и штрафных денег.

СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА. В основе аграрной реформы, проводимой Столыпиным, лежала идея превращения крестьян-общинников в крестьян-собственников, смены общинного землепользования частным землевладением. Этим путем предполагалось решить две задачи. Первая заключалась в разрушении общины и создании более или менее крупных крестьянских (фермерских) хозяйств. Разрушение общины призвано было сформировать в селе слой крестьян-собственников, заинтересованных в поддержке власти. Вторая задача заключалась в преодолении хозяйственного застоя, свойственного общинному земледелию, и в создании благоприятных условий для экономического подъема российского сельского хозяйства.

Столыпинская аграрная реформа, по сути, явилась вторым переделом земли после 1861 г. На этот раз помещичьи земли не затрагивались, а общинные подлежали разделу между крестьянами. В целях преодоления чересполосицы, характерной для общинного землепользования, все пахотные земли, находившиеся в пользовании крестьян, могли быть сведены воедино. Таким образом, создавался отруб, т. е. единый цельный наследственный участок, «отрубленный» от прежних общинных земель. В случае же сведения воедино не только пахотных земель, но и приусадебного участка с домом и хозяйственным двором образовывался хутор, в котором могли проживать несколько выделившихся семей. Хутора и отруба рассматривались как наиболее эффективная форма ведения крестьянского хозяйства.

В результате осуществления столыпинской аграрной реформы из общины выделились 3 млн домохозяев из 15 млн. В первую очередь из общины стремились выйти либо те, кто хотел продать свой земельный участок, надеясь на обустройство в городе, либо те, кто надеялся повысить уровень своей зажиточности. При этом было создано чуть более 1,5 млн отрубных хозяйств и около 300 тыс. хуторов. Главными причинами, сдерживавшими выход из общины, были крестьянское малоземелье и страх оказаться без общинной помощи в случае невзгод и лихолетья (неурожаи, болезни и увечья членов семьи, падеж скота и т. д.).

Почему Столыпин считал эти задачи «вопросами бытия русской державы»?

Документ

Признание неприкосновенности частной собственности и как последствие, отсюда вытекающее, создание мелкой личной земельной собственности (рукоплескания центра и справа), реальное право выхода из общины и разрешение вопросов улучшенного землепользования – вот задачи, осуществление которых правительство считало и считает вопросами бытия русской державы (рукоплескания в центре и справа).

Из речи П. А. Столыпина в Государственной думе 16 ноября 1907 г.Для выхода из крестьянского малоземелья предусматривалось два пути: покупка земли в собственность и переселение из густонаселенных центральных губерний в Сибирь, Казахстан, на Дальний Восток. Крестьянскому банку выделялись крупные денежные средства, предназначенные для скупки помещичьих земель с их последующей продажей домохозяевам и общинам в кредит. Но если общины должны были значительную часть денег вносить наличными, то крестьянину-отрубнику достаточно было уплатить лишь 5 % от стоимости земли. В общей сложности с 1906 по 1914 г. крестьянами было приобретено в личную собственность 7,2 млн десятин земли. Это было самое значительное перераспределение земельной собственности после 1861 г. Число дворянских владений за 10 лет, с 1905 по 1915 г., снизилось примерно в 3 раза.

Развивалось переселенческое движение. Более 3 млн крестьян переселились с 1906 по 1916 г. в азиатскую часть России. Государство частично оплачивало переезд и бесплатно выделяло им казенные земли. Однако, несмотря на ссуды, не все переселенцы смогли наладить хозяйство в суровых сибирских условиях, где нужно было превращать лесные угодья в пахотные. Одни возвращались назад, в родные места, другие бросали дарованную землю и переходили на положение наемных рабочих или сельскохозяйственных батраков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: