Всеволод Плошкин - Безопасность жизнедеятельности. Часть 2

- Название:Безопасность жизнедеятельности. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Директмедиа

- Год:2015

- Город:М.-Берлин

- ISBN:978-5-4475-3695-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Плошкин - Безопасность жизнедеятельности. Часть 2 краткое содержание

Безопасность жизнедеятельности. Часть 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Говоря о риске как явлении общественной жизни, нельзя не отметить такую разновидность социального риска, как политический риск, под которым понимается неустранимый элемент политического решения любого уровня, заключающийся в выборе определенной линии поведения или действия.

Социальная сфера и политика – это последовательность взаимопересекающихся и конфликтующих решений, что, безусловно, сопряжено с большей или меньшей степенью риска. Принятие решения (изменение позиции в оценке ситуации или в курсе намечаемых и осуществляемых действий, в смене приоритетов и т. п.) всегда осуществляется субъектом политики, чаще всего политическим лидером. А поскольку каждый субъект по-своему оценивает мир и свое место в нем, то в процессе принятия решения важную роль играют его нравственные ценности, мировоззренческие установки, видение социального идеала.

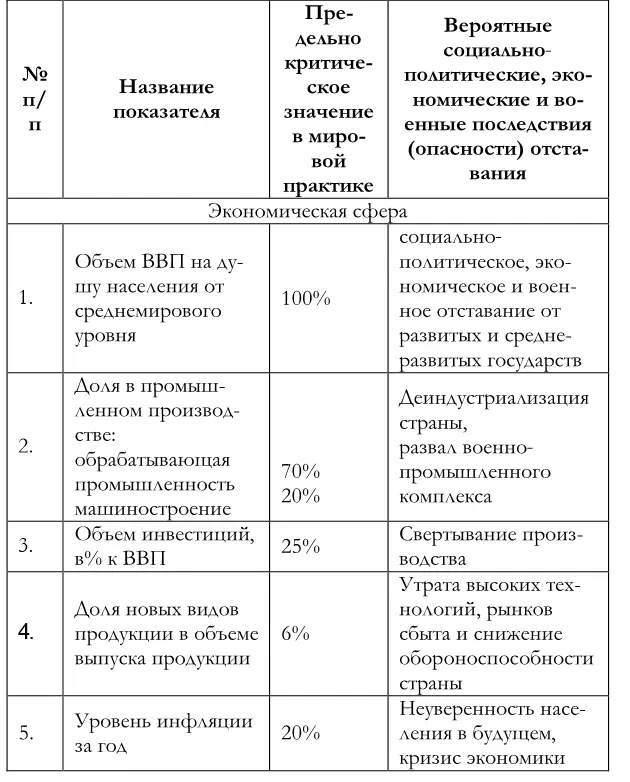

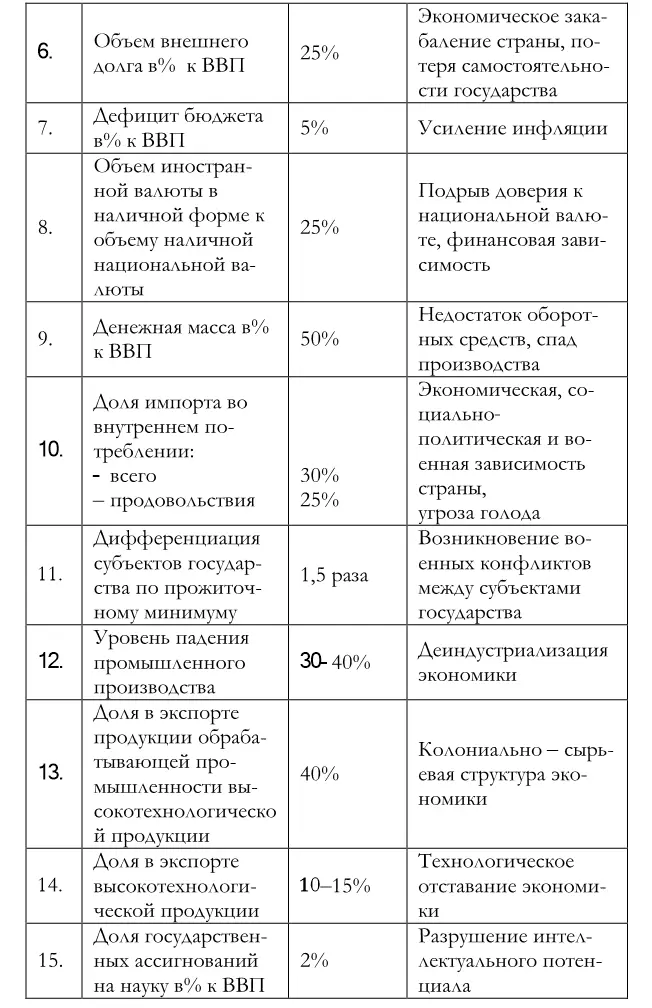

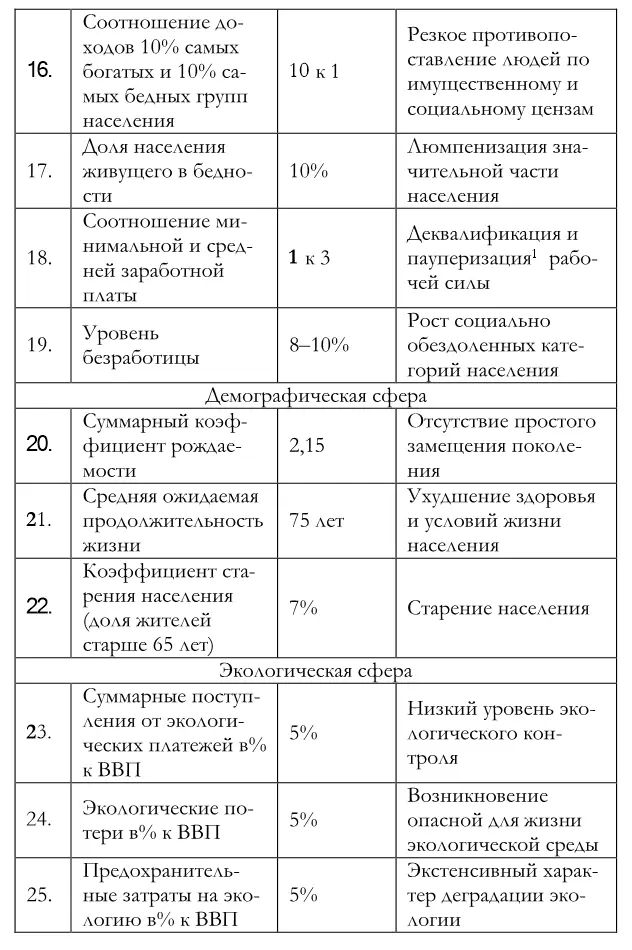

Для измерения рисков в социальной сфере применяется система показателей (индикаторов), с помощью которых можно определить не только количественные, но и качественные пороговые значения риска. Показателями обычно называют события, процессы, сведения, эффекты, позволяющие заблаговременно обнаружить опасности, их характер, источники, направленность, масштабы и возможные сроки наступления. Они, по существу, являются признаками, симптомами, сигналами опасности, их качественными характеристиками.

К числу объективных показателей относятся результаты измерения степени загрязнения окружающей среды, статистическую оценку состояния и тенденций количественных и качественных изменений параметров преступности, девиантного поведения (алкоголизм, наркомания, суицид и т. п.), которые собираются научно- исследовательскими центрами, государственными и общественными учреждениями и организациями.

К субъективным показателям (отражение реальных опасностей и угроз в сознании людей и различных общностей) относятся обобщенные сведения о выступлениях и представлениях индивидов, социальных групп и общества в целом по поводу какой-либо деятельности и ее результатов.

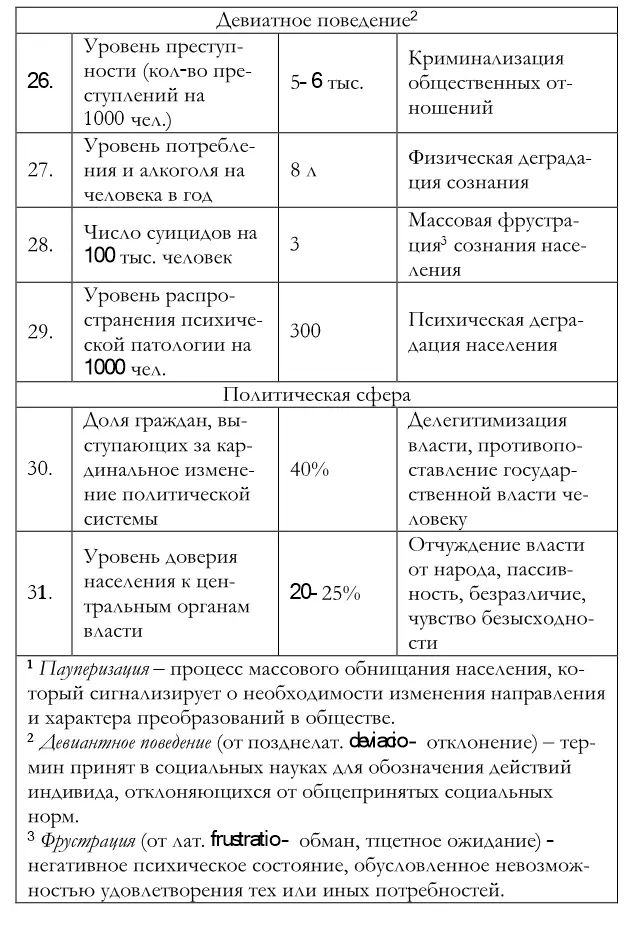

Особое место среди них занимают социологические показатели, позволяющие установить пороговые значения уровней безопасности, а значит, и степень риска при решении той или иной социальной задачи. В таблице 7.2 приведены обобщенные данные предельно критических показателей безопасности государства.

Следует отметить, что объективные и субъективные показатели могут противоречить друг другу из-за ошибок в оценке процессов, дезинформации, дезориентации со стороны соперничающих группировок или государств. В настоящее время ООН определяет страны, где созданы наилучшие условия жизни и оценивает качество, эффективность и безопасность процессов в социальной сфере по ИРЧП.

Таблица 7.2

Предельно критические значения показателей безопасности государства

Управление рисками ЧС социального характера включает в себя как оценку размера конкретного риска, так и оценку того, насколько большим является риск для личности, общества и государства. Поэтому процесс управления рисками ЧС имеет две стороны, которые условно называются количественной (объективной) и качественной (субъективной) оценками.

Количественная (объективная) оценка риска ЧС требует определения «количества» риска на основании имеющихся данных и понимания всей сложности процессов, ситуаций и возможных последствий.

Качественная (субъективная) оценка указанного риска – это оценка риска обществом, т. е. взгляд общества на ту опасность, которая ему грозит и его представления о том, что нужно делать.

На практике управление рисками ЧС социального характера сводится к повышению уровня социальной безопасности, что представляет собой, во-первых, отсутствие опасностей и угроз в пределах некоторого приемлемого для общества риска, во-вторых, достаточную степень его устойчивости к ним, и, в-третьих, способность и готовность защищаться от этих опасностей и угроз, устранять их. В связи с этим для повышения уровня безопасности в социальной сфере необходимо обеспечить:

• совершенствование социальной системы и ее объектов (структур, институтов, организаций, отношений между ними, политики и т. п.);

• подготовку персонала, способного эффективно и целенаправленно работать над решением этой задачи;

• способность и готовность социальных структур и персонала к ликвидации последствий ЧС.

Управление рисками открывает возможности экономических методов управления (страхование, денежные компенсации ущерба, платежи за риск и т. д.).

Многие специалисты считают целесообразным в законодательном порядке ввести квоты за риск.

В настоящее время наиболее эффективным способом управления рисками является моделирование процессов возникновения опасностей и угроз, их развития, перерастания в ЧС и устранения. В настоящее время в связи с широким внедрением в обиход видеотехники, моделирование ЧС возможно по тематике социальных катастроф, которые помогают достаточно обстоятельно разобраться в той или иной критической ситуации, отображаемой на экране.

Однако нужно учитывать, что авторами видеоматериалов являются, как правило, профессиональные репортеры, не всегда свободные от симпатий и антипатий, и что модель – всегда лишь упрощенная копия каких-либо свойств оригинала, и важно не перешагнуть допустимые пределы таких упрощений.

7.7. Массовые беспорядки

В процессе своей жизнедеятельности человек нередко сталкивается с различными формами социальной напряженности, которые порой перерастают в экстремальные ситуации, приобретающие характер массовых беспорядков , связанные, как правило, с возможностью образования толпы, во время митингов, демонстраций, спортивных соревнований, шоу-представлений и т. д.

Толпа по своей природе опасна как для ее участников, так и для окружающих, поэтому массовые беспорядки в российском законодательстве относятся к экстремистским действиям и могут стать причиной введения чрезвычайного положения.

Толпа – это не просто скопление людей. Для того чтобы массовое скопление мирных людей превратилось в опасную, агрессивную по своей сути толпу, способную на массовые деструктивные действия, нужны не только внутренние предпосылки (массовые настроения), но и фактор внешнего воздействия (паника, вызванная стихийным бедствием, пожаром, массовое недовольство и пр.). Причины могут быть разные, но важно то, что в какой-то момент масса индивидуальностей превращается в самодовлеющий механизм, подчиняющийся единым законам, где человеку отводится роль «винтика». Подчиненность каждого всем – главный закон толпы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: