А. Тепляков - Артериальная гипертензия: диагностика и лечение

- Название:Артериальная гипертензия: диагностика и лечение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2004

- Город:Кемерово

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Тепляков - Артериальная гипертензия: диагностика и лечение краткое содержание

Артериальная гипертензия: диагностика и лечение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

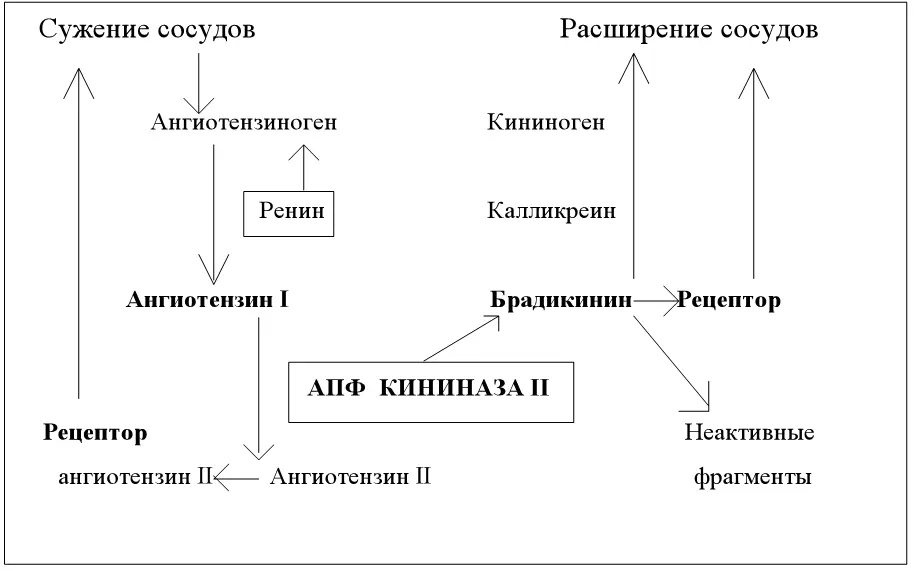

Стимулируя специфические барорецепторы в выносящих артериолах почек, ангиотензин II вызывает генерализованную вазоконстрикцию артериол, способствует высвобождению эндотелиальных сосудистых прессорных субстанций. В коре надпочечников ангиотензин II стимулирует биосинтез и повышенную секрецию альдостерона, вызывая тем самым задержку натрия и воды в организме. Ангиотензин II, активируя промоторы фактора роста, способствует развитию гипертрофии и пролиферации гладкомышечных клеток сосудов и кардиомиоцитов, а через поражение органов-мишеней приводит к развитию сердечно-сосудистых осложнений (гипертрофии левого желудочка, ИБС, инсультов) [рис.1].

Рис. 1. Патогенетическая роль АПФ в развитии АГ.

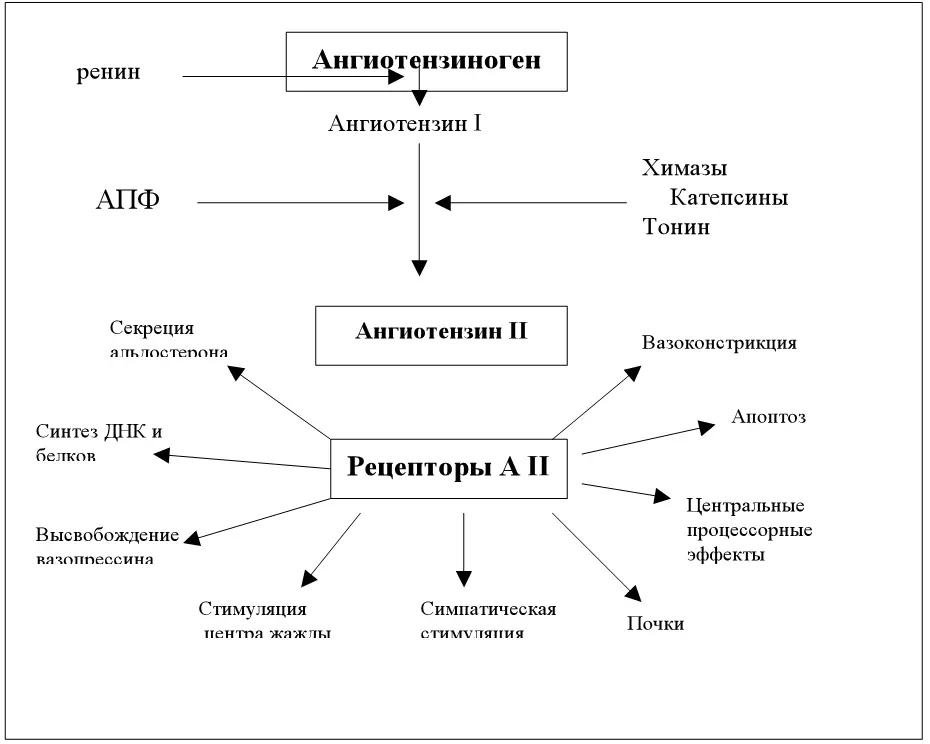

Рис. 2. Значение гуморальных и тканевых факторов РААС в развитии АГ.

В 1986 г. V. Dzau выдвинул гипотезу о двухкомпонентности метаболического звена РААС, состоящей из циркулирующего и локального звеньев, имеющих определенные функциональные различия. Циркулирующее звено РААС, как система «быстрого» реагирования, обеспечивает кратковременный контроль за состоянием сердечно-сосудистого и почечного гомеостаза. Тканевая РААС является системой исключительно длительного регулирования, обеспечивающего тоногенное и/или медленное действие на структуру и функцию органов и тканей (рис.2).

Тканевое звено РААС может провоцировать гиперпродукцию коллагенов и стимулирует гипертрофию миоцитов за счет увеличения синтеза белка и клеточной массы гладкомышечных клеток сосудов. Это имеет большое значение в развитии ремоделирования сердца и сосудов с последующим прогрессированием АГ, гипертонической энцефалопатии и возникновения нарушений мозгового кровообращения.

3 . Эпидемиология и эффективность контроля за АД

В настоящее время АГ стала одним из распространенных заболеваний системы кровообращения. Согласно данным экспертов ВОЗ (1999 г.) повышенные цифры АД регистрируются у 20-40 % взрослого населения экономически развитых стран. В России АГ распространена не меньше. По мнению Г.Г. Арабидзе и соавт. АГ выявляется у каждого четвертого взрослого населения нашей страны. Ежегодно в России выявляется до 500 тыс. новых случаев болезни. Предположительно, на каждом территориальном врачебном участке у 400 человек регистрируется повышенное АД, из них 300 нуждается в постоянном медикаментозном лечении. По обращаемости в поликлинику АГ занимает 2-е место после вирусных заболеваний. Еще чаще АГ регистрируется у жителей села (у 30 % мужчин и 38-41 % женщин). Высокий процент заболеваемости АГ отмечен у рабочих и служащих промышленных предприятий, который в 2-3 раза выше официальной статистики, основанной по обращаемости. Частота АГ существенно увеличивается в пожилом и старческом возрасте – у 40-65 % лиц старше 65 лет.

4 . Осложнения, связанные с АГ

Результаты эпидемиологических исследований выявили закономерную и независимую корреляцию между уровнем систолического, диастолического АД и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. АГ вносит значительный вклад в развитие хронических форм цереброваскулярной недостаточности, геморрагического и ишемического инсультов. В России ежегодно регистрируются до 400 тыс. первичных инсультов, что в 4 раза больше чем в США и странах Западной Европы, опережая такие «неблагополучные» страны как Китай, Венгрия, Румыния. Даже небольшое повышение АД является серьезным фактором риска мозговых инсультов.

Считают, что ведущей причиной неврологических и психологических расстройств, вплоть до развития деменции, становится не атеросклероз, а АГ. Установлено, что изменения в головном мозге при АГ встречается уже на ранних стадиях болезни и нарастают по мере ее прогрессирования. Сегодня стало очевидным, что без решения проблемы мягкой АГ вообще невозможно решать вопросы и профилактики АГ.

АГ существенно ухудшает работу сердца. Наиболее характерным поражением его считают развитие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ). Сердце поражается у 70 % больных с АГ. Убедительно доказано, что ГЛЖ является ведущим и независимым фактором риска внезапной смерти, инфаркта миокарда, нарушения ритма и сердечной недостаточности. Показано, что у больных с АГ при наличии признаков ГЛЖ риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается в 3-6 раз, от ИБС – в 3-4 раза и мозговых инсультов – в 6 раз, а риск развития застойной сердечной недостаточности увеличивается в 10 раз по сравнению с больными без признаков ГЛЖ, но имеющих подобный уровень АГ.

4.1. Эффективность вторичной профилактики АГ

Основная проблема в лечении АГ заключается в том, что большая часть больных не знает о повышении у них АД, те, кто знает об этом – часто не лечатся, а кто лечится – зачастую получают недостаточную терапию. Особенно это относится к пациентам с начальными проявлениями АГ, нередко клинически мало беспокоящими больных. Исследования показали, что только 42 % мужчин и 66 % женщин знали о том, что у них повышено АД, лечились всего 27 % мужчин и 53 % женщин, а частота эффективного лечения у мужчин не превышала 6%, у женщин – 14 %. Подобное положение отмечается и в первичном звене здравоохранения Кузбасса и г. Кемерово.

Существенным просчетом в терапии АГ считают недостаточно проводимую коррекцию доз препаратов в процессе осуществления длительной вторичной медикаментозной профилактики. Между тем, прием 75 % предписанных врачом доз антигипертензивных препаратов только в 37 % случаев обеспечивает адекватный контроль цифр АД.

Следовательно, диагностика и качество лечения АГ в России и Кузбассе не соответствуют современным требованиям. Большинство пациентов с установленной АГ не принимают лекарства или принимают их в недостаточных дозировках. Отмечается низкая выявляемость больных АГ, низкий процент охвата лечением и крайне низкий процент эффективно леченных больных. Не стал еще нормой для врачей систематический контроль за цифрами АД.

5 . Диагностика артериальной гипертонии

Диагностика и обследование пациентов с АГ проводится в строгой последовательности. Согласно международным критериям ВОЗ/МОГ (1999 г.), АГ определяется как состояние, при котором АДс составляет 140 мм рт. ст. или выше и/или АДд – 90 мм рт.ст. и выше у лиц, которые не получают антигипертензивную терапию.

Точность измерения артериального давления, и, соответственно, правильность установления диагноза и степени АГ зависят от соблюдения правил измерения АД.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: