Александр Поляков - История цивилизации в Древней Руси

- Название:История цивилизации в Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2011

- Город:Оренбург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Поляков - История цивилизации в Древней Руси краткое содержание

История цивилизации в Древней Руси - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

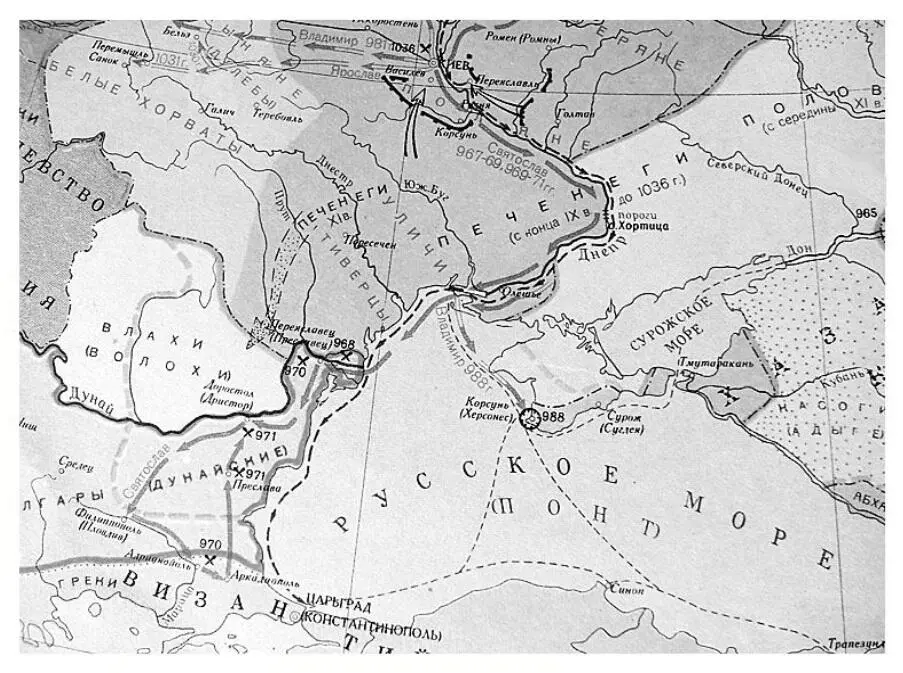

Отношения с печенегами при Владимире Святославиче были стабилизированы благодаря упрочению его власти в Поволжье и на Северном Кавказе, установлению договорных отношений с Булгарией и союзных отношений с Византией, а также благодаря строительству засечной черты к востоку от Киева по рекам Десне, Остеру, Трубежу и Суле.

Рисунок 32 – Походы русских князей в X веке

§ 2 Внешняя политика Киевской Руси в XI веке

Ярослав Мудрый.Внешняя политика в эпоху роста древнерусской цивилизации меняет свой характер. В это время она становится своего рода продолжением внутренней политики. Князья Рюрикова Дома, решая внутрирусские проблемы, прибегают к помощи соседних государств и народов, а затем сами вмешиваются во внутренние дела своих союзников (или бывших союзников). Наиболее тесные отношения Русь имела с западными соседями – Венгриейи Польшей. Развивались связи с арабским Востоком и феодальными государствами Запада: Чехией, Францией, Англией, Германией и Швецией. Сохранялись близкие отношения с Византией. Сложными взаимоотношения были с «диким полем», где Руси противостояли вначале печенеги, а затем половцы. Печенежский вопрос был решён Ярославом Мудрым. В 1036году, собрав новгородско-варяжское войско и присоединив к нему киевлян, Ярослав разбил печенегов на том месте, где стоит киевский храм Софии. Стало ясно, что печенеги, которых византийские дипломаты рассматривали как противовес Руси, не оправдали надежд. Русь одолела печенегов с помощью дипломатии, наступательных войн и продуманной системы обороны. Зато сама Византия оказалась под ударом печенежских орд.

В годы начавшегося упадка Византии после смерти Василия II, когда ее стали теснить норманны и турки (печенеги и сельджуки), отношения с Русью были дружественными. Особую роль в то время играл русский корпус, находившийся на службе у византийских императоров. В 1030 г. мы видим русичей под Алеппо, в числе тех, кто спасает императора Романа III (1028 – 1034) от арабского плена; на следующий год они – в войске Георгия Маниака, овладевшего Эдессой на Евфрате. Корпус служил и императору Михаилу IV (1034 – 1041). Первоначально он стоял во фракийской феме, а потом принимал участие в отвоевании Сицилии у арабов. Когда французские норманны в Италии вновь вышли из повиновения Византии, русский отряд участвовал в кровопролитном сражении с ними 17 марта 1041 г. при Малфи (Оливенте?).

В 1043г. произошел русско-византийский разрыв. Причины конфликта не ясны. Русский поход явился неожиданностью. Греки узнали о нем, когда русичи были уже в Пропонтиде. Походу предшествовали переговоры Руси с Польшей и Германией. Летопись сообщает, что Ярослав отправил со своим сыном новгородским князем Владимиром и воеводой Вышатой Остромиричем большое войско, которое, пройдя на судах вдоль русских владений, собралось на Дунае, где русская дружина хотела ждать битвы. Отсюда (по предложению варягов) оно двинулось на Константинополь. Русичи шли на 400 судах, т. е. имели около 20 тыс. воинов, в число которых входил и норманнский отряд. Византийское правительство поручило катаколону Кекавмену защищать западное побережье, вдоль которого плыл русский флот. Когда этот флот в июле 1043 г. неожиданно вошел в Пропонтиду, русские суда (как и в 941 г.) были частично истреблены огнеметами, частично развеяны бурей. Владимир с остатками флота двинулся в обратный путь, разбив посланную за ним на 14 судах погоню, а воевода Вышата повел 6-тысячный отряд из выброшенных на берег судов. Близ Варны они были взяты в плен войском Кекавмена. Константин велел одних ослепить, другим отрубить правую руку. Но легче было расправиться с пленными, чем враждовать с Русью, которая в эти годы упрочила свои позиции в Восточной Европе (союзами с Польшей, Венгрией, Чехией) и завязала очень опасные для Византии сношения с Германией, Францией и Англией. Сближение Pycи с печенегами ставило под угрозу не только владения Византии в северном Причерноморье, но и ее дунайскую границу. Византия была вынуждена искать соглашения, принимая на себя возмещение ущерба русским купцам и русскому монастырю на Афоне, а также выдачу пленных. Заключенный в 1046 г. договор был скреплен (между 1046 – 1052 гг.) браком Всеволода Ярославича на дочери императора (полагают, что это была Мария). Ярослав не отказался от мысли о полном подчинении русской церкви своей власти и в 1051 г. поставил митрополитом Илариона, который в свою очередь назначил русского епископа в Тмутаракань. Договором было предусмотрено и продолжение службы русского корпуса.

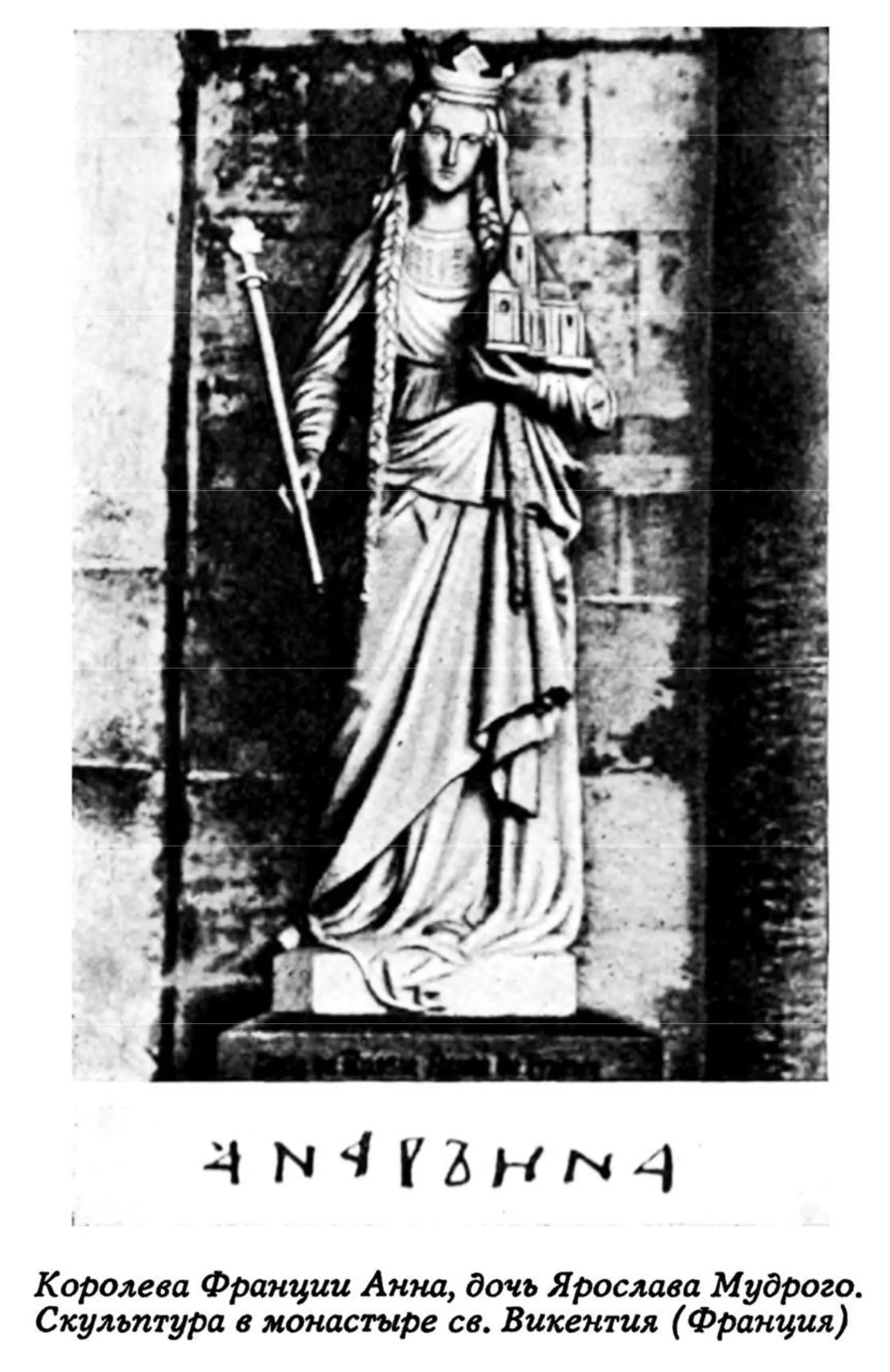

Рисунок 33 – Анна Ярославна. Средневековая скульптура

Русско-французские отношения установились при Ярославе Мудром, когда король Генрих I (1031 – 1060) счел целесообразным просить руки дочери могущественного русского князя. Этот шаг вызван желанием иметь союз с князем, чей наемный отряд помог Византии разбить французских норманнов при Каннах (1019 г.) и при Малфи (1041 г.). Финансовая и моральная поддержка Руси могла пригодиться королю в тяжелой борьбе за единство Франции против феодальной лиги графа Рауля де Крепи. Для Ярослава союз с Францией лежал в русле антивизантийской и антиимперской немецкой политики. С миссией короля на Русь отправились ученый епископ из Мо Готье Савейр, Васцелин де Шалиньяк и Роже Шалонский, а с ними много других знатных лиц. Выехав в начале 1048 г. из Парижа, посольство успешно справилось с поручением короля и вернулось вместе с Анной Ярославной в 1049 г. 19 мая 1051 г. в Реймсе было отпраздновано бракосочетание. Анна Ярославна, став французской королевой, принимала участие в государственных делах: ее подписи сохранились на жалованных грамотах монастырям и аббатствам наряду с подписями сына Филиппа I (1060 – 1106). После смерти мужа Анна удалилась в Сенлис, королевский дворец близ Парижа, откуда как регентша присматривала за молодым королем. Другой ее сын Гуго Великий (граф Крепи) – один из героев первого крестового похода. Сохранилось письмо папы Николая II (1059 – 1061) к Анне Ярославне, в котором он восхваляет благотворительность, набожность и другие присущие ей добродетели. Судьба Анны романтична: ее похитил Рауль II, граф де Крепи и де Валуа, за которого она и вышла вторично замуж (после 4 августа 1060 г.). По жалобе жены Рауля папа Александр II (1061 – 1073) отлучил графа от церкви и объявил брак недействительным. Но супруги этим пренебрегли. По смерти Рауля (1071 г.) Анна вернулась ко двору сына. К сожалению, источники молчат о каких-либо дипломатических связях в последующее время, хотя нумизматика и французский эпос оставляют впечатление, что Русь знали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: