Светлана Завалеева - Цитология и гистология

- Название:Цитология и гистология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Завалеева - Цитология и гистология краткое содержание

Цитология и гистология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При культивировании кусочков тканей или органов in vivo их помещают в специальные небольшие камеры из миллипоровых фильтров и подсаживают в различные участки тела животного (под кожу, в переднюю камеру глаза). Особенность этого метода заключается в том, что жизнедеятельность клеток протекает в условиях целостного организма, с которым они сохраняют связь, и обмен веществ осуществляется через стенку миллипорового фильтра.

Кроме перечисленных методов, достаточно интенсивное развитие получили аутотрансплантация и гетеротрансплантация тканей. Положительные успехи достигнуты в области пересадки клеток островков Лангерганса, синтезирующих инсулин, в поджелудочную железу, а также в области нейротрансплантации – пересадки нейроэндокринных клеток и эмбриональных нейронов из различных структур центральной и периферической нервной системы в аналогичные отделы поврежденного головного мозга (в неокортеке, ядра шва, черную субстанцию), чтобы возместить дефицит нейрогормонов или нейромедиаторов при некоторых неврологических заболеваниях человека. В качестве экспериментальных объектов пока используют животных.

3 Цитология

3.1 Общий план строения клетки

Между клеткой и окружающей ее средой существует хорошо очерченная граница. Эта граница – плазматическая мембрана клетки. Плазматическая мембрана определяет величину клетки, обеспечивает сохранение существующих различий между клеточным содержимым и окружающей средой. Она отвечает за транспорт веществ в клетку и из нее, являясь высокоизбирательным фильтром. Кроме того, воспринимает внешние сигналы и участвует в адгезии, слипании клеток.

Плазматическая мембрана растений кнаружи от себя формирует клеточную оболочку, или стенку, которая представляет, в сущности, наружный остов клетки. Разнообразные функции, которые выполняют плазматическая мембрана и ее вторичные образования, возникающие в результате усложнения структуры, очень важны.

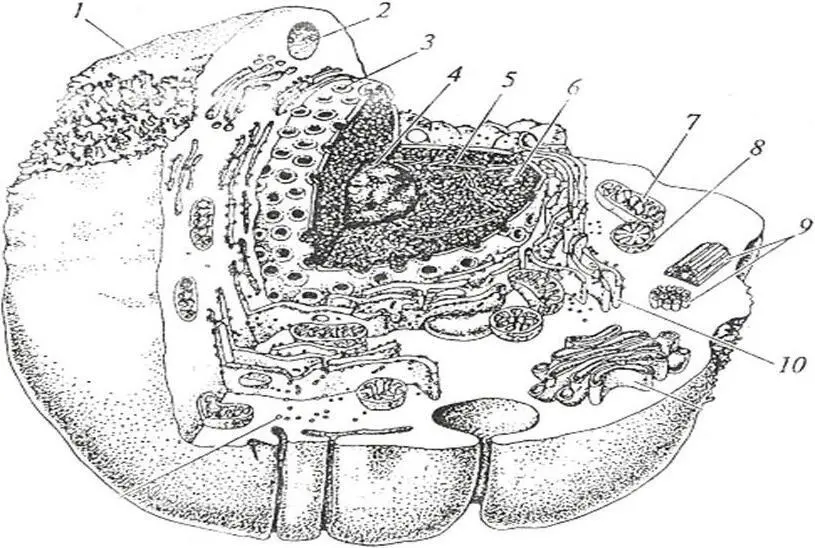

Внутренние клеточные структуры содержат два основных компонента – цитоплазму с включенными в нее органеллами, или органоидами, и клеточное ядро. Цитоплазма эукариотических клеток весьма неоднородна по своему строению. Она содержит систему внутренних мембран, из которых формируются клеточные органеллы. Мембраны образуют лабиринт эндоплазматической сети, или эндоплазматического ретикулума, где синтезируются основные вещества клетки, аппарат Гольджи, лизосомы и пероксисомы, митохондрии и пластиды. Лишь небольшая часть клеточных органелл является немембранной: клеточный центр, рибосомы, микротрубочки и микрофиламенты. Цитоплазму, лишенную всех органелл, называют гиалоплазмой или цитозолем (рисунок 3.1).

1 – клеточная мембрана; 2 – вакуоль; 3 – ядерная мембрана: 4 – ядрышко; 5 – хромосома; 6 – ядро; 7 – митохондрия; 8 – лизосома; 9 – центриоли; 10 – эндоплазматический ретикулум; 11 – аппарат Гольджи; 12 – свободные рибосомы.

Рисунок 3.1 – Общий план строения клетки животных организмов

Сложно организованы ядра эукариотических клеток. Они имеют двуслойную оболочку – кариотеку, образованную мембранами, которая отделяет ядро от цитоплазмы; ядерный сок или кариоплазму, содержащую хроматин и ядрышко.

Клеточные структуры в соответствии с их функциями можно разделить на три типа:

1) поверхностный аппарат клетки, включающий плазматическую мембрану и ее производные;

2) метаболический аппарат (цитоплазма и ее органоиды);

3) наследственный или ядерный аппарат клетки.

3.2 Поверхностный аппарат клетки

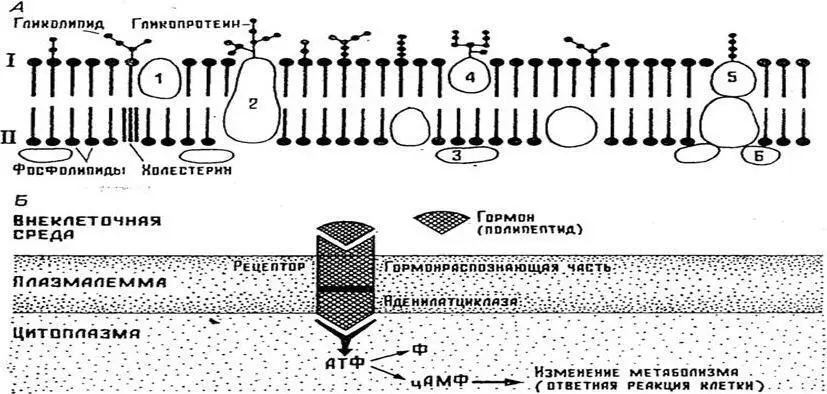

Поверхностный аппарат клетки имеет сложное строение. В основе его лежит плазматическая мембрана, с которой снаружи связан надмембранный комплекс – гликокаликс, а изнутри – опорно-сократительный аппарат гиалоплазмы. Плазмолемма (plasmolemma), или внешняя клеточная мембрана, – самая толстая из цитомембран: её толщина 10 нм. Плазмолемма состоит из билипидного слоя, встроенных в него белковых молекул и гликокаликса (рисунок 3.2).

А – строение; Б – участие в рецепции: I надмембранный слой (гликокаликс); II – липопротеиновая мембрана; 1 – 6 – белки.

Рисунок 3.2 – Плазмалемма

Лежащий в основе плазмолеммы билипидный слой образуют полярные молекулы фосфолипидов (с гидрофильной головкой и гидрофобными хвостиками), а также молекулы холестерина. Билипидный слой асимметричен, почти все гликолипиды сконцентрированы в наружном монослое, в котором, кроме того, сосредоточены высокомолекулярные, более насыщенные жирные кислоты, в отличие от внутреннего слоя, в состав которого входят ненасыщенные жирные кислоты. Внутренняя сторона мембраны по отношению к наружной заряжена более отрицательно. В билипидном слое находятся различные белки: интегральные, полуинтегральные и субповерхностные. Белки обеспечивают такие функции клетки как рецепцию, регулируемый транспорт, структурную организацию процессов метаболизма и др. Интегральные белковые молекулы, прочно ассоциированные липидами, нельзя выделить из мембран, не разрушив последних, в отличие от легкоэстрагируемых периферических белков, расположенных вне билипидного слоя, но либо ковалентно связанных непосредственно с липидами, либо через олигосахарид – с фосфатидилинозитолом наружного монослоя. Интегральные белки могут быть соединены с многочисленными углеводными остатками и, по существу являться гликопротеинами. От консистенции билипидного слоя во многом зависит активность мембраны.

Снаружи плазмолемму покрывает гликокаликс (glycocalix) – слой полисахаридов, в котором находятся разветвленные молекулы олигосахаридов, гликолипидов и гликопротеинов, многие из которых выступают из мембраны в виде «антенн-рецепторов». Благодаря им, клетка способна ориентироваться в окружающей среде, распознавая себе подобных, участвовать в образовании ткани, воспринимать различные раздражения (звуковые, химические, температурные, механические и другие).

Среди белковых молекул плазмолеммы встречаются структурные, транспортные белки – переносчики тех или иных веществ, белки, образующие поры, или гидрофильные каналы и ферменты. Белки – переносчики электронов. Состав гликолипидов гликокаликса выделяют класс ганглиозидов, участвующих в работе химических синапсов нервных клеток. Гликолипидам принадлежит важнейшая роль в рецепторной функции мембраны. Состав гликолипидов меняется в малигнизированных клетках (клетках злокачественной опухоли). Гликолипиды эритроцитов определяют группу крови.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: