Елена Чиркова - Эволюционно-функциональная морфология животных

- Название:Эволюционно-функциональная морфология животных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2007

- Город:Оренбург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Чиркова - Эволюционно-функциональная морфология животных краткое содержание

Эволюционно-функциональная морфология животных - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Затылочный отдел прикрывает головной мозг сзади, в нем имеется большое затылочное отверстие, через которое проходит спинной мозг. Под ним располагается затылочный мыщелок, который смыкается с первым позвонком.

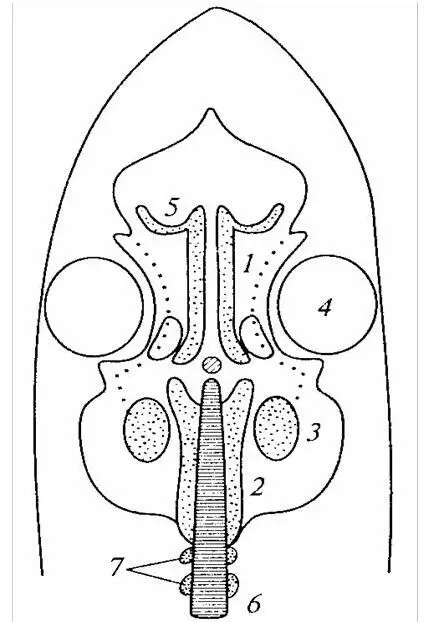

Слуховой отдел соответствует вросшим в стенку черепа слуховым капсулам, окружающим внутреннее ухо. Спереди от затылочного отдела мозговая коробка расширяется, образуя слуховые капсулы , окружающие мешочки и каналы внутреннего уха. Затем спереди мозговая коробка сужается, образуя глазничные впадины: в них расположены глазные яблоки и их мускулатура. Здесь, в дне мозговой коробки, имеется срединное углубление, к которому прилегает гипофиз.

1 – трабекулы; 2 – парахордалии; 3 – слуховая капсула; 4 – глазница; 5 – обонятельная капсула; 6 – хорда; 7 – закладка.

Рисунок 11 – Расположение хрящевых закладок мозгового черепа акулы

Обонятельный отдел находится в передней части черепа и представляет собой парные обонятельные капсулы, выстланные с внутренней поверхности обонятельным эпителием. Снизу черепную коробку подстилает дно черепа, а сверху она закрыта хрящевой крышей с небольшим отверстием – фонтанелью. Заканчивается мозговой череп спереди рылом – рострумом, состоящим из трех хрящей (рисунок 13).

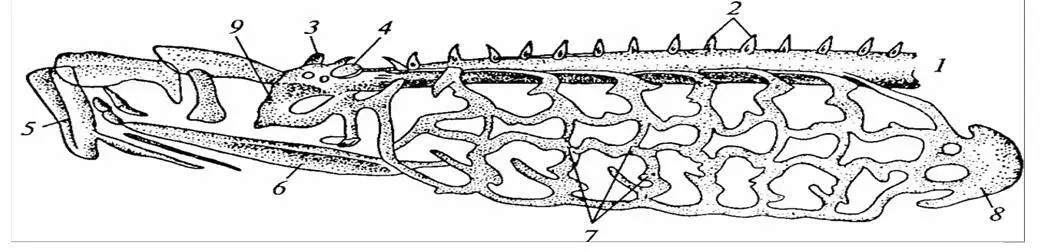

1 – хорда; 2 – зачатки верхних дуг позвонков; 3 – обонятельная капсула; 4 – слуховая капсула; 5 – скелет присасывательной воронки; 6 – подъязычный хрящ; 7 – жаберные дужки; 8 – околосердечный хрящ; 9 – подъязычная дуга.

Рисунок 12 – Череп и скелет жаберного аппарата миноги

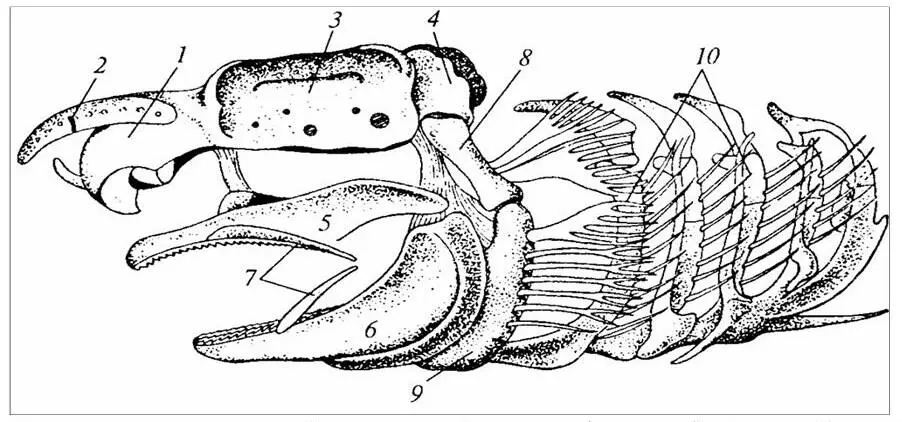

1 – носовая капсула; 2 – носовой вырост (рострум); 3 – орбита; 4 – затылочная капсула; 5 – нёбноквалратный хрящ (верхняя челюсть); 6 – меккелев хрящ (нижняя челюсть); 7 – губные хрящи; 8 – подвесок (гиомандибуляре); 9 – гиоид; 10 – жаберные дуги.

Рисунок 13 – Череп акулы

В мозговой коробке имеются многочисленные отверстия, через которые проходят черепные нервы и кровеносные сосуды. В срединное углубление крыши мозговой коробки открываются каналы из полостей внутреннего уха. Снизу в области коробки располагаются отверстия для сонных артерий, снабжающих кровью мозг, а сбоку другие отверстия для артериальных и венозных сосудов. Через хордальный канал в дне мозговой коробки у взрослых акул и зародышей других рыб вперед до гипофиза тянется хорда.

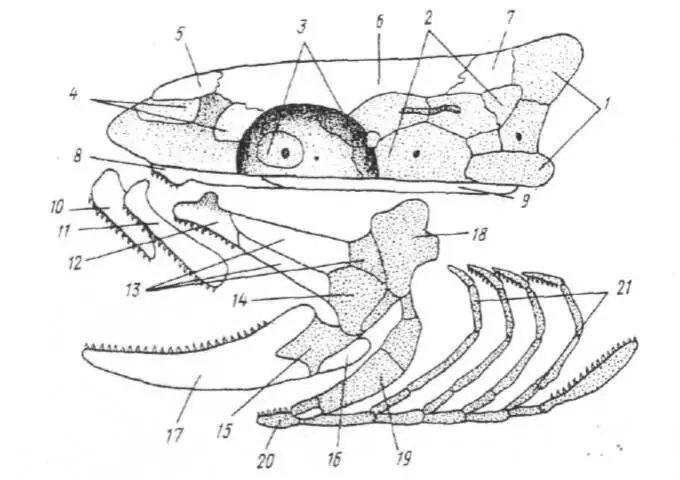

Мозговой череп костных рыб слагается из костей разного происхождения. Одни – хондральные – замещают хрящ в первичном хрящевом черепе, другие – покровные, формируются в соединительнотканном слое кожи. Исторически покровный костный скелет считают первичным. У костных рыб осевой череп частично или (у костистых) полностью окостеневает. Группы окостенений соответствуют отделам черепа хрящевых рыб: в затылочной области образуются затылочные кости, в слуховой – ушные, в стенках глазницы – клиновидные, в области обонятельных капсул – обонятельные кости. В крыше черепа располагаются парные носовые, лобные и теменные кости вторичного происхождения. Дно черепа представлено также вторичными костями: непарными сошником и парасфеноидом. Костный череп более легок и прочен (рисунок 14).

У современных амфибий заметна тенденция к относительному расширению и уплощению мозговой коробки и редукции ее окостенений. Мозговой череп амфибий значительной части остается хрящевым, что обусловлено слабым развитием как хондральных, так и накладных окостенений.

Осевой череп: 1 – затылочные кости, 2 – ушные, 3 – клиновидные, 4 обонятельные, 5 – носовые, 6 – лобные, 7 – теменные, 8 – сошник, 9 – парасфеноид; висцеральный череп: 10 – предчелюстные кости, 11 – верхнечелюстные, 12 – небные, 13 – крыловидные, 14 – квадратная, 15 – сочленовная, 16 – угловая, 17 – зубная, 18 – подвесок, 19 – гиоид, 20 – копула, 21 – жаберные дуги.

Рисунок 14 – Череп костистой рыбы (схема)

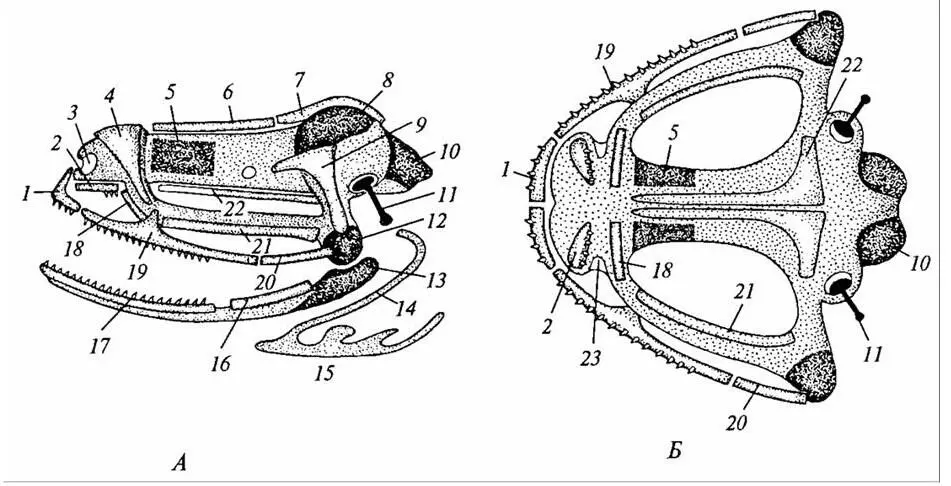

У современных амфибий в сравнении с ранними тетраподами сильнее выражена редукция крыши черепа. В широком и плоском черепе современных бесхвостых и хвостатых амфибий сохранилась лишь малая доля покровной крыши предковых форм (рисунок 15).

В мозговой коробке амфибий развиваются следующие хондральные кости. В затылочной области есть две боковые затылочные кости. На них заметны два затылочных мыщелка. Места, соответствующие основной и верхней затылочным костям рыб, у амфибий остаются хрящевыми. В области слуховой капсулы формируется одна небольшая переднеушная кость, большая часть капсулы остается хрящевой. В передней части глазницы мозговой череп сужается. Здесь у бесхвостых амфибий развивается клинообонятельная кость; у хвостатых эта кость парная. Обонятельная капсула остается хрящевой.

Покровных костей также немного. Крышу черепа составляют теменные и лобные кости, которые у бесхвостых срастаются в лобно-теменные кости. Кпереди от них находятся носовые кости, у безногих они срастаются с предчелюстными костями. По бокам задней части черепа расположены чешуйчатые кости, особенно сильно развитые у безногих. Дно черепа подстилает большой крестообразный парасфеноид, а впереди от него лежат парные сошниковые кости. Снизу на черепе видны отверстия для выхода нервов (зрительного и тройничного). На поверхности крыши слабо заметными желобками проступают трубчатые ходы боковой линии. У древних тетрапод поверхность крыши была структурирована гребнями и ямками, к которым прикреплялась кожа.

1 – межчелюстная кость; 2 – сошник; 3 – носовая полость; 4 – носовая кость; 5 – клинообонятельная (поясок); 6 – лобная; 7 – теменная; 8 – переднеушная; 9 – чешуйчатая; 10 – боковая затылочная; 11 – стремячко; 12 – квадратная; 13 – сочленовная; 14 – гиоид; 15 – подъязычная пластинка; 16 – угловая; 17 – зубная; 18 – нёбная; 19 – верхнечелюстная; 20 – квадратно-скуловая; 21 – крыловидная; 22 – парасфеноид; 23 – хоаны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: