Юлиана Пыхтина - Теория и методика анализа художественного текста: пространственный аспект

- Название:Теория и методика анализа художественного текста: пространственный аспект

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлиана Пыхтина - Теория и методика анализа художественного текста: пространственный аспект краткое содержание

Теория и методика анализа художественного текста: пространственный аспект - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1.2 Анализ художественного произведения в аспекте пространственных характеристик как методическая проблема

Как мы отмечали выше, в литературоведении проблема художественного пространства исследуется достаточно давно и плодотворно, этого нельзя сказать о методике преподавания литературы. Обзор и анализ трудов выдающихся ученых-методистов XIX и ХХ века показал, что из ряда понятий, активно используемых литературоведами при анализе структуры художественного пространства, методисты освоили только категории «пейзаж», «интерьер», «художественная среда», а также «время и место действия».

Сторонник академического направления в преподавании словесности Ф.И. Буслаев (1818-1897) впервые при изучении произведений литературы обратил внимание на такую стилистическую особенность, как живописность. В работе «Общий план и программы обучения языкам и литературе в женских средне учебных заведениях» он указывал на различные функции пейзажа в произведениях русских писателей и советовал учителям-словесникам учесть следующие моменты: «Живописность в поэзии в отличие от изображений собственно в живописи. Объяснить для одной из воспитанниц – на описаниях природы у Тургенева в «Записках охотника», для другой – по роману гр. Льва Толстого «Семейное счастье», для третьей – по стихотворениям Пушкина, для четвертой – графа Алексея Толстого, для пятой – Лермонтова. Вообще описания в поэзии. Их художественные качества, объясненные примерами» [43, c.45]. Известный педагог-словесник В.Я Стоюнин (1826-1888) видел в литературе средство нравственного и эстетического воспитания учащихся. Он писал: «Основной обзор содержания с указанием идеальных и действительных сторон дает возможность сделать и правильную эстетическую оценку относительно формы, которая в истинном поэтическом произведении всегда зависит от содержания. Таким образом, здесь соединяется и развитие умственное, и нравственное, и эстетическое, одно другому помогает» [44, c.7]. Как и Ф.И. Буслаев, Стоюнин ставил в центр урока чтение и разбор произведения, но основным методом работы считал не филологический анализ, а аналитическую беседу: «… беседы преподавателя с учащимися не должны выходить из круга литературного разбора, то есть цель их должна заключаться в подробном знакомстве с литературным произведением: какие мысли и как изложены в нем, каких сторон жизни касается автор и как к ним относится, какие характеры развивает и какую видит связь их с действительностью [там же, c.8]. В своих пособиях «Руководство для теоретического изучения литературы по лучшим образцам русским и иностранным» и «О преподавании русской литературы» он дал интересные образцы разбора произведений, в том числе обращался и к анализу места и времени действия. Например, при сопоставительном анализе «Скупого рыцаря» А.С. Пушкина и образа Плюшкина из «Мертвых душ» Н.В. Гоголя методист отмечал: «Время и место развивают в человеке известные понятия, взгляды, обычаи, словом, все то, что мы называем национальною стороною жизни. … Так как время и место дают человеку известную обстановку, независимо от его воли, то и страсти его могут проявляться во внешности только сообразно с этою обстановкою, хотя в душе-то они развиваются у всех людей по одним и тем же законам» [45, c.84]. Как видим, Стоюнин связывал место и время действия с характером персонажей. Часто при анализе художественных произведений методист обращает внимание учащихся на роль и функции пейзажа, указывает на связь описаний природы, местности с темой и идеей произведения. Например, разбирая стихотворения Батюшкова «На развалинах замка в Швеции», он задает такие вопросы: «– Какие отличительные черты первой картины, и какое впечатление производит она? – Как поэт определяет местность, где он находится? – В каких словах выражается связь этой картины с последующим описанием? – В чем заключается смысл всего стихотворения?»

[там же, c.98]. К пространственным характеристикам он прибегает также при сопоставительном анализе леса в произведениях Аксакова и стихотворении Кольцова «Лес», моря в стихотворениях «Море» Жуковского и «К морю» Пушкина и т. д.

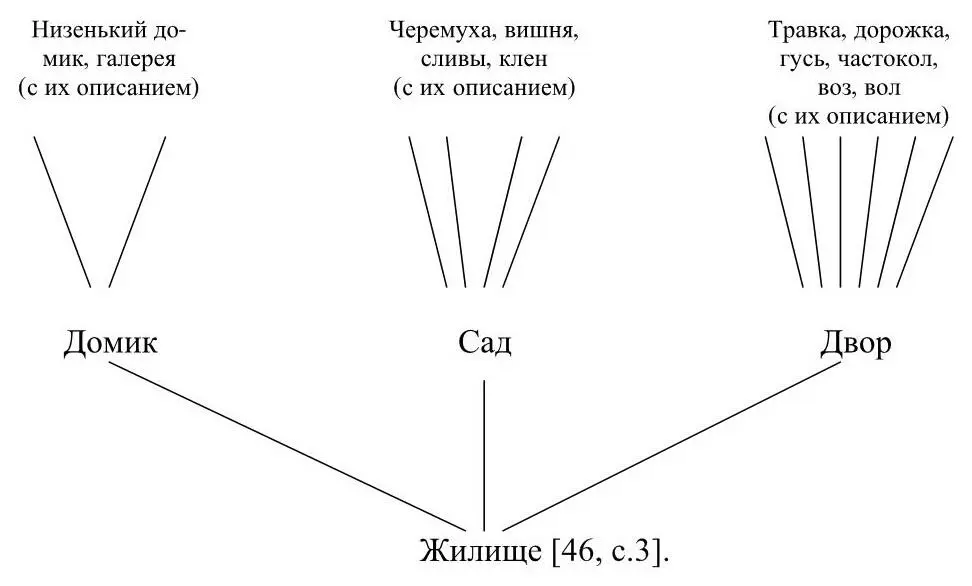

Впервые в методике преподавания литературы к рассмотрению важнейших пространственных образов, таких, как дом, сад, двор, город, деревня, степь, обратился В.И. Водовозов (1825-1886). Наиболее удачно, на наш взгляд, в пространственном аспекте анализируются им «Старосветские помещики» Н.В. Гоголя и «Бежин луг» И.С. Тургенева (работа «Словесность в образцах и разборах», 1868). Так, при разборе повести «Старосветские помещики» Водовозов заостряет внимание учащихся на описании жилища Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича, которое состоит из трех частей: дома, сада и двора. Методист отмечает, что подробное рассмотрение каждого из этих образов поможет определить идейный смысл произведения. После обсуждения в классе функциональной значимости пространственных описаний делается вывод в виде рисунка 1.1:

Рисунок 1.1 – Пространственные образы в «Старосветских помещиках» Н.В. Гоголя (автор В.И. Водовозов)

Для закрепления навыков анализа Водовозов предлагает учащимся выполнить следующие классные задания: «Составить план для сочинения «Описание деревенской избы в сравнении с городской квартирой» и самое сочинение. Сюда войдут и принадлежности дома (двор, хлев, огород) для указания главных отличий крестьянской жизни» [там же, c.18]; «Составить план для описания знакомого города или одной из частей его. Указать, какие части тут могут войти в описание, и какие отличительные черты в каждой части»; «Составить план для описания известного базара или гостиного двора. Указать части и подробности. Что тут может быть предметом рассказа или рассуждения?»; «Составить план для описания известной сельской местности: 1) предметы природы; 2) строения; 3) жители. Что тут может быть предметом рассказа и рассуждения?» [там же, c.90].

Разбирая рассказ «Бежин луг» И.С. Тургенева, В.И. Водовозов вводит понятие «точка зрения»: «Наблюдатель избирает по необходимости определенную точку зрения (при которой наблюдает предмет с одной какой-нибудь стороны), или может избрать ее добровольно, имея известную цель ; но при этом он всегда представляет себе не более того , что видит перед глазами. Это внешнее наблюдение (внешнюю точку зрения) надо различать от того представления предмета, какое является вследствие известного душевного состояния наблюдателя, вследствие тех понятий , по которым он объясняет себе то, что видит (т.е. внешнюю точку зрения надо различать от внутренней, умственной, от нашего взгляда на предмет)» [там же, c.71-72].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: