Ольга Мальцева - Юрий Любимов. Режиссерский метод

- Название:Юрий Любимов. Режиссерский метод

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аудиокнига»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-067080-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Мальцева - Юрий Любимов. Режиссерский метод краткое содержание

2-е издание.

Юрий Любимов. Режиссерский метод - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Монтажный принцип – как видим, у каждого свой – Любимов и Брехт применяют для решения разных художественных задач.

Остросоциальные проблемы, тревожащие обоих, один ставит в эпическом театре, другой – в трагедийном: жанр почти всех спектаклей Любимова – трагедия, причем чаще всего – не социальная, а социально-философская. Даже сами пьесы Брехта Любимов открывает обычным для него способом: художественный мир спектакля строится как целое со сложным содержанием, возникающим в процессе со поставления «голосов», составляющих контрапункт – мотивов, навеянных пьесой и самостоятельно сочиненных режиссером. Такой поэтический мир с его многозначностью – явный антипод предписываемым Брехтом «судебным разбирательствам» с их жесткой определенностью оценок. Например, зонги в спектаклях по пьесам Брехта Любимов монтирует с другими элементами спектакля в качестве «голоса», представляющего одну из равноправных точек зрения, а не в качестве указующего, толкующего или разъясняющего комментария. Причем количество этих голосов и точек зрения множится еще введением стихов и песен других авторов (стихи М. Цветаевой и Б. Слуцкого в «Добром человеке из Сезуана») или игрой двух брехтовских финалов, как в «Жизни Галилея».

«Несовпадение» с Брехтом столь существенно для Любимова, что в одной из поздних постановок оно выявилось почти декларативно. Разумеется, декларация эта была художественной. В «Братьях Карамазовых (Скотопригоньевск)», режиссер смонтировал две хоровые партии. В спектакле звучал зонг Брехта-Вайля из «Трехгрошовой оперы» – «Сначала дайте нам пожрать немного, а уж потом учите честно жить». Сразу вслед за ним слышалось тихое пение евангельских текстов: «Не хлебом единым жив человек…» и «Почему мы смотрим и не видим, почему мы слушаем и не слышим, почему очерствели сердца наши…». Это самоцитата из постановки 1981 года «Трехгрошовой оперы» в Будапеште, но в «Карамазовых» вместо точечного противостояния выстраивался своего рода непрерывный драматический диалог на протяжении всего действия. Ряд реплик был положен на музыку упомянутого зонга Брехта-Вайля. Распевал, например, Федор Павлович, протягивая перевязанный ленточкой пакет: «Ангелу моему, Грушке…». Издевательски вторил ему, также в пении, Митя: «Сам нацарапал, никто не знает, кроме лакея Смердякова». Наконец, на эту мелодию пропевался устрашающий своим натиском хоровой зонг из многократно повторяемых двух слов: «карамазовская сила». Все эти реплики, исполненные на музыку «Трехгрошовой оперы», к тому же, рифмовались с начальным эпизодом. Тем самым эпизодом, в котором Карамазовы, распевая «по-оперному» (музыка Владимира Мартынова), с фиглярской лихостью, «трехгрошово» разыгрывали сцену отцеубийства. Другой ряд высказываний, в том числе легенда о луковке, – исполнялся в духе молитвенных песнопений. «Голоса», музыкально по-разному решенные, не всегда следовали друг за другом. Но их спор на протяжении спектакля постоянно обнаруживался. Так возникали два сквозных содержательно противостоящих мотива, включенных в единое драматическое действие. Как всегда, режиссер представил разные точки зрения. Но предпочтения постановщика отчетливо угадывались: они были “на стороне” тихих, удивительной красоты вокальных партий.

Спектакли «Шарашка» и «Марат-Сад»

Выбранный в конце 1990-х годов литературный материал, казалось, обрекал на постановку сугубо «политических» спектаклей. И они вполне могли бы стать аргументом для тех, кто, по недоразумению, окрестил театр «политическим», к тому же, Любимов в публичных выступлениях, в интервью, на пресс-конференциях рассуждает чаще о сиюминутном, в том числе, о политике, что, видимо, и «путает карты» для многих. Случилось иначе.

В новых постановках разговор, связанный с отношениями человека и власти, общества и власти, режиссер поворачивает так и погружает в такой контекст, что театр снова восходит к более широким и нередко – вечным проблемам человеческого бытия. О последних Любимов говорить всуе не склонен, даже на репетициях не часто можно услышать об этом, но то, что они постоянно занимают и глубоко волнуют его – неизменно проявляется в его произведениях, о чем уже шла речь на наших страницах.

«Шарашка»

В спектакле «Шарашка» (1998), поставленном по главам романа А. Солженицына «В круге первом» (художник – Д. Боровский, композитор – В. Мартынов) сцена заполнена рядами трибун. К ней ведет ковровая дорожка, которой, правда, хватило только на часть зала. Мгновенная трансформация – и этот «демократический» фасад с трибунами для публичных выступлений преобразуется в то, что за ним. А за ним – ряды тюремных нар. По ходу действия такие и обратные метаморфозы происходят постоянно. При этом не все трибуны превращаются в нары. Заключенные и остальные обитатели этого мира говорят, зачастую находясь на трибуне с гербом или около нее. Герб как бы узаконивает эту тюремную демократию. Так же, как гимн в один из моментов действия узаконит раздевание-пытку арестанта. Трибуна, если нужно, может трансформироваться и в камеру-«бокс» – ящик, в котором будет заживо погребен человек.

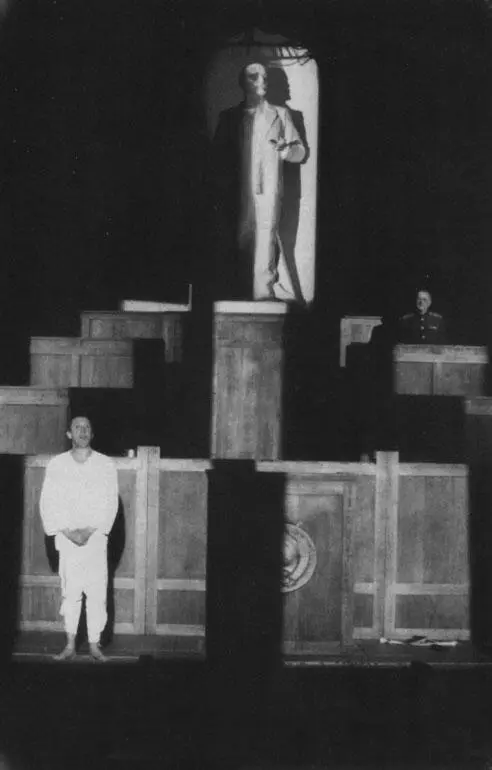

Шарашка. Сцена из спектакля. На переднем плане Прянчиков – В. Золотухин.

Над громоздящимися от авансцены к заднику рядами – трибун или нар – увенчивая все, высится в белой нише белый же памятник Ленину. Его цвет, странность фигуры, половина которой освещена, а другая остается в тени – создают ощущение призрачности. Белизна монумента перекликается с белым цветом одежды зэков, выявляя призрачность и самой жизни последних. Но эта рифма обнаруживает и различие: с одной стороны – жизнь, какая бы она ни была, с другой – окаменелость. В то же время рядом с камнем становится очевидней хрупкость, мгновенность жизни человека и даже многих поколений. И тогда памятник выглядит уже не призраком, не тем, что будто привиделось, а чем-то вековечным. Иногда характер освещения монумента меняется: он уходит во тьму и вновь словно материализуется из нее, или вдруг по нему проскакивают странные световые молнии (отсветы стекла «машины», на которой едет Прянчиков по ночной Москве, а реально: отсветы стекла, которым манипулирует актер Золотухин в роли Прянчикова). В эти моменты в нем проступает что-то адское.

Над первыми рядами зрительного зала нависает помост в виде полукольца. Вместе со сценой он образует круг, по которому прогуливаются заключенные. Но на этом узком помосте, нависшем над залом, как над бездной, на котором так легко оступиться, оказываются и другие персонажи, которых зритель вынужден сопоставить с арестантами. В этот круг, в этот страшный «хоровод» оказываются вовлечены все.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: