Сергей Тарасов - Дефрагментация мозга. Софтостроение изнутри

- Название:Дефрагментация мозга. Софтостроение изнутри

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-496-00606-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Тарасов - Дефрагментация мозга. Софтостроение изнутри краткое содержание

Эта книга для тех, кто давно связан с разработкой программного обеспечения. Или для тех, кто еще думает выбрать программирование своей профессией. Или для тех, кто просто привык думать и размышлять о происходящем в мире информационных технологий.

Не секрет, что основная масса софтостроения сосредоточена в секторе так называемой корпоративной разработки: от комплексных информационных систем предприятия до отдельных приложений. Поэтому немалая часть сюжетов касается именно Enterprise Programming.

Из текста вы вряд ли узнаете, как правильно склеивать многоэтажные постройки из готовых компонентов в гетерогенной среде, проектировать интерфейсы, синхронизировать процессы или писать эффективные запросы к базам данных. Подобные темы будут лишь фоном для рассказа о софтостроительной «кухне». При определенной доле любопытства вы сможете убедиться, что новое – это хорошо забытое старое, узнать, как устроены некоторые сложные системы, когда следует применять разные технологии, почему специалистам в информатике надо особенно тщательно фильтровать поступающую из множества источников информацию, и многое другое, что вы, возможно, еще не знали или уже знаете, но с другой стороны.

В книге мне хотелось показать наш софтостроительный мир разработки корпоративных информационных систем не с парадного фасада описаний программных сред, подходов и технологий, а изнутри. Насколько это получилось – судить читателю.

Дефрагментация мозга. Софтостроение изнутри - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

средства во внутреннюю стандартизацию кодирования, то в обычной ситуации оказывается, что C++, действительно увеличивавший личную продуктивность Страуструпа и его коллег, начинает тормозить производительность большого софтостроительного цеха где-нибудь в жарком субтропическом опенспейсе [40]площадью в гектар. Помимо общих проблем интеграции, на C++ достаточно просто «выстрелить себе в ногу», и человеческий фактор быстро становится ключевым риском проекта.

Если вернуться к вопросу стандартов кодирования на C++, хорошим примером будет разработка программной начинки нового истребителя F-35 [15]. Объем разработанного кода порядка 10 миллионов строк, это даже больше, чем Windows. Следовательно, стандарт вполне пригоден к практическому использованию. Но имеются ли у вас в проекте ресурсы для того, чтобы не только обучить всех программистов 150-страничному своду правил, но и постоянно контролировать его исполнение?

Поэтому появились новые C-подобные языки: сначала Java, а чуть позже и C#. Они резко снизили порог входа за счёт увеличения безопасности программирования, ранее связанной прежде всего с ручным управлением памятью. Среды времени исполнения Java и. NET решили проблему двоичной совместимости и повторного использования компонентов системы, написанных на разных языках для различных аппаратных платформ.

Когда многие технические проблемы были решены, оказалось, что ООП очень требовательно к проектированию, так и оставшемуся сложным и недостаточно формализуемым процессом. Похожая ситуация была в середине XX века в медицине: после изобретения антибиотиков первое место по смертности перешло от инфекционных болезней к сердечно-сосудистым.

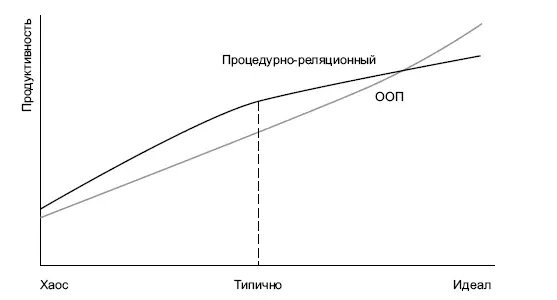

Примерно в то же время в сообществе начались дискуссии, появились первые публикации вроде уже ставшей классической «Почему объектно-ориентированное программирование провалилось?» [41]. Эксперты по ООП в своих книгах стали нехотя писать о том, что технология тем эффективнее, чем более идеален моделируемый ею мир.

Рис. 3.Эмпирическое сравнение производительности процедурно-реляционного и объектно-ориентированного подходов в зависимости от достигнутой степени формализации моделируемого мира

Действительно, вспомним ещё раз Smalltalk. Его концепции выросли из задач построения графического интерфейса пользователя. Взглянув на любой оконный фреймворк, вы увидите искусственный мир, идеальный с точки зрения его авторов. Многоуровневые иерархии классов не воссозданы многолетним трудом классификации объектов окружающего мира, а выращены в виртуальных пробирках лабораторий разработчиков.

Учебники по ООП полны примеров, как легко и красиво решается задачка отображения геометрических фигур на холсте с одним абстрактным предком и виртуальной функцией показа. Но стоит применить такой подход к объектам реального мира, как возникнет необходимость во множественном наследовании от сотни разношёрстных абстрактных заготовок. Объект «книга» в приложении для библиотеки должен обладать свойствами «абстрактного печатного издания», в магазине – «абстрактного товара», в музее – «абстрактного экспоната», в редакции, типографии, в службе доставки… Можете продолжить сами.

Попытки выпутаться из этой ситуации за счёт агрегации приводят к новым дивным мирам, существующим только в воображении разработчиков. Теперь объект «книга» это контейнер для чего-то продающегося, выдаваемого, хранящегося и пылящегося. Необходимо быстро менять контекст: в магазине вкладывать в книгу товар, в библиотеке – печатное издание, в отделе «книга-почтой» – ещё какую-нибудь хреновину. Плодятся новые многоуровневые иерархии, но теперь уже не наследования ( is a ), а вложения ( is a part of ).

Изящнее выглядят интерфейсы. Но если в реальном мире книга, она и в музее – книга, то во вселенной интерфейсов «книга в музее» – неопознанный объект, пока не реализован соответствующий интерфейс «экспонат». Дальше интерфейсы пересекаются, обобщаются, и мы получаем ту же самую иерархию наследования, от которой сбежали. Но теперь это уже иерархия, во-первых, множественная, а во-вторых, состоящая из абстрактных классов без какой-либо реализации вообще (интерфейс, по сути, есть pure abstract class ). Если же мы отказываемся от обобщения интерфейсов, то фактически оказываемся в рамках современных реализаций модульного программирования типа Оберон [42].

Тем не менее все три подхода применимы и могут дать хороший результат при высокой квалификации проектировщиков и наличии проработанных моделей предметной области.

Одна из причин подобных злоключений в том, что концепции, выдвигаемые ООП, на самом деле не являются его особенностями за исключением наследования реализации от обобщённых предков с виртуализацией их функций. И по несчастливому стечению обстоятельств именно наследование реализации является одним из основных механизмов порождения ада наследуемых ошибок, неявных зависимостей и хрупкого дизайна. Все остальные концепты от инкапсуляции и абстракции до полиморфизма имеются в вашем распоряжении без ООП. Полиморфизм с проекциями вместо таблиц наличествует даже в SQL.

Мой субъективный опыт подтверждает, что за исключением фреймворков весьма абстрактного уровня, сделанных «с чистого листа» небольшими группами профессионалов высокого класса, Объектно-Ориентированный Подход на практике в большинстве случаев превращает проект или продукт, переваливший за сотню-другую тысяч строк, в упомянутый Ад Паттернов, который, несмотря на формальную архитектурную правильность и её же функциональную бессмысленность, никто без помощи авторов развивать не может.

С другой стороны, любая неясность в постановке задачи вынуждает разработчиков сосредотачиваться не на её решении, а на архитектуре, позволяющей «без особых затруднений» менять логику приложения и переходить с расчёта зарплаты колхоза на прогноз удоев фермы.

Результат неизменно стабильный…

Особо хочу остановиться на тезисе уменьшения сложности при использовании ООП для создания фреймворков. Современное состояние дел – это платформа. NET с примерно 40 тысячами классов и типов ещё в версии 3.5. Вдумайтесь, вам предлагают для выражения потребностей прикладного программирования язык с 40 тысячами слов, без учёта глаголов и прилагательных, называя такую технологию упрощением.

Александр Сергеевич Пушкин использовал в своем творчестве порядка 24 тысяч слов. Толковый словарь Ожегова содержит около 70 тысяч слов. Среднестатистический русский человек использует в повседневной жизни от 5 до 10 тысяч слов [43], из них только 3 тысячи являются общеупотребительными. Получается, что даже наследник гения Пушкина способен охватить менее половины предлагаемой технологии, при том что её словарь сравним с естественным языком!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: