Компьютерра - Журнал Компьютерра №723

- Название:Журнал Компьютерра №723

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Компьютерра - Журнал Компьютерра №723 краткое содержание

Журнал Компьютерра №723 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рекорд отрицательного теплового расширения до сих пор принадлежал вольфрамату циркония ZrW2O8. Но новый кристалл - гексацианокобальтат серебра Ag3[Co(CN)6] - превысил прежний рекорд в 14 раз. Вдоль одной из осей он сжимается на 12 тысячных процента на каждый градус нагрева, а по двум другим осям расширяется на 14 тысячных процента. Это расширение не рекордное, но тоже примерно на порядок больше, чем у большинства материалов.

Ученые считают, что в первую очередь чудо-кристаллы найдут применение в оптических системах спутников, периодически подвергающихся нагреву солнцем и охлаждению в открытом космосе. Новое вещество позволит избавиться от сложных механических устройств для коррекции оптики. Возможно, этот материал будут использовать и для компенсации теплового расширения полупроводников в чипах. ГА

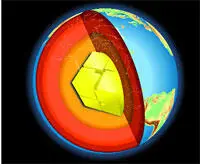

Шведские ученые из Университета Упсалы выдвинули новую гипотезу о структуре земного ядра. Если гипотеза окажется жизнеспособной, это может изменить современные взгляды на тепловую конвекцию внутри земного шара, механизмы формирования магнитного поля планеты и рельефа земной коры.

В соответствии с "классическими" представлениями земной шар имеет "луковичную" структуру (модель Буллена-Джеффриса): внешний слой - земная кора (толщиной 70 км); под нею - внешняя мантия (830 км), ниже - внутренняя мантия (2000 км); и, наконец, ядро, которое состоит из внешнего ядра (2100 км) и внутреннего ядра радиусом 1270 км. Между внутренним и внешним ядрами предполагается наличие переходного слоя толщиной около 100 км. Итого, радиус Земли около 6370 км. Примечательно, что внутреннее ядро, состоящее главным образом из железа, вращается с большей скоростью, чем вся остальная планета. Согласно современным исследованиям, на рельеф земной коры влияют глубинные процессы, происходящие как на границе с внешним ядром, так и внутри ядра. Например, за вулканическую активность ответственны восходящие мантийные струи, так называемые плюмы, которые, возможно, берут начало в области ядра.

Такое строение нашей планеты было установлено на основе анализа сейсмических волн, порождаемых землетрясениями. Известно, что скорость распространения колебаний сильно зависит от среды. Зная скорость и направление распространения колебаний, можно сказать, в каком месте они идут через твердое вещество, а в каком - через жидкое. Этот метод получил название сейсмотомографии.

В последнее время данные о сейсмических колебаниях обрабатывают суперкомпьютеры, которые сыграли важную роль в становлении новой науки - геодинамики, изучающей эволюцию Земли как единого целого и вобравшей в себя многое из накопленного разными разделами геофизики и геохимии.

Несмотря на очевидные успехи, в геодинамике еще огромное количество нерешенных вопросов. Например, экспериментально известно, что сейсмические волны движутся сквозь внутреннее ядро с различной скоростью в зависимости от направления: быстрее в направлении, параллельном оси вращения Земли, и заметно медленнее в направлении, параллельном экватору. Если учесть высокую температуру и давление в центре Земли, то таких различий наблюдаться не должно, так как в этих условиях железо, из которого состоит внутреннее ядро, должно иметь плотнейшую гексагональную кристаллическую упаковку, не дающую анизотропии в свойствах. По утверждению шведов, этот факт пока не нашел объяснения в рамках существующих геодинамических теорий. Предположение о гексагональной упаковке железа в ядре сегодня является общепринятым.

Пытаясь разгадать эту загадку, ученые прибегли к компьютерному моделированию. Одним из методов теории функционала плотности была смоделирована структура решетки из нескольких миллионов атомов железа в условиях существования земного ядра, а затем получена теоретическая модель прохождения волн через виртуальное ядро.

Теория функционала плотности - это одно из квантово-химических приближений, позволяющих моделировать электронную, молекулярную структуры и другие свойства как отдельных молекул (от простейших до белковых), так и кристаллических решеток. По результатам моделирования можно объяснять и прогнозировать свойства вещества. В 1998 году создатель теории функционала плотности Уолтер Кон (Walter Kohn), вместе с Джоном Поплом (John Pople), был удостоен Нобелевской премии по химии "за разработку компьютерных вычислительных методов квантовой химии и за развитие метода функционала плотности".

Оказалось, что экспериментальные наблюдения могут быть объяснены, если допустить, что железо ядра уложено в объемноцентрированную кубическую решетку, а не в гексагональную, как считается сегодня. Объемноцентрированная решетка образована кубами, в вершинах которых находятся атомы железа, и еще один атом железа расположен в центре куба. Эти кубические ячейки расположены так, что диагонали кубов параллельны оси вращения Земли. Такая ориентация и обуславливает различную скорость прохождения сейсмических волн через ядро. По словам одного из исследователей, Бёрье Йохансена (Bцrje Johansson), существование железа в объемноцентрированной форме - пока единственное объяснение наблюдаемой аномалии. Если будут получены окончательные доказательства в пользу другой кристаллической формы вещества ядра, это повлечет пересмотр большей части геодинамической картины Земли, потому что иная кристаллическая форма железа имеет иные теплофизические и магнитные характеристики, а значит, и механизмы теплообмена, зарождения плюмов, поведения магнитного поля могут оказаться другими.

Результаты суперкомпьютерного "путешествия к центру Земли" опубликованы в журнале Science. ЕГ

Любопытный эффект обнаружили теоретики из Массачусетского университета в Амхерсте. Оказывается, две хh2о известные неустойчивости поверхности твердых тел, приводящие к растрескиванию материалов под действием напряжений или к разрыву проводников текущим по ним током, могут эффективно компенсировать друг друга.

Каждый из нас наблюдал причудливую картину трещин, образовавшихся на старых полотнах великих художников или на грязи высохшей лужи. Несмотря на нерегулярность этих разрывов, расстояния между трещинами оказываются приблизительно равными. И подобные "картины" очень часто встречаются в природе, поскольку механизм их образования приблизительно один и тот же.

Возникающие в результате высыхания, тепловых напряжений или других причин растягивающие механические напряжения на поверхности приводят к развитию специфической неустойчивости. Если на поверхности случайно возник бугорок, то мигрирующим по поверхности атомам выгоднее задержаться на его вершине, поскольку там они слабее связаны с остальными атомами и меньше чувствуют растяжение. В результате бугорки начинают расти, а впадины по тем же причинам, наоборот, углубляться до тех пор, пока в них не образуются трещины. Причем характерный размер этих волн из бугров и впадин вполне определен свойствами поверхности и характером растяжения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: