Компьютерра - Журнал Компьютерра №725

- Название:Журнал Компьютерра №725

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Компьютерра - Журнал Компьютерра №725 краткое содержание

Журнал Компьютерра №725 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вместе с тем исследования таких экзотических объектов сталкиваются с трудностями, связанными в первую очередь с большим уровнем помех и малой интенсивностью исследуемого сигнала, поэтому наблюдения, связанные с обнаружением РРЛ при помощи радиотелескопа декаметрового диапазона (каким является УТР-2), длятся от нескольких десятков до сотен часов.

Антенное поле - в данном контексте это действительно поле - участок земли, специально выделенный для размещения антенны телескопа УТР-2, выполненной по принципу антенной решетки.

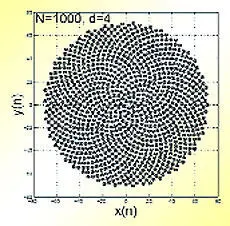

Антенная решетка - так называется совокупность элементов-антенн (или вибраторов, которые могут быть как излучающие, так и работающие на прием сигнала), входящих в единую систему антенны радиотелескопа и расположенных в регулярном порядке. Обычно элементы антенных решеток располагаются в узлах прямоугольной сетки (так называемая "классическая решетка", но последние исследования показали, что более сложное пространственное расположение элементов антенной решетки позволяет достичь существенно лучших характеристик радиотелескопа.

Плечо антенной решетки. Антенна радиотелескопа УТР-2, если не нее посмотреть с высоты птичьего полета, имеет форму буквы "Т". Соответственно, вертикальная и горизонтальная "перекладины" буквы для удобства названы "плечами" антенной решетки.

Линия задержки - очень важный элемент антенного хозяйства любого радиоинтерферометра или радиотелескопа, использующего принцип антенной решетки. Линия задержки, будучи включена в канал прохождения сигнала от элемента антенны до приемника, действительно задерживает его распространение, создавая фазовый сдвиг между сигналами, приходящими с разных элементов решетки. В результате суммирования на входе приемника всех сигналов с различными фазами (обеспечиваемыми линиями задержки) удается реализовать так называемую диаграмму направленности антенной решетки.

Вы говорили, что существует еще методика исследования космического пространства с использованием радиоизлучения далеких объектов в качестве "подсветки"…

- Многие объекты Вселенной не излучают. Их нельзя "видеть" так, как вы "видим" радиогалактики, пульсары… Тем не менее существует способ наблюдения таких объектов (например, солнечного ветра, плазменных и газовых облаков в межзвездном пространстве и пр.), основанный на "просвечивании" их радиоизлучением мощных внешних галактических и даже внегалактических источников.

В такого рода исследованиях УТР-2 активно участвует уже много лет. Так, для исследования солнечного ветра была разработана методика измерения межпланетных мерцаний и рассеяния радиоизлучения далеких компактных источников, которая дала возможность диагностировать турбулентную плазму до расстояний вплоть до орбиты Земли и даже дальше.

Мы обнаружили и исследовали поглощение фонового радиоизлучения в ряде протяженных эмиссионных туманностей (специалисты их называют "области Н II"), что дало возможность определить их угловую структуру и ряд параметров их среды.

Участвует ли УТР-2 в радиоинтерферометрических экспериментах, где удаленные друг от друга радиотелескопы объединяются в одну систему, чтобы значительно повысить разрешающую способность при наблюдениях?

- Вы имеете в виду работы по радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ)? Конечно, такая технология теоретически позволяет достичь углового разрешения до 10–4 угловой секунды - как у гипотетического радиотелескопа с диаметром антенны, приближающимся к диаметру Земли. Максимальное угловое разрешение наземных РСДБ-комплексов ограничено именно диаметром Земли (12 000 км), хотя многие астрофизические задачи требуют разрешения на два порядка выше (до 10–6 угловой секунды), для чего необходимы базы около 100 тысяч километров. Отсюда - объективная необходимость вывода части телескопов РСДБ-комплекса в космос и дальнейшая их работа в синхронной связке с наземными телескопами. Сразу отмечу - это очень непросто сделать и организационно, и чисто технически. Даже для совместной работы недалеко расположенных друг от друга радиотелескопов характерна проблема так называемой потери фазы - невозможность получения удаленными телескопами сигнала с верной фазой из-за фазовых искажений, вносимых ионосферой. При этом РСДБ-система оказывается способной дать информацию о структуре источника лишь на основе измерений амплитуд сигналов с последующим компьютерным моделированием. Очевидной альтернативой является создание полностью космических спутниковых группировок, сочетающих свойства распределенных антенных решеток и радиоинтерферометра со сверхдлинной базой.

Угловое разрешение радиотелескопа определяется диаметром его зеркала, выраженным в длинах волн. Проблема наблюдения структуры радиоисточников небольших угловых размеров была решена благодаря созданию радиоинтерферометра. Простейший радиоинтерферометр состоит из двух антенн, разнесенных на некоторое расстояние друг от друга и соединенных кабелем. Разрешение такого инструмента определяется уже не размерами антенн, а расстоянием между ними - длиной базы.

Сигналы от исследуемого радиоисточника принимаются антеннами, передаются по высокочастотному кабелю и суммируются. Они, двигаясь навстречу друг другу, будут встречаться то в фазе, то в противофазе. В результате вдоль кабеля будут образовываться максимумы и минимумы интенсивности. Чтобы "увидеть" итог интерференции, центр интерференционной картины нужно сдвинуть в центральную точку кабеля, где подключить приемник (регистратор). Для этого в соответствующее плечо интерферометра вводят задержку сигнала. По мере движения наблюдаемого объекта по небесной сфере задержку плавно корректируют и таким образом сохраняют положение интерференционной картины.

На радиоинтерферометре получается не радиоизображение объекта, а одна из пространственных гармоник этого изображения. Для получения радиоизображения объекта необходимо просуммировать все гармоники, полученные радиоинтерферометром с базами разной длины, ориентации и на многих частотах.

Дальнейшим развитием идеи радиоинтерферометрии явился метод радиоинтерферометрии со сверхбольшими базами. В этом случае принятые антеннами сигналы регистрируются на магнитный носитель с привязкой к импульсам атомных эталонов времени. Далее в вычислительном центре численно моделируются процессы суммирования сигналов с учетом фазовых соотношений. Антенны при такой методике не связаны кабелем, и расстояние между ними может быть сделано сколь угодно большим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: