Компьютерра - Журнал «Компьютерра» № 17 от 8 мая 2007 года

- Название:Журнал «Компьютерра» № 17 от 8 мая 2007 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Компьютерра - Журнал «Компьютерра» № 17 от 8 мая 2007 года краткое содержание

Журнал «Компьютерра» № 17 от 8 мая 2007 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

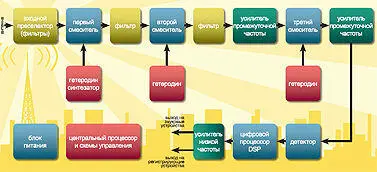

В настоящее время приоритетным параметром в приемнике становится динамический диапазон, характеризующий реакцию на сигналы мощных станций, работающих «рядом» с частотой настройки приемника. Действительно, что толку от высокой чувствительности, если соседняя мощная станция способна полностью заблокировать принимаемый сигнал? Современными средствами получить высокую чувствительность не проблема, вернее сказать, не такая уж сложная проблема. А вот получить большой динамический диапазон – не так просто. Почему? Да потому, что все каскады приемника (особенно на входе) работают в линейном режиме, для передачи сигнала от антенны на выход без искажений…

Теперь несколько слов о других блоках, из которых состоит современный приемник. В них тоже не все так просто. Чем обеспечить селективность при разных видах модуляции? Ответ один – фильтрами. Нам необходимо отфильтровать полезный сигнал и не пропустить побочный, вредный. Хорошие фильтры сложны и дороги. Современный кварцевый фильтр среднего класса стоит около 5 тысяч рублей, а в конструкции хорошего приемника этих фильтров много – но ничего не поделаешь, приходится идти на это. А ведь необходимо еще реализовать функции АРУ (автоматическая регулировка усиления), дистанционного управления, постараться соблюсти все требования эргономики – сложность задач, которые стоят перед разработчиками хорошего радиоприемного устройства, очевидна.

Обратим внимание еще на один важный момент: когда приемник собран "в железе", в нем уже трудно что-нибудь изменить, модернизировать. Ежегодно разрабатываются (и изготавливаются) тысячи приемников для различных применений, среди которых радиосвязь на земле, в воздухе и на море, создаются радиовещательные приемники, приемники сотовых телефонов, наконец радиоприемные устройства для космических объектов (а в космос потом не прыгнешь и не заменишь нужный блок на совершенно новый). Миллионы микросхем, транзисторов, резисторов, конденсаторов, фильтров и т. д. устанавливаются в приемники, которые через какое-то время устареют и станут ненужными. Конечно, скажут мне, это понятно, но что поделать, такова жизнь. И вот тут мы подошли к самому главному, к "изюминке".

Всем известно, что компьютерная техника сейчас достигла таких высот, которые нам и не снились пару десятков лет назад. Машины нынче быстрые, высокопроизводительные. Программные алгоритмы позволили моделировать на компьютерах большинство физических устройств, включая и те, которые в железе непросто было реализовать.

Майкл Фарадей родился 22 сентября 1791 года в пригороде Лондона Ньюингтоне в семье кузнеца. Бедность родителей не позволила ему закончить начальное образование, и в возрасте тринадцати лет его послали для обучения к переплетчику. Работая с книгами, Майкл много читал, особенно интересуясь химией и физикой и стараясь опытами проверить прочитанное. Так формировался искусный экспериментатор, который до конца жизни не знал ни алгебры, ни геометрии.

В 1821 году Фарадей узнает об опытах Эрстеда и Ампера по отклонению магнитной стрелки вблизи провода с током. Уже через несколько месяцев он доказывает существование вокруг проводника кольцевых магнитных силовых линий, то есть фактически формулирует правило буравчика. В его рабочем дневнике появляется запись новой задачи: "Превратить магнетизм в электричество".

Для решения сложнейшей по тем временам задачи потребовалось десять лет беспрерывных экспериментов. Фарадей поставил огромное количество опытов, но постоянно терпел неудачу. Первый успех пришел лишь в 1831 году. В одном из опытов использовался кольцевой сердечник из магнитомягкого железа с двумя изолированными обмотками. Выводы одной из них замыкались проводником, возле которого располагалась магнитная стрелка. В момент подключения к другой обмотке гальванической батареи стрелка отклонялась. В других опытах магнитная стрелка отсутствовала, а концы вторичной обмотки не замыкались, а лишь очень близко располагались, образуя разрыв в доли миллиметра. При замыкании и размыкании ключа, управляющего током в первичной обмотке, в этом малом промежутке проскакивала электрическая искра. Так была открыта электромагнитная индукция.

Однажды после лекции Фарадея в Королевском обществе, где он демонстрировал свои опыты, к нему подошел богатый коммерсант, оказывавший обществу материальную поддержку, и надменно спросил:

– Все, что вы нам здесь показывали, господин Фарадей, действительно красиво. Но теперь скажите мне, для чего годится эта магнитная индукция?!

– А для чего годится только что родившийся ребенок? – ответил рассердившийся Фарадей.

С ноября 1831 года Фарадей начал систематически печатать свои "Экспериментальные исследования по электричеству", составившие тридцать серий (более трех тысяч параграфов). Это великолепный памятник его научному творчеству.

Результаты опытов свидетельствовали о существовании нового вида материи – электромагнитных волн. 12 декабря 1832 года Фарадей сдал на хранение в архив Королевского общества запечатанное письмо, в котором сообщалось, что оно написано с целью закрепления даты открытия в случае его экспериментального подтверждения. Конверт был вскрыт лишь в 1938 году, 106 лет спустя.

Поразительны своей проницательностью основные мысли письма: электрическая индукция распространяется подобно волнам с конечной скоростью, световые явления не отличаются от электрической индукции, для анализа указанных явлений следует использовать теорию колебаний. Эти интуитивные догадки полностью перекликаются с идеями электромагнитной теории, разработанной много позднее Максвеллом и подтвержденной опытами Герца.

Никакие почести не уменьшили природную скромность Фарадея. Он отказался от дворянского звания, президентства в Королевском обществе, от крупных гонораров и даже от государственной пенсии. Следуя воле ученого, на его надгробии в Вестминстерском аббатстве выбито лишь два слова: Майкл Фарадей.

Продолжателем его дела стал другой выдающийся английский физик Джеймс Клерк Максвелл (1831—1879), отличавшийся исключительным математическим талантом и солидной научной подготовкой. В 1855 году он опубликовал свою первую работу "О силовых линиях Фарадея", в которой облек в математическую форму идеи своего предшественника. В 1857 году Максвелл посылает эту статью самому Фарадею, пришедшему от нее в полный восторг и изумление от того, что математика не только не портит, но еще глубже раскрывает его идеи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: