Компьютерра - Журнал «Компьютерра» № 17 от 8 мая 2007 года

- Название:Журнал «Компьютерра» № 17 от 8 мая 2007 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Компьютерра - Журнал «Компьютерра» № 17 от 8 мая 2007 года краткое содержание

Журнал «Компьютерра» № 17 от 8 мая 2007 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

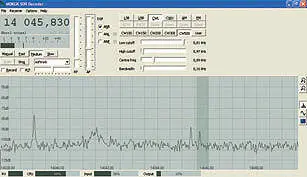

Теперь «поднимаемся» по левому краю интерфейса вверх: ограничитель шумов (регулируемый), выбор задержек или отключение АРУ, включение/отключение входного предусилителя, а также встроенного калиброванного аттенюатора (для увеличения динамического диапазона это очень важно). Конечно, имеют место регуляторы усиления по низкой и высокой частоте. Даже как-то странно об этом говорить, зная, что никакого усилителя высокой частоты и в помине нет – он виртуальный.

В верхней части интерфейса находятся индикаторы частоты приема соответственно для гетеродинов А и В, с точностью отсчета до 1 Гц. Справа – измеритель силы сигнала (и цифровой, и аналоговый), с возможностью точной калибровки.

В середине находится черное окно спектроанализатора (в левой части окна линейка с уровнями сигнала в децибелах). Эту программу можно с большим успехом использовать как хороший анализатор спектра с высоким динамическим диапазоном. Причем уровни сигналов можно отслеживать как по шкале спектроанализатора, так и на встроенном измерителе силы сигнала. Кстати, измеритель можно использовать в роли высокоточного селективного вольтметра. И хотя мы понимаем, что эту программу можно за несколько минут заменить другой и получить приемник с совершенно другими параметрами, я рискнул кратко перечислить органы управления программой, чтобы иметь хоть какое-то представление о ПО и возможностях приемника.

Взглянем на рис. 5. Здесь мы используем встроенную в компьютер звуковую карту (AC’97) и более простую программу (тоже freeware). Это реальный эфир. Полоса обзора несколько больше 10 кГц. Шумы на уровне 100 dB (при использовании внешнего аттенюатора 12 dB). Этот вариант, конечно, хуже, в основном из-за использования не самой лучшей звуковой карты (по отношению сигнал/шум не хватает десятка два децибел), но даже в таком варианте – параметры отличные.

Еще одна важная способность SDR-приемника. То, что мы видим на спектроанализаторе (участок диапазона), мы можем записать на винчестер (кнопочка «Save» в верхней части рисунка)! Можем записывать, насколько хватит памяти, а потом «воспроизвести» файл с помощью этой же программы. При воспроизведении создается полное впечатление, что мы в живом эфире: мы можем настраиваться на разные станции (в пределах того участка диапазона, который записали на винчестер и который был виден на спектроанализаторе), менять полосы пропускания и виды модуляции и т. д. Такого раньше не было, да и трудно было это даже вообразить. Какая-то "машина времени", а не SDR-технология!

Совершенно ясно, что не обязательно применять стандартный РС (это простейший вариант, но даже он дает большие преимущества), можно взять специализированный вычислитель. Есть и такие. Например, отечественная российская фирма «Элвис» недавно выпустила СБИС 1288ХК1Т, «заточенную» под SDR.

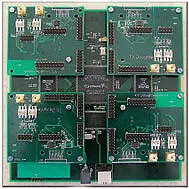

Может показаться, что в статье описаны перспективные разработки. Нет. Та программа (freeware), которую мы только что исследовали, прилагается к серийному трансиверу (радиостанции) SDR с выходной мощностью 100 Вт. Есть и другие серийно выпускаемые конструкции, с применением технологии SDR. На мой взгляд, интересен конструктор одной из зарубежных фирм, состоящий из центральной платы с процессором ALTERA Cyclone, на которую навешиваются (вставляются в разъемы) дополнительные компоненты для приема (или передачи) в различных диапазонах частот от 50 до 2700 МГц (рис. 6). Можно одновременно (!) использовать от четырех приемников до четырех передатчиков, в различных комбинациях.

Прекрасно, скажет читатель, но где же практический "выход", для быта? А он на том же скриншоте (рис. 4). Посмотрите на правый край рисунка: в меню Mode вы увидите кнопочку под названием "DRM". Что это за "гусь"? А это цифровое вещание, работающее уже сейчас, вещание с высококачественным звуком и прочими прибамбасами, которых большинство еще не видело. Жаль, что в журнальной статье нет возможности показать примеры звучания цифровых радиостанций! Достаточно приобрести маленькую коробочку SDR-приемника (вопрос – где?), подключить его к своему компьютеру и… впрочем, можно этого и не делать, а вставить ваш любимый CD в дисковод и наслаждаться музыкой.

Надеюсь, мне удалось порадовать читателей такими приятными перспективами, да что перспективами – реальными вещами. Приятно, когда новые (здесь уместно подчеркнуть – компьютерные!) технологии несут нам что-то, радующее нас и облегчающее нам жизнь.

Изучение свойств электромагнитных волн, практически открытых Герцем, приводило к мысли о возможности их использования для организации беспроволочной связи.

Среди ученых, повторивших опыты Герца, дальше всех продвинулся английский физик Оливер Лодж, создавший в 1893 году весьма удачный индикатор электромагнитных волн, основанный на использовании металлических опилок. Оказалось, что под действием электрических разрядов порошки и опилки резко увеличивают электропроводность, но при этом теряют чувствительность, для восстановления которой трубку нужно встряхивать. Лодж, повторяя и совершенствуя опыты Герца, сконструировал прибор, названный им когерером (сцепителем), который лег в основу первых радиоприемников.

Но Лодж, как и Герц, абсолютно не думал о применении своего прибора для связи без проводов и не пошел дальше лекционных опытов, хотя был в одном шаге от изобретения радио. Лишь тридцать лет спустя после изобретения Александра Попова, в 1925 году, на заседании английского Радиообщества Лодж сознался в своей оплошности и с горечью подтвердил, что считал беспроволочное телеграфирование с помощью электромагнитных волн бредовой мечтой.

Опыты Лоджа, как ранее опыты Герца, повторили все физики мира. Среди них был и преподаватель минного офицерского класса в Кронштадте А. Попов.

Александр Степанович Попов (1859—1906), будучи работником Морского ведомства, хорошо знал о потребности флота в средствах дальней связи, а как физик он был прекрасно осведомлен обо всех достижениях в области использования электромагнитных волн. Попов понимал, что для создания беспроводных средств связи нужно решить две важные технические задачи: увеличить чувствительность когерера и создать устройство, возвращающее когереру чувствительность после приема каждого сигнала.

Решение первой задачи, потребовавшее многочисленных экспериментов, завершилось созданием усовершенствованного когерера в виде трубочки с платиновыми контактными листочками, укрепленными на ее внутренних поверхностях с противоположных концов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: