Компьютерра - Журнал «Компьютерра» № 30 от 21 августа 2007 года

- Название:Журнал «Компьютерра» № 30 от 21 августа 2007 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Компьютерра - Журнал «Компьютерра» № 30 от 21 августа 2007 года краткое содержание

Журнал «Компьютерра» № 30 от 21 августа 2007 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

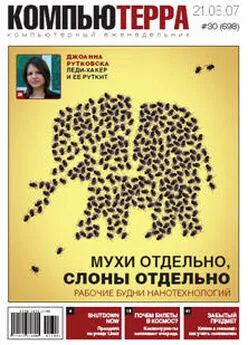

Молибденова синь или серая слизь?

Автор: Леонид Левкович-Маслюк

Цель нашей беседы с химиком из МГУ Евгением Гудилиным – уяснить простую вещь: что приходит в голову специалисту-научнику, когда он слышит слово «нанотехнологии». Подчеркнем – именно действующему ученому или инженеру, а не научному обозревателю, не аналитику рынков хайтека, не писателю-визионеру.

За окном все громче завывает «нано-пурга» [Термин Алексея Шварева] – брэнд «нано» раскручивается во всем мире н-н-нанонарастающими темпами. Чтобы не стать безвольной жертвой «хайпа», очень полезно знать, что понимает под нанотехом практикующий исследователь. Тот, кто с ходу напишет все относящиеся к делу формулы. Тот, кто знает, что и куда подсыпать и подключить, что и как вскипятить или заморозить, чтобы это самое нано где-то там зашевелилось и зажило. Мой 38-летний собеседник, в прошлом году удостоенный звания члена-корреспондента РАН, – инсайдер наноотрасли. Он активно работает (как правило, в содружестве с еще более молодыми коллегами, студентами и аспирантами) над целым рядом задач, связанных с процессами, идущими на нанометровых масштабах. Гудилин много занимается образовательными проблемами, он заместитель по учебной работе декана факультета наук о материалах МГУ, профессор химфака. Серьезно участвует и в работе созданного ФНМ МГУ и Центром Передовых Технологий вебсайта www.nanometer.ru, который быстро стал одним из наиболее вменяемых информационных ресурсов по теме и имеет все шансы превратиться в привлекательную площадку для профессиональных дискуссий.

Мир «нано» сулит нам массу неожиданностей. Одна из них – оказывается, поупражняться в доморощенном нанотехе может каждый. Ну, почти каждый. И для этого не всегда нужны большие деньги. Евгений Гудилин рассказывает об одном из возможных нанопроектов:

– …Многие зарубежные компании, в том числе Samsung и Degussa (крупнейшая химическая и нанотехнологическая компания Германии), развивают направление, связанное с микропечатью всевозможных устройств – гибких дисплеев, сенсоров, радиочастотных антенн-идентификаторов, солнечных батарей, пленочных химических источников тока (трехмерная печать дополняет этот список мембранами и другими керамическими изделиями сложной формы, медицинскими имплантатами и т. д.). Струйный способ печати, другие модификации микропечати универсальны – разработка прототипов и выпуск готовых устройств полностью автоматизированы, – и очень привлекательны по соотношению цена/качество. В России эта технология вполне реализуема: важнейшие компоненты расходных материалов – это нанопорошки и полимеры, а их мы хорошо умеем делать. Фундаментальных и технических проблем здесь много, но понять принцип нетрудно. На днях (разговор был в начале июля. – Л.Л.-М.) наши студенты взяли дешевый струйный принтер, купили пустой картридж, залили туда суспензию, содержащую наночастицы, и теперь пытаются напечатать что-нибудь содержательное. Для начала – хотя бы сделать проводящие дорожки из наночастиц (см. рис. справа). Обычный струйник для этого вполне пригоден, ведь чернила – это особая взвесь частиц размером менее 50 нм. В планах – купить спецпринтер (хотя он стоит уже не полторы тысячи, а полтора-три миллиона рублей, в зависимости от насадок и прочего), чтобы дальше развивать это направление.

Но ведь очень интересно посмотреть, что полезного можно напечатать наночастицами и на простом струйнике! Предлагая эту тему ребятам, я не исключал, что работа над ней может привести даже к созданию компании-стартапа. Вокруг нанотехнологий напущено много тумана, но на самом деле сделать наночастицы сравнительно легко (по крайней мере химикам). Если в автоклаве сильно нагреть воду, она станет хорошим растворителем, пригодным для так называемого гидротермального синтеза, и с его помощью уже делают десятки видов наночастиц. Поэтому можно развивать очень любопытные и недорогие проекты, причем отчасти на "подручных материалах".

Есть и еще более простые способы – вот школьный опыт, который показывает, что наночастицы может получить каждый (правда, далеко не каждый может получить наночастицы с заданными свойствами и детально их исследовать). Есть такое удобрение – парамолибдат аммония. Если вы растворите его в воде, добавите уксуса и бросите туда цинк, то раствор моментально посинеет – образуется молибденова синь, состоящая из наночастиц довольно простого состава на основе гидратированного оксида молибдена. Это пример электрохромного материала: если не добавлять цинк, а прикладывать напряжение, цвет тоже изменится. Поэтому, если наночастицы такого материала нанести на бумагу в виде сеточки, к которой напряжение в несколько вольт подводится дорожками из прозрачного проводника (такие чернила уже делаются, скажем, в Японии и могут быть сделаны и у нас), то при включении тока на бумаге появится нужный текст или картинка, а при выключении поверхность обесцветится от контакта с воздухом. В потенциале это дешевая электронная бумага. Вот вам один вариант развития опытов с "разломанным струйником".

Есть и совсем простой путь – делать чернила для струйника с такими наночастицами, которые бы позволяли "юному нанотехнологу" печатать не очень маленькие, но настоящие работающие электронные схемы по собственным спецификациям. В образовательных целях это было бы очень полезно.

А в Science уже были сообщения о микропечати люминесцентных структур квантовыми точками. Что дальше?..

Дальше, видимо, начинается инновационная экономика – но на эту малоизученную территорию мы сегодня не зайдем. Прежде чем приступить к инвентаризации наноотраслей, нам с читателями нужно сориентироваться в базовых понятиях. "Нанотехнологии, – говорит Евгений Гудилин, – это новый взгляд на давно известные вещи. Любые объекты и материалы можно изучать на разных пространственных масштабах. Кроме макроуровня (объект в целом) и атомарного уровня (определяющие, фундаментальные характеристики вещества), обычно выделяют масштабный уровень «микро» (характерный размер – микроны, то есть тысячные доли миллиметра), который задает так называемые "структурно-чувствительные" свойства материала, зависящие, например, от размера зерен керамики. Большую роль часто играет и субмикронный масштаб «мезо». Что касается «нано», IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, Международный союз чистой и прикладной химии) постановил, что если хотя бы по одному измерению размер объекта меньше 100 нм (0,1 мкм), то мы говорим о наносистеме – это и есть уровень наномасштабов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: