Компьютерра - Журнал «Компьютерра» № 35 от 25 сентября 2007 года

- Название:Журнал «Компьютерра» № 35 от 25 сентября 2007 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Компьютерра - Журнал «Компьютерра» № 35 от 25 сентября 2007 года краткое содержание

Журнал «Компьютерра» № 35 от 25 сентября 2007 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гипотез много, общепринятой – ни одной. Но разнообразие мнений не должно смущать – оно указывает лишь на то, что у науки пока нет удовлетворительного представления об эволюции прямохождения.

Ограничимся бактериями – можно ли в этом случае проследить или искусственно стимулировать появление новых видов?

А.М.: О да, есть масса работ по искусственной эволюции микробов. Их ставят в определенные условия, и прямо на глазах исследователей начинаются эволюционные изменения. Но можно ли получить новый вид? – казуистический вопрос, потому что всегда можно сказать: "А это не новый вид!" Понятие вида не определено с математической строгостью. Тем более у бактерий, где нет четких эндогамных кластеров – групп особей, которые предпочитают скрещиваться только внутри группы (один из важнейших признаков вида у высших организмов). С одной стороны, скрещивание у бактерий устроено проще, чем у позвоночных, – это прямой обмен генами, часто между совсем далекими формами. С другой стороны, есть формы, которые вообще не обмениваются генами, а размножаются как клоны. Так что понятие вида к микробам трудноприложимо.

Кстати, есть важные эксперименты с мутациями бактерий, проясняющие некоторые аспекты возникновения многоклеточности. Берутся бактерии, которые живут в толще воды и плавают поодиночке. Когда они используют весь кислород в этой толще, преимущество получают те, кто всплывет на поверхность. Но у этих бактерий иногда происходит мутация, в результате которой они выделяют порции липкого вещества. Делясь, мутанты остаются склеенными. Важно, что склеившиеся бактерии автоматически всплывают на поверхность – в отличие от одиночных. На поверхности начинают образовываться круглые пятнышки – колонии бактерий, которые имеют доступ к кислороду. Тем самым мутанты получают преимущество, когда в толще кончается кислород. Но на выделение липкой слизи мутанты тратят энергию. Если же в колонии появляется мутант-обманщик, который живет в колонии, она его держит на поверхности, но сам он слизь не выделяет, – то уже он получает эволюционное преимущество. Мутанты-обманщики начинают активно размножаться – до тех пор пока колония не разрушится и все они не потонут. Так процесс и идет.

Колония еще не организм, потому что естественный отбор продолжает действовать на уровне отдельных бактерий. Но эксперименты можно и продолжить. Сначала надо понять, что должно произойти, чтобы решить проблему обманщиков. И так далее, по пути хотя бы к подобию настоящего многоклеточного организма.

А взять всем известный пример эволюции микробов – появление устойчивости к антибиотикам. Прослежено, каким образом она вырабатывается и передается. У микробов, как и в целом в природе, есть приспособления для ускоренной передачи полезных признаков. Представление, что все мутации случайны, что вся эволюция основана только на случайных мутациях, – сильно устарело.

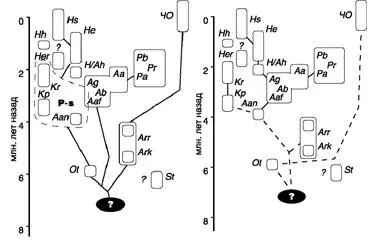

С появлением новых молекулярных методов исследования стали ясны детали истории и биологии некоторых из них. Например, чем питались австралопитеки, зачем-то поменявшие кроны деревьев на трявянистые равнины? Раньше полагали, что австралопитеки были падальщиками, доедали то, что оставляли насытившиеся гиены и саблезубые тигры. По другим версиям, они унаследовали от своих обезьяньих предков растительноядность. Оказалось, что эти гипотезы можно проверить, изучив изотопный состав зубной эмали австралопитеков. Австралопитеки действительно добывали пищу в саваннах, но их диета была чрезвычайно разнообразной: от кореньев и плодов до насекомых и падали. Мясная доля в их рационе со временем возрастала: у самых древних австралопитеков больше изотопов, маркирующих растительные компоненты пищи, а у поздних таковых гораздо меньше. Вероятно, древние гоминиды постепенно учились отгонять хищников от недоеденной добычи. Жившие одновременно с австралопитеками парантропы, видимо, тоже были всеядными (всем другим лакомствам предпочитавшие термитов). Раньше предполагалось, что мощные зубы и челюсти были нужны парантропам для пережевывания жесткой волокнистой пищи – в основном кореньев и плодов. Новые данные об их рационе заставляют пересматривать эту гипотезу: сейчас неясно, зачем парантропам понадобились столь внушительные челюсти и зубы.

По изотопному составу коллагена костей определили и рацион живших после австралопитеков человека умелого и питекантропа. Они были мясоеды, и пищей им служили остатки трапез крупных хищников. В тех случаях, когда на костях травоядных жертв имеются и следы зубов хищников, и следы каменных рубил, – царапины, оставленные каменными орудиями, всегда располагаются поверх зубных отметин. Похоже, что Человек умелый не мог добыть себе мясо охотой и добирался до туши уже после хищника. А питекантропы умели более эффективно отгонять хищников от жертвы – может быть, из-за того, что ростом стали повыше, а может быть, они пользовались для этого огнем. Ведь именно питекантропы стали первыми обитателями Земли, кому покорился Красный цветок.

Пищевые пристрастия потомков питекантропов не изменились: они остались верны мясной диете. Однако уже гейдельбергский человек не удовлетворился презренным занятием падальщика и стал учиться охоте. В его арсенале появилось копье. В Германии, в Шенингене, найдены охотничьи метательные копья возрастом 400 тысяч лет – из стволов елей, без наконечников, заостренные огнем. Центр тяжести у них находится в 1/3 длины от острия – точно как у современных метательных копий.

Неандертальцы и сапиенсы тоже умели пользоваться копьями. Но копья у этих видов были разными. Неандертальцы использовали древко с каменным наконечником для ближнего боя, а у сапиенсов копье с наконечником служило для дальних бросков. Ближний бой с хищником не сулит ничего хорошего, поэтому находят множество костей неандертальцев с характерными повреждениями, полученными в подобных схватках. Такие же повреждения встречаются и у кроманьонцев, но не столь часто. Сапиенсы держались подальше от крупного зверя и убивали его с безопасного расстояния. И неандертальцы, и первые сапиенсы были мясоеды, почти весь их рацион состоял из животной пищи. Сапиенсы, в отличие от неандертальцев, разнообразили свое меню рыбой и моллюсками. Переход к земледелию, разумеется, повлиял на ход эволюции. Ведь это привело к резкому увеличению доли растительной пищи, и человек изменил своей исконной диете.

Неандертальцы и сапиенсы в течение многих тысячелетий обитали на одной территории. Воображение рисует жестокие схватки между агрессивными приземистыми неандертальцами и тощими хитрыми сапиенсами. Но если битвы и случались, то, видимо, не они сыграли главную роль в вымирании неандертальцев. Неандертальцы и сапиенсы были приспособлены к различным климатическим условиям и тяготели к разным ландшафтам. В израильских пещерах Схул и Казеф найдены многочисленные остатки древних людей и их орудий. Ничего удивительного в том, что древние люди жили в пещерах, нет. Удивительно чередование обитателей этих пещер, не раз переходивших "из рук в руки": до 130 тысяч лет назад там жили неандертальцы. Между 130 и 80 тысячами лет – люди современного типа. Выше – опять находятся кости неандертальцев возрастом 65—47 тысяч лет. Еще выше – снова сапиенсы. Очевидно, что первая попытка сапиенсов закрепиться в этом районе закончилась неудачей. В заманчивом жилище вновь поселились неандертальцы. Нет никаких признаков того, что в этой борьбе сапиенсы располагали более совершенной технологией, чем неандертальцы: в этом отношении они были равны. Исследователи предполагают, что свою роль тут сыграли изменения климата: при похолоданиях одерживали верх неандертальцы, при потеплениях – более теплолюбивые сапиенсы. Примерно 75 тысяч лет назад действительно было похолодание, которое могло способствовать «возвращению» неандертальцев и отступлению сапиенсов. Кроме того, известно, что пребывание неандертальцев в этих местах сопровождается более засушливым климатом, а сапиенсов – более влажным. Древние сапиенсы явно предпочитали более комфортный климат, нежели неандертальцы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: