Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 160

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 160

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 160 краткое содержание

Почему Челябинский метеорит привёл к такому количеству пострадавших? И можно ли избежать повторения? Автор: Евгений Золотов

О (не)эффективном управлении, конфликте интересов на разных уровнях иерархии и Невидимой Ноге Автор: Дмитрий Шабанов

Революция делегированных услуг Автор: Сергей Голубицкий

Мистика Дропбокса или как посредственному облаку удается снимать сливки с рынка Автор: Сергей Голубицкий

Что может рассказать шЦфеср от Apple о тонких материях виртуально-финансового бытия Автор: Сергей Голубицкий

Свидетельствует ли скандал с диссертациями о моральном разложении научного сообщества Автор: Дмитрий Вибе

Глоток свободы в последний раз (опыт джейлбрейка evasi0n iPhone 5 и new iPad) Автор: Сергей Голубицкий

Домашняя архитектура: Как в квартирах и гаражах самозарождаются компьютерные системы Автор: Михаил Ваннах

Буревестник Литрес или уроки катабазиса от метафоры с булкой к гражданской войне Автор: Сергей Голубицкий

Поиски Астарота, или Почему космическим кораблям необходимо бороздить просторы Вселенной Автор: Василий Щепетнёв

IT-рынокКак быть с корпоративным консерватизмом, если государство «принуждает» к инновациям Автор: Вадим Сухомлинов, руководитель направления стратегического развития бизнеса Intel в России и странах СНГ

WebKit в «Опере»: какое будущее ждёт независимый браузер Автор: Андрей Письменный

RIOT: «Google для шпионов» от компании Raytheon Автор: Юрий Ильин

Валентин Макаров: Что нужно ИТ-отрасли от государства? Автор: Валентин Макаров Президент НП РУССОФТ

Быть или не быть Microsoft Office для Linux Автор: Максим Плакса

Десять предшественников iPad: планшеты от 1968 до 2000 Автор: Андрей Письменный

ПромзонаДизайнеры шутят: квадратные куриные яйца, рыбы с проушиной под крючок и прочие радости ГМО Автор: Николай Маслухин

Преобразование энергии: концепт термоэлектрического зарядного устройства, работающего от тепла люминесцентных ламп Автор: Николай Маслухин

Футуристический концепт: Airblow 2050 – зонт образца 2050-го года Автор: Николай Маслухин

Самый практичный дизайн: мальчику создали кисть руки при помощи 3D-принтера Автор: Николай Маслухин

Mobile«Сумму» ничего не ждёт, а LTE-конкурс не отменят Автор: Максим Букин

Vertu станет «сенсорником» под Android Автор: Максим Букин

Остаться должен только один: что не поделили Apple, Samsung и Nokia Автор: Олег Парамонов

ТерралабОбзор интерактивного дисплея Wacom Cintiq 24HD touch Автор: Юрий Ильин

ТехнологииДесять способов избавиться от ненужного астероида Автор: Андрей Письменный

Скрытая угроза: почему мы игнорируем метеориты, падение которых может привести к катастрофе Автор: Олег Парамонов

Кто ограбил Volksbank и почему взломщики в кино так жутко не похожи на настоящих? Автор: Евгений Золотов

Когда сотрутся границы между игровыми движками и «серьёзной» анимацией Автор: Юрий Ильин

На пороге пятого поколения вычислительной техники: какие изменения ждут завтрашние ПК Автор: Олег Парамонов

Двигатели для покорения космоса: краткая история смелых проектов и перспективные разработки Автор: Андрей Васильков

В Южной Корее городской электротранспорт получит бесконтактную зарядку Автор: Андрей Васильков

Тише едешь — дальше будешь, или Почему не спешат 3D-принтеры? Автор: Евгений Золотов

Проект Human Brain: попытка смоделировать работу мозга на суперкомпьютере стоимостью в миллиард евро Автор: Андрей Васильков

Батарейка тяжёлая! Как и можно ли вообще отключить главный тормоз высоких технологий? Автор: Евгений Золотов

Анатолий Левенчук о конференции по робототехнике в Сколково Автор: Анатолий Левенчук, президент TechInvestLab.ru

ИнновацииО новом московском интеракториуме и о том, как «примирить» технарей с лириками Автор: Дмитрий Климов, основатель проекта «Флуоресцентный Наноскоп»

Как будет «khren’» по-английски, или Простые проекты Ильи Биллига Автор: Денис Викторов

Провал как топливо успеха: почему китайцы поступают правильно, финансируя лженаучный двигатель? Автор: Евгений Золотов

Система образования США отстала от потребностей новой экономики. Обама объявил «редизайн» Автор: Денис Викторов

Bloomberg присудило России 14-е место среди инновационных стран – справедливо! Автор: Константин Синюшин, директор и со-основатель the Untitled venture company

Студенческие стартапы: а может быть, деньги — не главное? Автор: Денис Викторов

Как стартапу выбрать акселератор? Автор: Артур Баганов, генеральный директор GTI Labs, сооснователь Alliance of Angels

«Дай миллион, дай миллион!» Автор: Дмитрий Калаев, управляющий партнер RedButton Capital

Цифровой журнал «Компьютерра» № 160 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Денис Викторов

Опубликовано12 февраля 2013

Опросы, проводимые российскими рекрутинговыми компаниями, рисуют грустную картину. И дело не только в том, что выпускник столичного вуза хочет получать сразу после студенческой скамьи 50 тысяч рублей, и никак не меньше. Хуже другое. Те, кто вот-вот закончит институт, всё чаще мечтают о кресле чиновника или о работе в крупной (желательно — транснациональной) компании.

Институты развития, бизнес-ангелы, молодежные акселераторы, гранты и даже специальный закон, призванный запустить на полную мощность процесс появления жизнеспособных молодёжных стартапов в стенах высших учебных заведений, — всё это в России уже есть. Вот только реальных (и ИНТЕРЕСНЫХ) проектов всё еще очень немного. И это проблема.

Что делать? Возможно, следует повнимательнее присмотреться к системе жизненных ценностей «поколения большого пальца», или, как его ещё называют, «поколения Y». И чуть-чуть сменить систему лозунгов, призванных направить российскую молодёжь по пути инновационного предпринимательства. В значительной степени вся нынешняя агитация, адресованная молодым инноваторам в России, так или иначе завязана на материальных стимулах. А проще говоря — на деньгах. И возможно, как раз в этом кроется ошибка.

«Посмотрите на Марка Цукерберга, — говорим мы. — Он стал одним из самых богатых людей планеты, потому что ещё в студенческие годы придумал и реализовал то, что впоследствии стало Фейсбуком. Хочешь стать таким же богатым? Запускай стартап!»

Но умного молодого человека не обманешь. Прочитав несколько статей о стартапах и венчурном бизнесе, он узнает: да, пример Цукерберга — это тот самый идеальный случай, когда все факторы успеха рискового проекта (включая расположение звёзд на небе) складываются чрезвычайно удачно. А каков вообще процент успеха? И тут выясняется, что даже у опытных инвесторов, тщательно подбирающих под своё крыло перспективные команды, «выход» не так чтобы уж очень велик. Три проекта проваливаются, три — более или менее шевелятся, три можно отнести к достаточно успешным и лишь один становится «звездой». После чего умный молодой человек спрашивает себя: а зачем мне вообще рисковать и тратить время на стартап, если вероятность большой победы столь невелика? Не лучше ли заранее наладить хорошие отношения с будущим работодателем и после окончания вуза приступить к построению успешной карьеры в крупной компании?

На какие кнопки в таком случае давить? Прочитав сегодня статью, опубликованную в Business Insiderи посвящённую 16 самым ярким студенческим проектам, запущенным в США, я сделал небольшое открытие. По-моему, деньги — вовсе не главный мотив, заставляющий студентов предпринимать первые попытки создать собственный бизнес. Куда важнее стремление сделать мир лучше и принести людям реальную пользу. А коммерческий эффект — приложится, если идея действительно здравая, а практическая реализация удовлетворяет совершенно реальные нужды.

Большинство проектов, представленных авторами статьи в Business Insider, — как раз такие. У каждого из стартапов есть своя миссия. Причём не придуманная, не фальшивая (скрывающая истинную «миссию» — «заработать баблосов»), а НАСТОЯЩАЯ. По-человечески подкупающая.

Вот несколько примеров.

В мире ежегодно организуется и проводится невероятное количество всякого рода мероприятий. Как коммерческих, так и благотворительных. Вот только чем больше событий, тем выше вероятность, что собрать нужное количество участников не получится. Это касается и явки журналистов на пресс-конференции, и участия волонтёров в общественно значимых акциях. И вот две американские студентки из Университета Южной Калифорнии — одна с китайской фамилией, другая с русской — разрабатывают алгоритм, позволяющий купировать проблему и с достаточно высокой точностью предсказывать посещаемость.

Девушки сами признаются, что начинали проект как социальный. И только потом обнаружили мощный потенциал для коммерциализации своей разработки. Молодцы? Да не то слово! Причём особенно приятно, что начали не с «денег». И не с бизнес-плана по их зарабатыванию. Да, это не совсем правильно с точки зрения классики венчурного рынка. Но… может быть, именно поэтому о trueRSVP теперь охотно пишут уважаемые издания, а усилия девушек будут компенсированы и в финансовом эквиваленте?

Люди тратят слишком много времени на подбор подержанного автомобиля, ходят по дилерским центрам, общаются с ленивыми продавцами? Не нужно этого делать! Время слишком дорого. Его можно потратить куда с большей пользой. И Тодд Медема запускает проект AutoRef, который позволяет легко найти подходящую машину и без хлопот приобрести её. В базе данных проекта — уже более трёх миллионов автомобилей от пяти тысяч дилеров. И, похоже, никого не смущает, что идеолог стартапа — студент. Хочет ли он заработать? Без сомнения! Кто же откажется. Но в «голове состава» — попытка облегчить жизнь, сделать её более удобной и комфортной.

Реклама на туалетной бумаге. Глупость? Не ново? Да, не ново. Но уж точно не глупость, решил Брайан Сильвермен из Университета Дьюка. Зачем попусту переводить столь удобный… носитель информации? Это как минимум неэкологично. Итог: у проекта Star Toilet Paper уже 60 клиентов-рекламодателей.

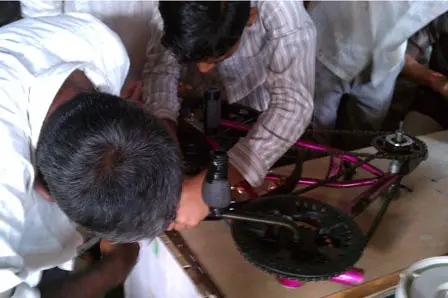

Представляете себе, что значит оказывать медицинскую помощь там, где нет электричества? А ведь в мире имеется ещё очень много мест, где нет ни линий электропередач, ни проводов, ни дизельных генераторов. Зато есть пациент и добравшийся до него всеми правдами и неправдами доктор. Которому может потребоваться, например, воспользоваться центрифугой для проведения оперативной диагностики. И вот Кэролин Ярина из Мичиганского университета решает, что в подобной ситуации решить дело может мускульная сила человека. И строит прототип центрифуги с велосипедным приводом.

Все мы, «обычные люди», как правило, переключаем канал, если на Discovery показывают нищие страны, где нет ни еды, ни нормальной медицины, ни электричества. Нам это портит настроение. И аппетит. Развалившись в кресле напротив огромной «плазмы», мы трескаем за обе щеки сладкие печенья. И на экране должно быть что-то развлекательное. Не напрягающее. Ведь мы достаточно устали на работе! А вот девчонке из Мичигана почему-то не всё равно…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: