Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 165

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 165

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 165 краткое содержание

О прошлом и будущем Бетельгейзе Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня: Продолжение яблочного мастхэва и очередной аудиоквиз Автор: Сергей Голубицкий

Не ходите, дети, в Финляндию музыку играть, а теперь уже — и в Германию (агония исполинского беспредела копирастии) Автор: Сергей Голубицкий

Бросать или не бросать: всегда ли нужно добиваться цели или стоит изучить искусство отступления? Автор: Василий Щепетнёв

Наблюдаемый мир: Почему о редкостном астрономическом событии нам больше всего говорит домашняя цифровая техника Автор: Михаил Ваннах

Голубятня: Прогресс желаний в IT-царстве — почти нирвана, что в железе, что в софте! Автор: Сергей Голубицкий

Триумф первой ночи: историческая победа аспиранта Супапа Киртсаенга над крупнейшим в мире издательством учебной литературы John Wiley & Sons Автор: Сергей Голубицкий

Жабий яд, неудачный опыт хождения в бизнес и сомнение относительно инновационных перспектив университетской науки Автор: Дмитрий Шабанов

IT-рынокРекламные войны: как Google провоцирует пользователей Автор: Андрей Васильков

ПромзонаНа крыше мусороперерабатывающего завода в Копенгагене разместится горнолыжная трасса Автор: Николай Маслухин

Новое поколение домашних роботов: теперь они чистят водостоки, окна и бассейны Автор: Николай Маслухин

Фонарик Flash Communicator транслирует крики о помощи азбукой Морзе Автор: Николай Маслухин

Вторая жизнь заброшенных зданий: музей на месте электростанции и парк развлечений на территории бывшей АЭС Автор: Николай Маслухин

Китайцы открывают сеть супермаркетов дополненной реальности Автор: Николай Маслухин

ТехнологииУ вас никогда не будет летающего автомобиля и путёвки на Марс, но это ничего Автор: Олег Парамонов

Очки Google: остановите киборгов или станьте одним из них Автор: Андрей Васильков

Пар и свисток: Как информационные технологии исправляют смертельно опасные перекосы развития индустриальной эпохи Автор: Михаил Ваннах

Софт завтрашнего дня: как изменились и изменятся программы, которыми мы пользуемся Автор: Андрей Письменный

Карманный знахарь: как быть с мобильными приложениями для быстрой (и неправильной) диагностики? Автор: Евгений Золотов

Генеративный арт: когда художник убирает руки Автор: Юрий Ильин

Тонны электропроводов на свалку, или История создания технологии резонансной передачи энергии Автор: Евгений Балабас

Невидимые иллюзии: cемь доказательств того, что вы не различите спецэффекты в кино и реальность Автор: Олег Парамонов

Ни словом сказать, ни пером описать: что такое хэштег и для чего он понадобился Фейсбуку? Автор: Евгений Золотов

Две операционные системы Google: как подружатся Chrome OS и Android Автор: Андрей Письменный

Кибернокаут для Южной Кореи: кто и как «уронил» банки и ТВ — и выдержит ли Россия такой удар? Автор: Евгений Золотов

Десять перспективных технологий, о которых через несколько лет узнают все Автор: Олег Парамонов

По магнитному хайвею вон, или Почему «Вояджер» никак не улетит из Солнечной системы Автор: Юрий Ильин

Табун иноходцев: десять самых оригинальных и популярных троянов современности Автор: Андрей Васильков

ИнновацииТехнопарки и бизнес-инкубаторы — «сапожники без сапог» Автор: Юлия Роелофсен, управляющий партнер компании Innopraxis Intarnational Ltd

Как найти «правильного» софаундера? Автор: Александр Наследников, основатель проекта gbooking.ru

Почему в России фактически нет инновационных менеджеров? Автор: Алексей Власов, Председатель наблюдательного совета «Национальной гильдии инновационных менеджеров»

Как доказать инвестору, что стартап «выстрелит» именно сегодня Автор: Елена Краузова

Эта камера никогда не разрядится, в любых условиях Автор: Михаил Карпов

Макс Лакмус: «Российский краудфандинг вырастет во что-то очень интересное» Автор: Елена Краузова

Цифровой журнал «Компьютерра» № 165 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Основа самоуправляемого автомобиля Google — лазерный дальномер, установленный на крыше. Он фиксирует подробную трёхмерную картину всего, что его окружает. Затем компьютер сличает её с картой, хранящейся в базе данных, попутно внося поправки с учётом информации, собранной четырьмя радарами, установленными на бамперах и следящими за приближением к препятствиям, камерой, ищущей светофоры, а также GPS и другими датчиками.

Google, похоже, продвинулся дальше всех, но исследования в этой области ведут почти все крупные автопроизводители. В BMW экспериментируют с автономным управлением ещё с 2005 года. В Volvo разрабатывает систему, позволяющую связывать несколько автомобилей в цепочку, автоматически следующую за лидером. В Volksvagen делают бортовой компьютер для автономного управления, который можно устанавливать в обычные машины, а Toyota даже продемонстрировала свои разработки на последней выставке CES.

Сами по себе 3D-сканеры — это не новость. У них есть масса узкоспециальных применений. Их используют на производстве для контроля качества изготовленных деталей. С их помощью создают трёхмерных виртуальных двойников актёров при съёмке фильмов. Компьютерный томограф, применяемый медиками, тоже представляет собой разновидность 3D-сканера.

Тут интересен не столько сам факт существования этой технологии, сколько то, что с ней происходит в данный момент: она дешевеет. А всё потому, что появились доступные 3D-принтеры. Для того чтобы извлечь из них пользу, необходимы трёхмерные модели для печати. Самый простой способ изготовления таких моделей — 3D-сканер.

Недорогим 3D-сканером, в сущности, являлся игровой контроллер Kinect, который разработали в Microsoft для консоли XBox 360. А некоторые методы 3D-сканирования даже не требуют специального устройства, достаточно программы. Например, мобильное приложение 123D Catch, созданное в Autodesk, позволяет скомбинировать в трёхмерную модель серию снимков, сделанных с помощью обычного смартфона.

В начале марта нью-йоркская компания MakerBot Industries, производящая настольные 3D-принтеры, которые можно купить примерно за две тысячи долларов, продемонстрировала на конференции SXSW прототип недорогого 3D-сканера под названием Digitizer.

С помощью Digitizer можно отсканировать существующий предмет, получить трёхмерную модель и тут же отпечатать её на 3D-принтере MakerBot. Возможные применения очевидны: таким способом, к примеру, можно чинить сломавшиеся устройства. Сломалась деталь — скопируй с помощи связки 3D-сканер-3D-принтер целую и поставь её взамен.

Впрочем, о том, какие применения найдут 3D-сканеры, если они станут общедоступны, можно только гадать. Демократизация технологий часто приводит к результатам, о которых их создатели даже не думали. Компьютеры изобретали не для компьютерных игр, а интернет — не для порнографии и мемов с кошками, но вы же видите, что всё закончилось именно ими.

Распознавание речи и общение на естественном языке — это две классические проблемы, над которыми с давних пор бились специалисты по искусственному интеллекту. Кое-что получаться стало лишь несколько лет назад, зато как! Прогресс и в той, и в другой области заметен невооружённым взглядом.

И в iOS, и в Android встроены системы распознавания речи, совсем неплохо справляющиеся с пониманием английского языка (по очевидным причинам разработчики уделяли ему больше всего внимания) и показывающие сносные результаты для нескольких других распространённых в мире языков.

Siri, программа-ассистент, который снабжены современные телефоны Apple, не просто распознаёт речь, но и пытается понять, что именно ей сказали. Разумность Сири, конечно, оставляет желать лучшего. Не составляет труда нащупать ограничения алгоритма, который она использует, однако в данном случае важен сам факт: это едва ли не первый настолько популярный голосовой интерфейс, применяющий и распознавание речи, и обработку запросов на естественном языке. И этим интерфейсом, несмотря на все недостатки, уже пользуются миллионы.

Ещё важнее голосовой интерфейс в электронных очках Google Glass, где он является не вспомогательным, как в iPhone, а главным способом взаимодействия с устройством. От того, насколько понятливым он окажется, зависит удобство и, в конечном счёте, успех Glass.

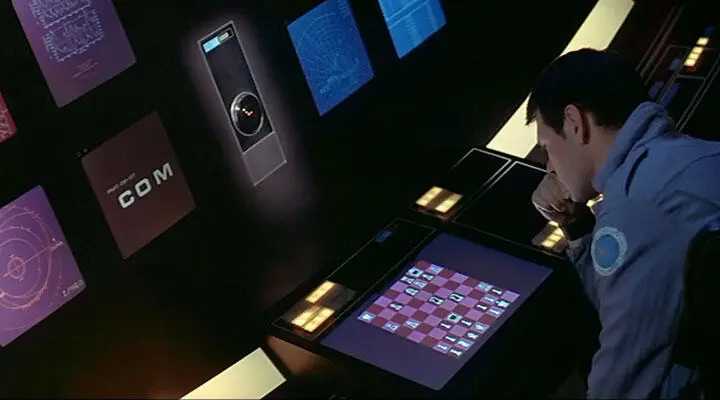

На другом краю спектра находится построенный в IBM суперкомпьютер Watson. Он показывает, чего можно достичь, когда разработчикам не приходится думать об ограничениях мобильных устройств, скорости связи или загрузке дата-центров. Watson состоит из 90 мощных серверов с суммарной производительностью, составляющей 80 терафлопс, и оперативной памятью ёмкостью 18 терабайт.

Обработка запросов на естественном языке — это главная задача Watson. В 2011 году он участвовал в телеигре Jeopardy (американский аналог «Своей игры») и легко одолел своих белковых оппонентов. Более мощная версия Watson, существующая в настоящий момент, будет анализировать медицинские данные и рекомендовать наиболее подходящие методы лечения пациентов.

Путь некоторых технологий, уже ползущих к пику раздутых ожиданий, окажется более долгим. Они доберутся до плато продуктивности самое раннее к 2030 году, а возможно, что и позже.

Мобильные роботы.Речь не только об игрушках или робопылесосах, которые продаются в любом магазине бытовой техники, но и о пока что менее распространённых роботах телеприсутствия, автономных беспилотных летательных аппаратах или складских роботах (вроде тех, которые производит Kiva). Об этой тенденции рассказывал«Компьютерре» глава Mail.ru Group Дмитрий Гришин, не так давно основавший венчурный фонд Grishin Robotics (подробнее в статье « Бум домашних роботов начался, но будет не таким, как ждали»).

Интернет вещей.Эту концепцию не так уж просто объяснить в двух словах, но если кратко, то подразумеваются обыденные предметы и устройства, которые обладают уникальным виртуальным двойником. Чем это может быть полезно, подробно объясняется в нашей статье « Интернет вещей: как подключить к Сети всё на свете».

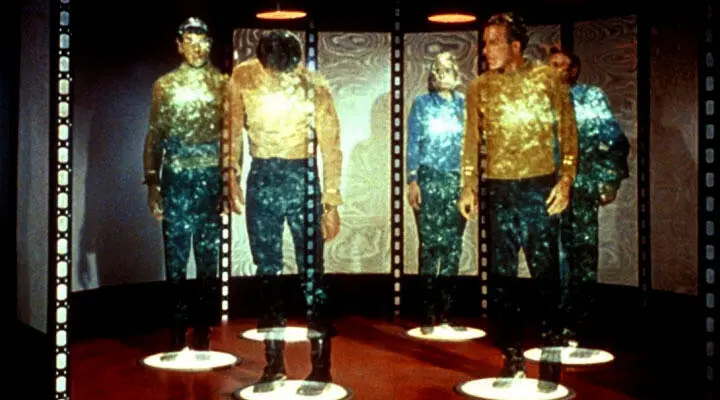

Голографические и волюметрические 3D-дисплеи.Эту технологию пока что редко встретишь за пределами лабораторий. Тем не менее прогресс есть и в этой области. Буквально на днях корпорация HP сообщилао создании стереодисплея, позволяющего без специальных очков рассматривать происходящее на экране с разных сторон. Прототипы дисплеев, искусственно генерирующих голографическую интерференционную картину, тоже существуют. Их, например, производит компания Zebra Imaging.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: