Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 166

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 166

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 166 краткое содержание

Семинар по Челябинскому метеориту: российская наука выдала «официальную» информацию Автор: Дмитрий Вибе

Выбор реальности, или Поиски вероятности Андреем Януарьевичем Вышинским Автор: Василий Щепетнёв

Эволюция эволюции: от генетического наследования к интратехнической репликации т-мемов Автор: Дмитрий Шабанов

Голубятня: «Глухарь» как зеркало народной души и оправдание греха Автор: Сергей Голубицкий

Евгений Морозов: «Google и Facebook управляют подростки!» Автор: Сергей Голубицкий

BYOD: новые откровения и парадоксы об «убийце» корпоративного консерватизма Автор: Сергей Голубицкий

Юридический флёр кибернетической войны: НАТО выработало 95 правил для сражений в информационном пространстве Автор: Михаил Ваннах

Голубятня: Грамофонный софт, море умных аудиофильских слов, красивых картинок и традиционный квиз под завязку Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокВремя, вперёд! Умные часы как буревестник новой компьютерной революции Автор: Евгений Золотов

Софт из Восточной Европы: Как старые достижения в фундаментальной математике ныне обращаются в доходы ИТ-отрасли Автор: Михаил Ваннах

Право на нейтронную зачистку, или До какой степени можно и нужно управлять своими личными данными Автор: Юрий Ильин

ПромзонаЦифровая QR-библиотека в румынской подземке Автор: Николай Маслухин

Превращение строительных лесов в мебель для уличного кафе Автор: Николай Маслухин

Delete Clock – мотивирующие часы, стирающие список дел стрелкой Автор: Николай Маслухин

Визуализация мировой сети: подробная карта Интернета, полученная незаконным путем Автор: Николай Маслухин

Посмотрите на комплекс механических деревьев Gardens by the Bay в Сингапуре Автор: Николай Маслухин

ТехнологииЕстественное стремление к искусственным органам: печатаем живыми клетками Автор: Андрей Васильков

Потоки игр, или Почему графическая революция с облаков не спустится Автор: Юрий Ильин

Чуждый интеллект: виртуальный муравейник против искусственного разума Автор: Олег Парамонов

Как Apple составит карты наших домов, и почему мы с радостью на это согласимся Автор: Андрей Письменный

Четыре причины опасаться носимых компьютеров Автор: Андрей Васильков

По стопам Аарона Шварца: за что посадили Эндрю Арнхаймера и почему настоящий хакер должен молчать? Автор: Евгений Золотов

Охота на инопланетные баги: почему космические компьютеры непохожи на обычные Автор: Олег Парамонов

«Эффект бабочки», или «Таллиннское руководство» как побочный продукт червя Stuxnet Автор: Юрий Ильин

Мастерская всего на свете: экскурсия по первой в России учебной лаборатории, где переводят цифры в атомы Автор: Андрей Письменный

Доктор Лайтман против персоналки: как измеряют эмоции по лицу и кому это может пригодиться? Автор: Евгений Золотов

ИнновацииКраудфандинг для науки: Россия — на очереди? Автор: Елена Краузова

Почему инвесторы не поддерживают стартапы в области новых материалов Автор: Алексадр Бервено, основатель и директор компании «Сорбенты Кузбасса»

Почему основателям не стоит «бояться» впускать в свой стартап менторов Автор: Лев Самсонов, директор по развитию Global TechInnovations

ГидВо Flipboard 2.0 можно создавать собственный журнал Автор: Михаил Карпов

Такой переключатель приложений для iOS ждали давно Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 166 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так что пока облачный или потоковый гейминг — это не более чем трансляция игр двух-, трёх-, четырёхлетней давности на любые устройства; со множеством ограничений и, как уже сказано, массой потенциальных проблем, связанных с качеством каналов. И никаких особых чудес.

Лет через десять, видимо, мы будем со смехом вспоминать, как сегодняшние провайдеры пытались впечатлить друг друга и потенциальных клиентов размерами своих мегабит-в-секунду, а производители графических карт и CPU — гигагерцами и количеством ядер. Но как к тому времени сложится судьба потокового гейминга? В настоящий момент не видно никаких особых предпосылок к тому, чтобы он грозил кому-то какой-либо революцией, особенно ввиду того, что в самом скором времени ожидается появление следующего поколения игровых консолей.

Кстати, в конце февраля Gaikai пообещал, что для Sony Playstation 4 будет представлен потоковый сервис с играми для Playstation, Playstation 2 и Playstation 3. Этот сервис позволит решить любые проблемы с обратной совместимостью: аппаратная будущей PS4 часть в игровом процессе будет задействована лишь постольку-поскольку. Собственно, это вот один из самых практичных, так сказать, способов применения «облачного гейминга» на сегодняшний день…

К оглавлению

Чуждый интеллект: виртуальный муравейник против искусственного разума

Олег Парамонов

Опубликовано25 марта 2013

Компьютерам, умеющим самостоятельно адаптироваться к изменяющейся ситуации, совсем не нужно быть разумными по-человечески. На Земле есть существа, которые, несмотря на свою примитивность, успешно решают сложнейшие проблемы — и делают это решительно не человеческими методами. Не стоит ли поучиться у них?

Вспомните муравьёв. Эти насекомые образуют поразительно сложные коллективы, для описания которых требуются слова, почти никогда не применяемые в отношении животных. Они используют разделение труда. Они воюют и обращают пленников в «рабство». У некоторых видов есть даже что-то вроде сельского хозяйства: они разводят съедобные грибы и пасут тлю, выделяющую сладкое вещество, которое муравьи употребляют в пищу.

При этом отдельные муравьи не отличаются умом даже по меркам насекомых. Мозг муравья состоит всего из 250 тысяч нейронов. По этому показателю они уступают не только пчёлам, но даже тараканам, у которых целый миллион нейронов (у человека, для сравнения, их 86 миллиардов). Об уровне интеллекта нельзя судить лишь по количеству нейронов, но в данном случае эту цифру подкрепляют и другие факты. Многие виды насекомых обладают более разнообразными поведенческими реакциями, чем муравьи.

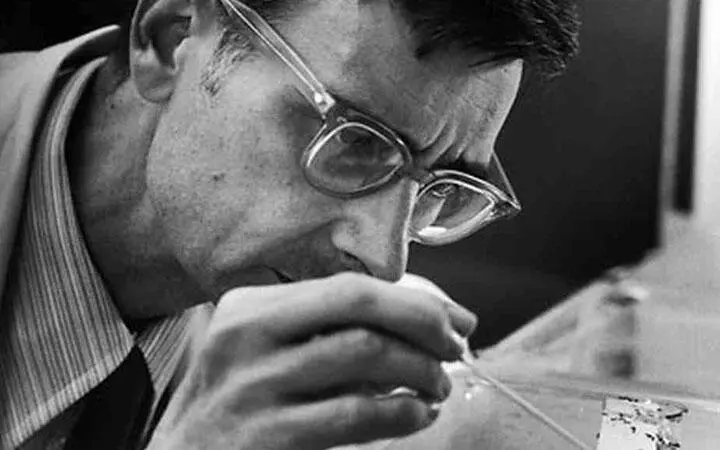

Как может сочетаться такая сложность с такой простотой? Ответ на этот вопрос учёные выяснили не сразу. В 1953 году молодой энтомолог Эдвард О. Уилсон поставил перед собой задачу: разобраться, как муравьи-разведчики передают рабочим муравьям информацию о том, где находится найденная ими еда.

Очевидно, что они не могут объяснить это на словах — у муравьёв нет речи. И не только речи — они вообще не издают звуков, да и слух у них, как правило, так себе. Пчёлы кодируют навигационные сведения в замысловатых «танцах», но за муравьями не водится ничего подобного. Муравьи большинства видов не отличаются хорошим зрением, что закрывает для них такой метод общения. Если не зрение и не слух, то что же? Остаётся запах.

Правдоподобная догадка — это хорошо, но на одних догадках далеко не уедешь. Необходимо экспериментальное подтверждение (или, если не повезёт, опровержение). Уилсон обустраивает искусственный муравейник из оргстекла, населяет его огненными муравьями и начинает наблюдения.

Вскоре он замечает, что муравьи, возвращающиеся с добычей, волочат брюшко по земле — вероятно, выделяя при этом вещество, которое могут учуять другие. Это уже весомый довод в пользу предположения, что коммуникация происходит химическим путём, но довода этого по-прежнему мало.

Следующий шаг — определить, какое вещество выделяют эти насекомые. Уилсон начинает препарировать муравьёв, пытаясь найти источник того самого запаха. Это не так уж просто: в огненном муравье не больше трёх-четырёх миллиметров, а брюшко — и того меньше.

Учёный проверяет орган за органом, но муравьи никак не реагируют на их запах. Наконец, он обнаруживает крохотную железу непонятного назначения — и муравейник сходит с ума. Муравьи наперегонки бросаются к мазку вещества из этой железы. Уилсон пишет этим веществом своё имя, и через мгновенье сотни муравьёв заполняют проложенную дорожку, складываясь в латинские буквы.

Позже «сигнальные» вещества вроде того, которое нашёл Уилсон, назовут феромонами. Лексикон среднего муравья состоит из десятка-другого феромонных сигналов. Встречая их, он действует как конечный автомат: без вопросов и размышлений переходит к алгоритму, который соответствует сигналу, и отрабатывает его до тех пор, пока не произойдёт переход в другое состояние.

Вот прекрасный пример того, насколько жёстко запрограммированы реакции муравьёв. Когда муравей гибнет внутри муравейника, поначалу никто не обращает на него внимания, даже если он лежит на пути и мешает движению. Через пару дней его разложение приводит к образованию олеиновой кислоты. Запах олеиновой кислоты — это сигнал.

Первый же муравей, учуявший его, переходит в режим могильщика: он хватает источник запаха и тащит на свалку. Действительно ли это муравей и мёртв ли он — не играет роли. Если измазать в олеиновой кислоте здорового муравья, его так или иначе выкинут из муравейника. Сопротивление бесполезно: лишь когда запах выветрится, муравью позволят «вернуться в мир живых».

Окрестности каждого муравейника покрыты густой сетью невидимых химических записей. Эта сеть представляет собой своего рода внешнюю память колонии. Муравьи следуют записанным в ней инструкциям с беспрекословностью компьютеров, исполняющих программу, попутно дописывая, улучшая и отлаживая её.

Создание невидимой феромонной программы начинается с муравья, который сбился с готовой дорожки. Без неё он вынужден хаотично рыскать в окрестностях муравейника, разыскивая еду для колонии. Найдя что-то, заслуживающее внимания, муравей возвращается в гнездо, оставляя за собой пахучий след.

«Внешняя память» муравьёв не застрахована от ошибок. Если феромонный путь замкнётся, муравьи попадут в бесконечный цикл, из которого нет выхода. Каждый новый круг по замкнутому маршруту усиливает запах следа, привлекая всё новых и новых жертв. Так продолжается до тех пор, пока муравьи не погибнут от истощения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: