Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 166

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 166

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 166 краткое содержание

Семинар по Челябинскому метеориту: российская наука выдала «официальную» информацию Автор: Дмитрий Вибе

Выбор реальности, или Поиски вероятности Андреем Януарьевичем Вышинским Автор: Василий Щепетнёв

Эволюция эволюции: от генетического наследования к интратехнической репликации т-мемов Автор: Дмитрий Шабанов

Голубятня: «Глухарь» как зеркало народной души и оправдание греха Автор: Сергей Голубицкий

Евгений Морозов: «Google и Facebook управляют подростки!» Автор: Сергей Голубицкий

BYOD: новые откровения и парадоксы об «убийце» корпоративного консерватизма Автор: Сергей Голубицкий

Юридический флёр кибернетической войны: НАТО выработало 95 правил для сражений в информационном пространстве Автор: Михаил Ваннах

Голубятня: Грамофонный софт, море умных аудиофильских слов, красивых картинок и традиционный квиз под завязку Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокВремя, вперёд! Умные часы как буревестник новой компьютерной революции Автор: Евгений Золотов

Софт из Восточной Европы: Как старые достижения в фундаментальной математике ныне обращаются в доходы ИТ-отрасли Автор: Михаил Ваннах

Право на нейтронную зачистку, или До какой степени можно и нужно управлять своими личными данными Автор: Юрий Ильин

ПромзонаЦифровая QR-библиотека в румынской подземке Автор: Николай Маслухин

Превращение строительных лесов в мебель для уличного кафе Автор: Николай Маслухин

Delete Clock – мотивирующие часы, стирающие список дел стрелкой Автор: Николай Маслухин

Визуализация мировой сети: подробная карта Интернета, полученная незаконным путем Автор: Николай Маслухин

Посмотрите на комплекс механических деревьев Gardens by the Bay в Сингапуре Автор: Николай Маслухин

ТехнологииЕстественное стремление к искусственным органам: печатаем живыми клетками Автор: Андрей Васильков

Потоки игр, или Почему графическая революция с облаков не спустится Автор: Юрий Ильин

Чуждый интеллект: виртуальный муравейник против искусственного разума Автор: Олег Парамонов

Как Apple составит карты наших домов, и почему мы с радостью на это согласимся Автор: Андрей Письменный

Четыре причины опасаться носимых компьютеров Автор: Андрей Васильков

По стопам Аарона Шварца: за что посадили Эндрю Арнхаймера и почему настоящий хакер должен молчать? Автор: Евгений Золотов

Охота на инопланетные баги: почему космические компьютеры непохожи на обычные Автор: Олег Парамонов

«Эффект бабочки», или «Таллиннское руководство» как побочный продукт червя Stuxnet Автор: Юрий Ильин

Мастерская всего на свете: экскурсия по первой в России учебной лаборатории, где переводят цифры в атомы Автор: Андрей Письменный

Доктор Лайтман против персоналки: как измеряют эмоции по лицу и кому это может пригодиться? Автор: Евгений Золотов

ИнновацииКраудфандинг для науки: Россия — на очереди? Автор: Елена Краузова

Почему инвесторы не поддерживают стартапы в области новых материалов Автор: Алексадр Бервено, основатель и директор компании «Сорбенты Кузбасса»

Почему основателям не стоит «бояться» впускать в свой стартап менторов Автор: Лев Самсонов, директор по развитию Global TechInnovations

ГидВо Flipboard 2.0 можно создавать собственный журнал Автор: Михаил Карпов

Такой переключатель приложений для iOS ждали давно Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 166 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одна из причин заключается в том, что клеточная культура в биопринтере смешивается с гидрогелем. В последнее время именно с гидрогелями связаныопределённые успехи. Им научились придаватьмножество интересных свойств, в том числе физических, антибактериальных и фунгицидных.

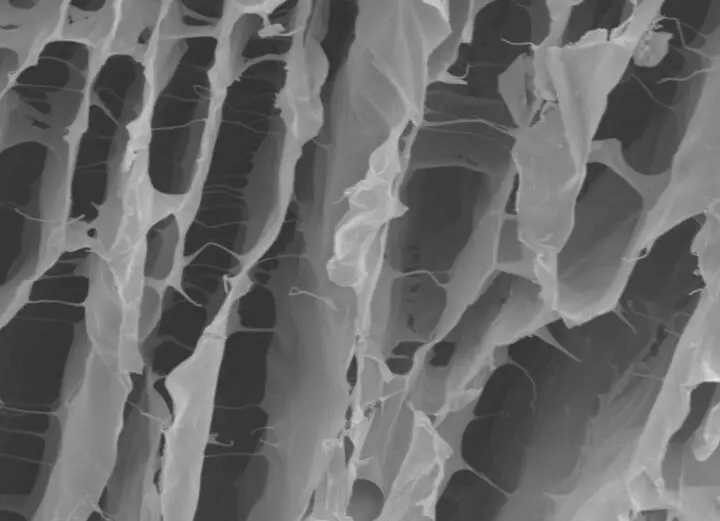

Попадая на раневую поверхность, гидрогель выполняет ту же функцию, что и в клеточной культуре из биопринтера. Он создаёт объёмную пористую микроструктуру для миграции клеток и служит для них опорой. Регенерация происходит эффективнее, а рана внешне заживает гораздо быстрее и аккуратнее.

Если в наносимой смеси была ещё и какая-то часть размноженных клеток, возможно, они тоже сыграют некоторую положительную роль. Впрочем, на сегодня более вероятно, что они замедлят регенерацию и чистый гидрогель окажется предпочтительнее. Печать заплаток для раневых поверхностей – дело будущего, но пока ещё не настоящего.

Решать озвученные проблемы планируется в первую очередь за счёт использования свойства самоорганизации живой материи и усиления регенеративных возможностей. Гидрогель и другие соединения сейчас выполняют важную функцию опоры, но в будущем от этих костылей надо постепенно избавляться. Считается, что достаточно воссоздать базовую структуру органа, а более специфические детали в нём сформируются самостоятельно. Основной вопрос заключается в том, как заставить искусственный орган правильно «дозревать» вне организма.

Существующие достижения – это не просто задел на будущее. Помимо перспективной задачи изготовления органов, у биопечати есть и другие применения. Основное направление, уже дающее плоды сегодня, – токсикологические исследования различных веществ и новых фармацевтических препаратов без использования лабораторных животных.

Дело здесь не столько в этике, сколько в целесообразности. Токсикологические эксперименты на лабораторных животных характеризуются относительно низким показателем воспроизводимости результатов. Вдобавок они требуют эмпирических методов пересчёта для учёта отличий в строении человека.

Концептуально сходный исследовательский приём – моделирование патологических процессов с целью изучения ключевых механизмов их развития. На животных это делать непродуктивно, а идентичная ткань будет практически идеальной моделью. Упомянутая Organovo в 2013 году начала сотрудничать в этом направлении с Институтом проблем рака при университете штата Орегон.

В целом биопечать позволяет оценить многие аспекты влияния различных веществ и процессов непосредственно на тех клетках, которые являются основными мишенями для новых препаратов. Наиболее полноценно это можно сделать в рамках концепции «лаборатория-на-чипе», о которой «Компьютерра» уже писала.

Наибольший интерес проявляется к грантам на послойное создание из живых клеток работающей и пригодной для трансплантации почки. На втором месте стоит задача биопечати печени и поджелудочной железы. Эти тему в последние годы относительно щедро финансируют NASA, DARPA, другие крупные агентства и неправительственные организации. Однако сначала всё же попытаются создать простые полые органы, и только затем придёт очередь более сложных – паренхиматозных. В настоящее время исследователи отмечают, что при существующих темпах развития отрасли доли первых органов можно будет напечатать не ранее чем к 2030 году. Берегите себя! Менять запчасти по гарантии нам будут ещё не скоро.

К оглавлению

Потоки игр, или Почему графическая революция с облаков не спустится

Юрий Ильин

Опубликовано26 марта 2013

Если в середине 1990-х компьютерные игры с завышенными системными требованиями могли провалиться в продажах, то уже в начале 2000-х именно игры повышенной требовательности сделались основным локомотивом продаж нового компьютерного «железа». Исходя из той здравой, казалось бы, мысли, что далеко не все готовы покупать топ-модели, производители начали «диверсификацию» своей продукции, и вот сейчас на рынке — огромное количество похожих по заявленным характеристикам процессоров (обычных и графических), и надо иметь усердие зоолога или ботаника, чтобы разбираться, чем они отличаются друг от друга при практическом использовании. Производители игр тоже, мягко говоря, не в восторге от такой фрагментированности платформы PC: слишком много ресурсов уходит на то, чтобы обеспечивать совместимость со всеми разновидностями процессоров и графических карт. В результате и для разработчиков игр, и для геймеров, которые не могут себе позволить топовые игровые платформы, очень соблазнительной выглядит идея вывести все вычисления, связанные с графикой (и даже, возможно, с игровой логикой), за пределы пользовательской платформы. Например, на «облако».

Преимущества подобного подхода, казалось бы, налицо: на сервере можно рендерить всё что угодно, так что в теории становится возможным видеореализм, подлинная трассировка лучей в реальном времени, неограниченное количество полигонов и так далее. Но только в теории.

На пользовательское устройство передаётся уже только видеосигнал, а для его отображения гипермощного видеопроцессора не требуется. Для разработчиков и издателей плюсы тоже очевидны: поскольку на стороне пользователя будет только «тонкий клиент», а сам игровой контент останется на сервере, проблема пиратства либо снимается вовсе, либо её острота значительно снижается. Но слишком много появляется и проблем. Главная из них — это толщина канала связи и количество других факторов, влияющих на скорость соединения между пользовательским устройством и «облаком».

Тем не менее попытки реализовать что-то подобное предпринимались раньше и, вероятно, будут предприниматься и впредь.

Год назад в беседе с корреспондентом «Компьютерры» директор по продажам подразделения AMD Component Channel в регионе EMEA Бертран Кокар заметил, что лично для него следующая веха в ИТ-мире наступит, «когда весь рендеринг будет осуществляться на сервере, а не на вашем компьютере»:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: