Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 168

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 168

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 168 краткое содержание

Исследования атмосфер и климата внесолнечных планет становятся обыденностью Автор: Дмитрий Вибе

Что делать, когда патриот пролетит над гнездом кукушки? Автор: Сергей Голубицкий

Охота на таланты, или Одинокий бамбук посреди пустыни Автор: Василий Щепетнёв

Многосторонний конфликт: особи, гены и мемы; индивиды и группы; ближние цели и отдалённые перспективы Автор: Дмитрий Шабанов

Китайский гарантийный оскал: мы уже сам с усам или готовьтесь — подвиньтесь! Автор: Сергей Голубицкий

Конопляный Уроборос: Как общество, пройдя от узлов до самокруток, пытается укусить прогресс информационных технологий за хвост Автор: Михаил Ваннах

TorBrowser — незаменимый инструмент для борьбы с мракобесием и нездоровой энергией непущательства Автор: Сергей Голубицкий

Роскомнадзор рассказывает Википедии о детской порнографии, наркотиках и суициде Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокВесы с Wi-Fi, вилка с Bluetooth и ещё три прогрессивных метода следить за здоровьем Автор: Андрей Письменный

Без окон, без дверей, или Facebook Home против Android-сообщества Автор: Евгений Золотов

Эти научат! Бабушки онлайн, или Как Президент пенсионеров компьютерной грамоте учил Автор: Евгений Золотов

Google Glass XXX: индустрия «18+» приглядывается к новому устройству Автор: Виктор Ласло

ПромзонаСтилус для ёмкостных экранов, сворачивающийся, как браслет Автор: Николай Маслухин

Виртуальное окно в БМП или как студенты-дизайнеры апгрейдили броневик Автор: Николай Маслухин

Дача-скворечник по-американски: мини-дом за 200 долларов Автор: Николай Маслухин

Повседневный дизайн: когда у ложки есть свое место в кружке Автор: Николай Маслухин

Посмотрите на стабилизатор камеры, способный вывести любительскую съёмку на новый уровень Автор: Николай Маслухин

ТехнологииПочему качество звука больше не имеет значения Автор: Олег Нечай

Фаблеты: пришла ли пора смартфонов-гигантов? Автор: Олег Нечай

Почему интерактивное кино — это прошлое, а компьютерные игры — будущее Автор: Андрей Письменный

Делитесь любовью, а не личными данными, или Как мстят «бывшие» в интернете Автор: Юрий Ильин

Полцарства за коня: Google, Qualcomm и другие ищут великих изобретателей Автор: Олег Парамонов

Что будет после 3D: пленоптическое видео Автор: Олег Нечай

Программу для Google Glass сможет сделать каждый. Вот что для этого нужно Автор: Андрей Письменный

Нанометровая драма: почему AMD жалуется на Закон Мура и когда ждать следующий Большой Микропроцессорный Взрыв? Автор: Евгений Золотов

Картография и «обратная разработка»: в США и Европе досконально изучат человеческий мозг Автор: Юрий Ильин

ИнновацииКак проходят StartupWeekend`ы и чем Нидерланды могут понравиться стартапам Автор: Юлия Роелофсен, управляющий партнер компании Innopraxis Intarnational Ltd.

Как «учёному» найти «предпринимателя» в стартап Автор: Вячеслав Бычков, председатель правления в инновационно-инвестиционном центре «Фонд перспективного планирования»

Инновации? No pasarán Автор: Денис Андреюк, руководитель службы маркетинга компании «Нанотехнология МДТ»

Школьники- «инноваторы» не вырастут в предпринимателей, если не бороться с консерватизмом университетов Автор: Александр Бервено, основатель и генеральный директор компании «Сорбенты Кузбасса»,

«Подглядеть» за конкурентами: разговор с основателем сервиса SEMrush Автор: Елена Краузова

ГидВышло приложение Status Board — самый лучший центр виджетов для iOS Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 168 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Определить широту не так уж трудно. Созвездия на южном небе заметно отличаются от северных. Опытному навигатору хватало одного взгляда на звёзды, чтобы понять, насколько корабль удалён от экватора. Днём та же задача решалась с помощью измерения высоты солнца в зените.

С долготой дело обстояло куда сложнее. Звёздное небо не меняется, если передвигаться на запад или на восток, оставаясь на одной широте. Чтобы узнать, где находится судно, приходилось откладывать пройденный путь на карте от той точки, координаты которой известны, и надеяться на удачу. Любая серьёзная ошибка при вычислении маршрута вдали от берегов означала верную гибель.

Нам свойственно недооценивать старинные технологии, хотя они вовсе не были примитивными. За несколько столетий мореплаватели отработали счисление координат до мельчайших деталей. Они не умели определять долготу, но придумали, как обходиться без неё.

Главными инструментами навигатора были песочные часы и компас. За их показаниями внимательно следили в течение всего плавания. Дежурство не прекращалось в любую непогоду и время суток, потому что точность записи траектории судна была вопросом жизни и смерти.

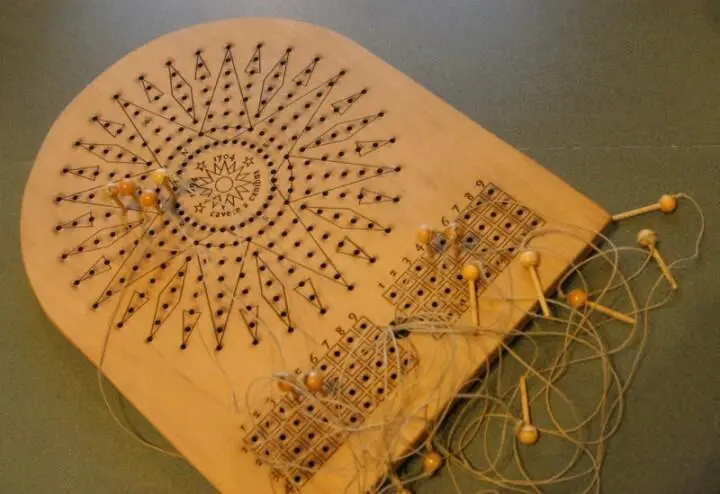

Вахтенный, следящий за часами, бил в корабельный колокол каждые полчаса. По этому сигналу рулевой записывал направление и скорость движения корабля. Для этого он расставлял колышки на специальной доске, верхняя часть которой была размечена как компас, а на нижней перечислены возможные скорости. Раз в четыре часа вахта менялась, и данные с доски переносили на карту.

Отложенный на карте курс фактически представлял собой цепочку векторов. Проблема заключалась в том, что точность измерения хромала, к тому же на координаты корабля влияли и другие факторы, например, подводные течения. Чем дольше навигатор полагался только на этот метод, тем больше становилась погрешность — и, соответственно, риск. Корабли старались не удаляться слишком далеко от берега, чтобы время от времени уточнять координаты по ориентирам на суше.

В Эпоху великих географических открытий моряки научились пересекать океан, но это лишь увеличило потребность в более точном методе определения местоположения. Из-за того, что долгота была неизвестна, корабли водили странными угловатыми маршрутами: сначала шли до нужной широты, а затем поворачивали и плыли по прямой до самой цели.

Для того, чтобы определить долготу, необходимо знать точное время в исходной точке плавания и том месте, где находится корабль в данный момент. Однако в начале XVIII века точное время было большой редкостью и на суше, что уж говорить о море. В 1714 году, когда в Великобритании объявили долготный конкурс, даже часы с маятником считались высокой технологией: их изобрели всего за полвека до того и продолжали доводить до ума. В море от них было мало толка из-за непрестанной качки, перепадов температуры и влажности.

Именно поэтому большинство претендентов на долготный приз полагались не на нежные механизмы, а на астрономию. Выяснять точное время, необходимое для определение долготы, предлагали с помощью наблюдений за спутниками Юпитера, положением Луны и затмением звёзд.

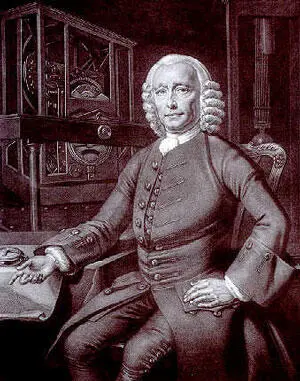

Приз в итоге взял не признанный натурфилософ, а плотник Джон Гаррисон, подключившийся к конкурсу лишь в 1730 году. Его история забавным образом напоминает о том, как работают современные стартапы.

Он начал с того, что подробно сформулировал предложение, после чего направился в Лондон искать инвестора. Проект заинтересовал знаменитого часового мастера Джорджа Грэма. Сейчас его назвали бы бизнес-ангелом: он пять лет финансировал работу Гаррисона, пока тот строил деревянный прототип первого морского хронометра, снабжённый необычным спусковым механизмом из материала, который не требует смазки. Прототип позволил привлечь дополнительные инвестиции, необходимые для усовершенствования конструкции хронометра.

Доработки затянулись на тридцать лет. С 1737 до 1764 года Гаррисон получил больше пяти тысяч фунтов стерлингов на строительство морских хронометров, а в 1765 году ему выплатили награду — 10 тысяч фунтов стерлингов. Кроме Гаррисона, призы за усовершенствование метода определения долготы получили ещё несколько изобретателей.

Долготный приз — это, разумеется, далеко не единственный пример того, как призы толкали прогресс вперёд, причём зачастую в таких областях, которые по разным причинам не привлекают внимания обычных предпринимателей.

Если бы в начале XIX века правительство Франции не посулило 12 тысяч франков тому, кто придумает новый способ долговременного хранения еды, консервирование, возможно, изобрели бы лишь спустя несколько десятилетий, после экспериментов Пастера.

Влияние другого известного приза можно оценить в цифрах. В 1919 году нью-йоркский предприниматель Реймонд Ортег объявил, что заплатит 25 тысяч долларов человеку, который сумеет в одиночку пересечёт Атлантический океан на самолёте. Спустя семь лет приз достался пилоту по имени Чарльз Линдберг.

Непосредственным результатом полёта Линдберга стал взрыв интереса к авиации в Соединённых Штатах. К концу 1927 года количество желающих получить право на управление самолётом выросло на 300 процентов, а самих самолётов стало больше на целых 400%. В течение следующих трёх лет число авиапассажиров увеличилось с 5782 до 173405 человек.

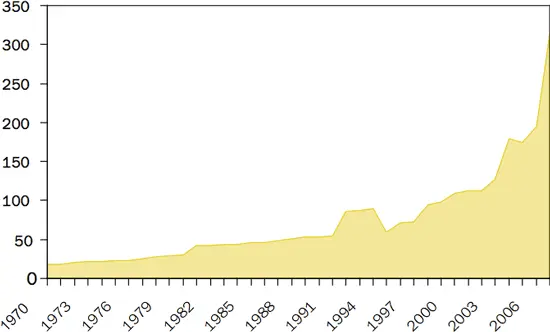

В последнее время премии, предназначенные для стимулирования изобретений в определённой области, переживают возрождение. По данным компании McKinsey & Company, опубликованным в 2009 году, за последние 35 лет суммарное количество денег, вкладываемых в премии подобного рода, выросло в пятнадцать раз. Средний рост составляет 35 процентов в год.

При этом нужно понимать, что отдача превосходит затраты на порядок. Приз обычно привлекает несколько групп специалистов, все они находят какие-то способы финансирования своей работы, но победитель в итоге оказывается лишь один. В результате на каждый доллар, потраченный устроителями конкурса, приходится куда большая сумма, поступившая из других источников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: