Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 176

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 176

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 176 краткое содержание

Голубятня: Суперпрагма Пятой печати Автор: Сергей Голубицкий

Почему хайтек не идет на биржу? Автор: Сергей Голубицкий

Инфраструктура или суть: какова же роль информационных технологий в современных российских бизнесах? Автор: Михаил Ваннах

Почему в России не было своего Гершеля Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня: Углубление опыта — новые мысли об SGS4 Автор: Сергей Голубицкий

Шведский закон о тюремном сроке за фото/видеосъемку и тенденция, которую нам никак не удается расшифровать Автор: Сергей Голубицкий

Высотное строительство как способ предотвращения бунтов и революций Автор: Василий Щепетнёв

IT-рынокКадры решают всё: как про Гугл кино снимали Автор: Евгений Золотов

Интернет-тенденции Мэри Микер: куда ведёт следующий виток развития компьютерной техники Автор: Олег Парамонов

Быть проще! Как стала хитом игрушка Dots и почему ИТ-индустрия возвращается к простым интерфейсам Автор: Евгений Золотов

ПромзонаБанка колы, которую можно разделить с друзьями Автор: Николай Маслухин

Посмотрите на ещё один парк, возникший на месте лондонской свалки Автор: Николай Маслухин

На Kickstarter собирают деньги на костюм, позволяющий кожей почувствовать себя в игре Автор: Николай Маслухин

В Германии для борьбы с граффитистами будут использовать беспилотники Автор: Николай Маслухин

Умный дверной замок, автоматически открывающий дверь владельцу смартфона Автор: Николай Маслухин

ТехнологииСвыше 500 км/ч по железной дороге: новый рекорд поезда на магнитной подушке и перспективы маглевов Автор: Андрей Васильков

Создатель прообраза Google Glass делится мыслями о перспективах носимых компьютеров и даёт советы Автор: Андрей Васильков

Милого узнаю по геному: почему Америка так боится ДНК-отпечатков (и почему не боимся мы) Автор: Евгений Золотов

Создана безлинзовая камера нового типа. Нет объектива — нет проблем Автор: Андрей Васильков

Загадка Гиперлуп: как именно Элон Маск надеется провернуть транспортную революцию? Автор: Евгений Золотов

Новинки Computex 2013: первые мониторы сверхвысокой чёткости Автор: Андрей Васильков

Нейроэлектронный интерфейс как ступенька к бессмертию: кто этим занимается и чего добились? Автор: Евгений Золотов

ИнновацииЭлектронный учебник от московской мэрии: шедевр чиновных «нанотехнологий»? Автор: Алексей Харитонов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 176 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Немецкий SoundCloud, представляющий собой подобие Youtube для музыки и подкастов, может похвастаться тем, что каждую минуту его пользователи загружают одиннадцать часов аудио. Это очень много, особенно если учесть, что средний аудиотрек, как правило, короче, чем среднее видео.

Другой пример необычного применения аудио — звуковой чат, встроенный в китайский мессенджер Tencent WeChat. В отличие от, например, Skype, общение происходит не в реальном времени и похоже не столько на телефонный разговор, сколько на обмен звуковыми письмами.

В случае данных речь может идти и об отзывах в сервисе наподобие Yelp (Микер отмечает, что Yelp накопил уже 39 миллионов пользовательских отзывов на обслуживание в магазинах, ресторанах и т.п., причём за год это число увеличилось на 42 процента), и о картографической информации, передаваемой пользователями Waze, и о персональной статистике, которую собирают такие приложения и гаджеты, как браслет Jawbone UP, следящий за активностью и сном своего обладателя, или сервис MyFitnessPal, учитывающий калорийность потребляемой пищи.

Последний пример напрямую связан с другой важной тенденцией, о которой говорила Мэри Микер: носимыми устройствами.

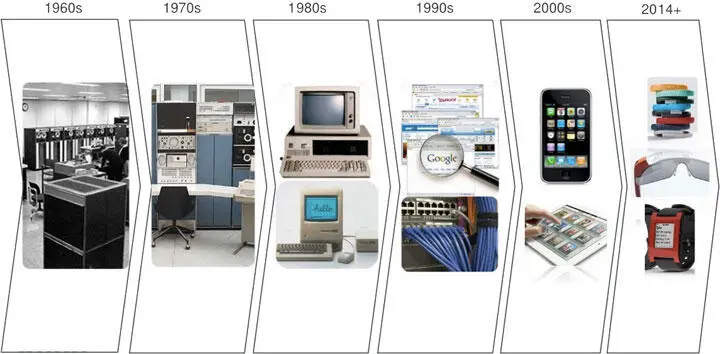

Микер полагает, что развитие компьютерной техники идёт витками, которые продолжаются около десяти лет. Шестидесятые годы были временами мейн-фреймов, в семидесятые доминировали мини-компьютеры, а затем наступила эпоха персональных компьютеров. Век завершился всеобщей интернетизацией.

Главной темой минувшего десятилетия были мобильные устройства. Микер приводит статистику, свидетельствующую, что мобильный интернет и мобильные приложения постепенно перестают быть маловажным дополнением к «настоящему» интернету, доступному только на ПК. Ещё немного, и всё станет наоборот — большинство пользователей будут обращаться к интернету с помощью мобильных устройств. В Южной Корее и Китае это уже так. Ещё один факт в ту же копилку: почти половина транзакций в американском Groupon приходится на мобильных пользователей. Два года назад их доля была втрое меньше.

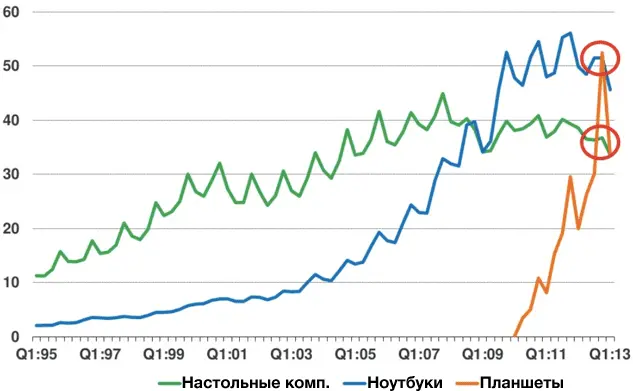

В четвёртом квартале объёмы поставок планшетов впервые обошли объёмы поставок и ноутбуков, и настольных компьютеров. Спрос на планшеты увеличивается с поразительной скоростью — не только быстрее, чем спрос на ПК (это само собой разумеется), но и чем спрос на смартфоны. Причём разница весьма ощутимая: тройная, если взять Apple.

Наступление мобильных устройств только начинается, но все грядущие перемены так или иначе были запущены в течение первого десятилетия XXI века. Пару лет назад пошёл отсчёт второго, и у него, разумеется, своя специфика. Мэри Микер полагает, что очередной виток будет касаться не универсальных, а специализированных мобильных устройств.

Общепринятого названия для них пока нет. Микер обозначает эти гаджеты труднопереводимыми английскими словами Wearables (образовано от слова «носить»), Drivables (от слова «ездить»), Flyables (от слова «летать») и Scannables (от слова «сканировать»).

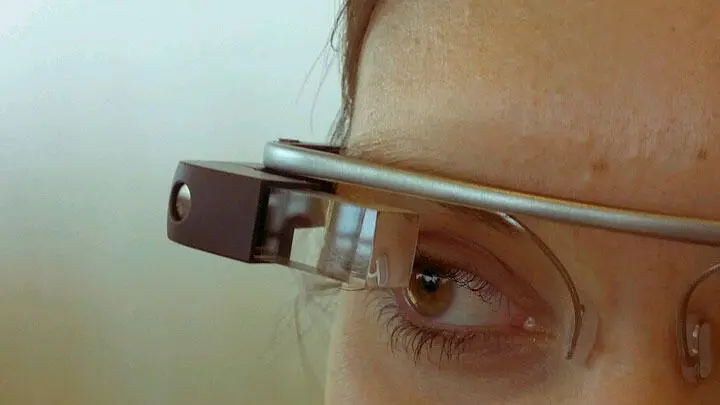

Вокруг Wearables действительно намечается ажиотаж. Речь идёт о гаджетах, которые носятся на теле, как гипотетические наручные часы Apple, электронные очки Google Glass или хотя бы напичканный датчиками браслет Jawbone UP, упомянутый несколькими абзацами выше.

Скептицизм в отношении таких устройств неизбежен, но Микер сомневается в его уместности. Те, кто не верит в перспективы Google Glass, скорее всего, не поверили бы и в интернет или персональные компьютеры.

В 1977 году основатель DEC Кен Олсен сказал: «Нет никаких причин для того, чтобы пожелать завести компьютер дома». Трудно поверить, что он не замечал происходящего вокруг. В 1977 году уже работали Microsoft и Apple, а в Xerox PARC тестировали прототип первого ноутбука. Тем не менее Олсен был уверен, что персональные компьютеры ничего не изменят. Люди, заранее отвергающие Google Glass, возможно, повторяют ту же ошибку.

Носимые гаджеты — это не просто очередная итерация мобильных телефонов. Они обладают массой особенностей, которые роднят их между собой. Для управления чаще используют голос и жесты, чем более традиционные сенсорные экраны или клавиши. За счёт этого с ними можно взаимодействовать, занимаясь чем-то другим, — они не требуют рук.

Размер и вес очков или браслета заведомо ограничивает величину батареи, поэтому минимальное энергопотребление для таких устройств ещё важнее, чем для мобильных телефонов или планшетов.

Они никогда не отключаются и продолжают работать в фоне, непрерывно собирая с помощью датчиков информацию о пользователе, которая может упростить ему жизнь (как в случае Google Now) или помочь достигнуть какой-либо цели (как в случае Jawbone UP).

Микер выделяет ещё несколько характерных свойств носимых гаджетов: постоянное подключение к интернету, возможность загрузки сторонних приложений, мгновенное включение и т.д. В половине случаев непонятно, появятся ли такие устройства потому, что энергопотребление процессоров, алгоритмы распознавания голоса и другие технологии наконец доросли до нужного уровня, или наоборот.

Когда речь идёт о Driveables и Flyables, такой вопрос не возникает. Driveables — это бортовые компьютеры автомобилей и автомобильные гаджеты, а Flyables — беспилотные летательные аппараты. Несмотря на то что по Соединённым Штатам уже несколько лет разъезжают прототипы самоуправляемых машин Google, а беспилотники всё чаще используют не только военные, быстрого прогресса в этой области не стоит ожидать хотя бы из-за того, что в обоих случаях для движения вперёд необходимо одобрение властей.

Идея Scannables связана с использованием и генерацией машиночитаемых кодов. Вообще говоря, в Японии QR-коды применяются больше десяти лет, но Микер полагает, что сейчас эта технология переживает второе рождение. На Западе всё популярнее становятся мобильные приложения в духе Passbook для iOS, которые заменяют бумажные билеты, платёжные чеки или купоны, демонстрируя на экране код, который может считать кассовый аппарат.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: