Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 176

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 176

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 176 краткое содержание

Голубятня: Суперпрагма Пятой печати Автор: Сергей Голубицкий

Почему хайтек не идет на биржу? Автор: Сергей Голубицкий

Инфраструктура или суть: какова же роль информационных технологий в современных российских бизнесах? Автор: Михаил Ваннах

Почему в России не было своего Гершеля Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня: Углубление опыта — новые мысли об SGS4 Автор: Сергей Голубицкий

Шведский закон о тюремном сроке за фото/видеосъемку и тенденция, которую нам никак не удается расшифровать Автор: Сергей Голубицкий

Высотное строительство как способ предотвращения бунтов и революций Автор: Василий Щепетнёв

IT-рынокКадры решают всё: как про Гугл кино снимали Автор: Евгений Золотов

Интернет-тенденции Мэри Микер: куда ведёт следующий виток развития компьютерной техники Автор: Олег Парамонов

Быть проще! Как стала хитом игрушка Dots и почему ИТ-индустрия возвращается к простым интерфейсам Автор: Евгений Золотов

ПромзонаБанка колы, которую можно разделить с друзьями Автор: Николай Маслухин

Посмотрите на ещё один парк, возникший на месте лондонской свалки Автор: Николай Маслухин

На Kickstarter собирают деньги на костюм, позволяющий кожей почувствовать себя в игре Автор: Николай Маслухин

В Германии для борьбы с граффитистами будут использовать беспилотники Автор: Николай Маслухин

Умный дверной замок, автоматически открывающий дверь владельцу смартфона Автор: Николай Маслухин

ТехнологииСвыше 500 км/ч по железной дороге: новый рекорд поезда на магнитной подушке и перспективы маглевов Автор: Андрей Васильков

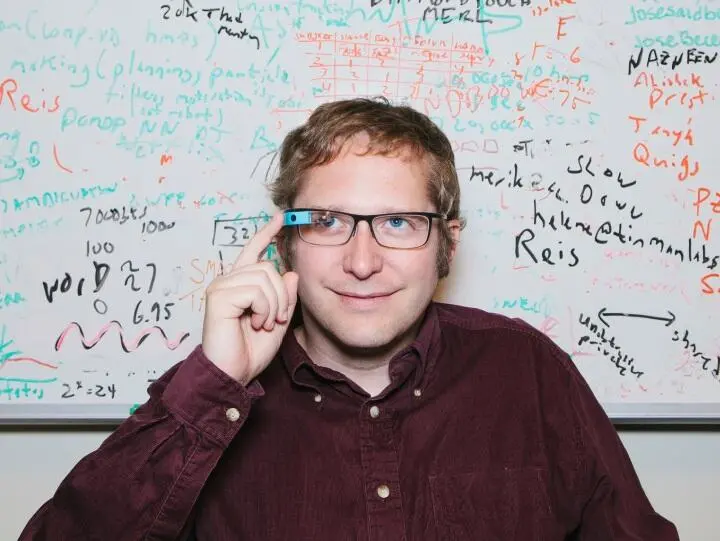

Создатель прообраза Google Glass делится мыслями о перспективах носимых компьютеров и даёт советы Автор: Андрей Васильков

Милого узнаю по геному: почему Америка так боится ДНК-отпечатков (и почему не боимся мы) Автор: Евгений Золотов

Создана безлинзовая камера нового типа. Нет объектива — нет проблем Автор: Андрей Васильков

Загадка Гиперлуп: как именно Элон Маск надеется провернуть транспортную революцию? Автор: Евгений Золотов

Новинки Computex 2013: первые мониторы сверхвысокой чёткости Автор: Андрей Васильков

Нейроэлектронный интерфейс как ступенька к бессмертию: кто этим занимается и чего добились? Автор: Евгений Золотов

ИнновацииЭлектронный учебник от московской мэрии: шедевр чиновных «нанотехнологий»? Автор: Алексей Харитонов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 176 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сама идея подвесить транспорт в магнитном поле далеко не нова. Экспериментальные маглевы появились в Берлине, Эмсланде и Бирмингеме ещё в середине восьмидесятых годов прошлого века. Однако в ходе эксплуатации даже на малых скоростях возникало множество непредвиденных проблем. Решить их тогда не удалось из-за общего уровня технического развития. Маглевы обладали низкой надёжностью и невысоким уровнем комфорта. Спустя разное время соответствующие проекты были закрыты. Большинство специалистов сосредоточилось на развитии скоростных линий для обычных поездов.

Скоростные магистрали Синкансэн и электропоезда одноимённой серии служат японцам вот уже почти полвека. В следующем году исполняется 50 лет со дня открытия линии Токайдо-синкансэн. Сегодня она считается самой загруженной в мире, и для дальнейшего развития железнодорожной сети уже требуется что-то принципиально новое.

Сегодня видится два основных варианта повышения пропускной способности железных дорог: улучшение характеристик электропоездов существующего типа или постепенный перевод железнодорожных составов на «магнитную левитацию». До недавнего времени первый вариант казался менее затратным.

Так, во Франции аналогичную проблему давно и отчасти успешно пытается решить компания Alstom Transport. Создаваемые в рамках проекта Vitesse 150 электропоезда обходится без магнитной подушки, но вполне могут составить им конкуренцию.

«Компьютерра» уже писаларанее о том, что весной этого года один из таких экспериментальных поездов разогнался до 574,8 км/ч. Справедливости ради надо отметить, что для установления рекорда поезд TGV POS был подвергнут глубокой модернизации. По сравнению с реально используемыми вариантами его мощность увеличили вдвое, оставили только три вагона (не считая моторных) и закрыли промежутки между ними для лучшей аэродинамики.

Сейчас подобные составы (правда, с гораздо меньшей скоростью) регулярно курсируют по линии LGV Est europeenne, соединяющей французские муниципалитеты Бодрекур и Вер-сюр-Марн.

Поезда серии TGV четвёртого поколения также ходят между Францией, Германией и Швейцарией. Их принципиальная конструкция близка к традиционной – вагоны установлены на колёсные тележки и катятся по рельсам. Однако раскрыть свой потенциал они могут только на специализированных линиях LGV, постройка и обслуживание которых сопоставимо по затратам с вводом в эксплуатацию магистралей на магнитных подушках. На обычных путях машинистам приходится двигаться со скоростью до двухсот километров в час.

В долгосрочной перспективе наиболее привлекательно выглядят именно поезда на магнитной подушке. Перемещаясь над магистралью в магнитном поле, они практически не испытывают трения. Потери энергии при движении у них обусловлены, главным образом, аэродинамическим сопротивлением.

Для его минимизации поезду придаётся сильно вытянутая форма. При общей длине головного вагона двадцать восемь метров около пятнадцати из них формирует обтекатель носового отсека.

Величина зазора между поездом на магнитной подушке и полотном магистрали колеблется в районе нескольких сантиметров. Набегающий поток воздуха создаёт дополнительную подъёмную силу.

По сравнению с обычным электропоездом, испытывающим трение колёс, маглев способен быстрее переместить груз той же массы на такое же расстояние, затратив примерно вдвое меньше энергии. Таким образом, несмотря на высокую стоимость ввода в эксплуатацию, поезда на магнитных подушках позволяют экономить государству и пассажирам.

Отсутствие у маглевов трения о полотно имеет и другой немаловажный плюс – низкий уровень шума и вибрации. На всех скоростных электропоездах сейчас установлены мощные пневматические подвески, компенсирующие биение колёсных пар при прохождении над стыками рельс.

По предварительным расчётам со временем маглевы смогут разгоняться как минимум до тысячи километров в час, что полностью сместит приоритеты при выборе способа путешествия. С учётом расположения железнодорожных станций и отсутствия существенных ограничений на перевозку багажа, доля пассажирских авиаперелётов в будущем резко сократится.

Интересно отметить, что одним из главных направлений развития транспорта на магнитной подушке были трассы между крупными городами и аэропортами. Вот видео, снятое из окна шанхайского маглева, следующего в аэропорт на скорости до 430 км/ч.

http://www.youtube.com/watch?v=dkxm6XRlwys

Согласно плану развития японской железнодорожной сети, аналогичная скоростная линия свяжет Токио с Осакой уже к 2045 году. Для японских поездов maglev L0 есть хорошие перспективы и на внешнем рынке.

В Китае скоростная железнодорожная сеть начала строиться в 2007 году и на сегодня уже достигла статуса самой крупной в мире. Сейчас курсирующие по ней поезда классического типа развивают скорость до 300 км/ч. Параллельное развитие магистралей для поездов с магнитными подушками позволит увеличить пропускную способность транспортной сети, обеспечит плавный перевод на более высокий уровень и создаст хороший запас для будущего роста.

К оглавлению

Создатель прообраза Google Glass делится мыслями о перспективах носимых компьютеров и даёт советы

Андрей Васильков

Опубликовано06 июня 2013

Сегодня трудно поверить, что прообразом Google Glass послужило невероятное для своего времени устройство, созданное двадцать лет назад студентом Технологического института штата Джорджия Тэдом Старнером. Тем интереснее узнать мнение об очках Google одного из пионеров в области носимых компьютеров, принимавшего в их разработке непосредственное участие.

Свой вариант носимого компьютера Тэд Старнер создал ещё в 1993 году. Он состоял из носимого блока и головного дисплея под названием Private Eye. Именно его можно со всеми основаниями считать предтечей Google Glass.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: