Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 185

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 185

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 185 краткое содержание

Роль ИТ в параноидальном обществе, которое сегодня строится семимильными шагами Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Катастрофа штатных решений Автор: Сергей Голубицкий

Может быть, астрономия в школе всё-таки нужна? Автор: Дмитрий Вибе

Голубятня: Диковина эмпатии от Альбера Камю до Тони Кея Автор: Сергей Голубицкий

Указ № 72: уроки братского народа по удушению интернета Автор: Сергей Голубицкий

Хрущёв и Гамлет: опыт жизни в условиях укрепления вертикали власти Автор: Василий Щепетнёв

Сноуден как гробокопатель облачных технологий Автор: Сергей Голубицкий

Джефф Безос покупает The Washington Post: рождение химеры, змия-искусителя или нового бога? Автор: Сергей Голубицкий

IT-рынокЛюби своих, чтоб чужие боялись! Как Америка Apple выгораживала Автор: Евгений Золотов

Прогноз и капитал: экспертно-аналитическая система от IBS как научная основа инвестиций в образование Автор: Михаил Ваннах

Манифест обреченной экономики Автор: Борис Славин

ПромзонаЭтот датчик позволит точно узнать, какое из электронных устройство потребляет больше всего электричества Автор: Николай Маслухин

Цемент, очищающий городской воздух от загрязнений Автор: Николай Маслухин

Gorilla Glass будет использоваться в новом BMW i8 Автор: Николай Маслухин

Rubbee – универсальный электродвигатель для велосипеда Автор: Николай Маслухин

ТехнологииДесять самых больших телескопов в мире Автор: Андрей Васильков

Вэлкам ту Раша, Эдвард, или Почему в списке Сноудена не хватает пары имён Автор: Евгений Золотов

Цветной ИК-томограф покажет строение живых тканей и молекулярные процессы Автор: Андрей Васильков

Гиперпетля Элона Маска становится общественным проектом Автор: Андрей Васильков

Великие отдыхают: что директор Google ищет на дне океана? Автор: Евгений Золотов

Когнитивные технологии IBM: на пути к искусственному мозгу Автор: Андрей Васильков

Коммуникации низких энергий: для чего Apple купила Passif и будет ли в iWatch батарейка? Автор: Евгений Золотов

Лаборатория на чипе: мгновенный анализ крови и разделение клеток Автор: Андрей Васильков

Как смартфон с фотоаппаратом расправился, или Почему нездоровится Canon и Nikon Автор: Евгений Золотов

ГидПриложение KeyMe сохранит ключ от вашего дома в «облаке» Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 185 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Опершись на фундамент Bluetooth, Nokia в 2006 году выдала беспроводную технологию под кодовым именем Wibree. Позже она вошла в официальные спецификации Bluetooth и стала известна как Bluetooth LE или Bluetooth SMART. Несмотря на схожее имя и близкие технические характеристики (те же частоты, те же скорости, похожий метод передачи данных), Wibree предполагает серьёзные аппаратные и программные изменения, вследствие чего совместимость с более ранними версиями Bluetooth односторонняя (старые смартфоны не удастся научить работать с Bluetooth LE-устройством). Но оно того стоит: простое Bluetooth LE-устройство, запитанное одной батарейкой, теоретически может работать месяцами.

Достигается это не столько снижением мощности сигнала (которая в целом осталась той же — тысячные или сотые доли ватта), сколько хитрой оптимизацией коммуникационного протокола. Его, во-первых, упростили, а во-вторых, реализовали намного более быстрый диалог (то, что называют duty cycle: запрос — передача ответного пакета — конец связи). Когда цикл «запрос — ответ» отнимает в десятки раз меньше времени, то и энергопотребление снижается соответственно (в идеале — стократно!). Bluetooth LE уже поддерживается топовыми смартфонами и планшетами (iPhone 4S и 5, Galaxy S III и IV, Lumia, Nexus 7; правда, андроидовские и Windows-устройства требуют обновления операционных систем до последних версий), множеством недокомпьютерных устройств (они иллюстрируют колонку).

Таким образом, с Bluetooth LE Apple знакома не понаслышке. Так для чего ей понадобилась Passif? Дело, вероятно, в том, что Passif — смелый экспериментатор. Основанная парой молодых дипломированных электротехников в 2006 году, компания собрала полтора миллиона венчурных инвестиций и занялась проектированием суперэкономичных коммуникационных чипов «с нуля». Её фишка — оригинальные патентованные полупроводниковые решения, которые позволяют радикально снизить энергопотребление. Помимо прочего, в её портфеле обнаружен патент на коммуникационное устройство, способное поддерживать связь вовсе без батареек, за счёт наведённых в антенне токов — подобно RFID-чипам, но, вероятно, на б о льшие расстояния и со скоростями, пригодными для более сложных задач, нежели простая защита от воров или выдача нескольких килобайт информации.

Apple же по-прежнему позиционирует себя в качестве первопроходца — а значит, вопрос энергоэкономичности для неё стоит острее других: резервы аккумуляторных технологий давно выбраны, прорывов в микропроцессорной технике не предвидится, остаётся только экономить. Одним из вероятных применений наработок Passif аналитикам видятся «умные часы», над которыми в Apple якобы трудится большой коллектив и выпуск которых (опять же якобы) уже откладывался по причине невозможности совместить энергозапросы устройства с ресурсом батарейки.

Как знать, может быть, теперь в мифических iWatch батарейки не будет вовсе? ;-)

К оглавлению

Лаборатория на чипе: мгновенный анализ крови и разделение клеток

Андрей Васильков

Опубликовано07 августа 2013

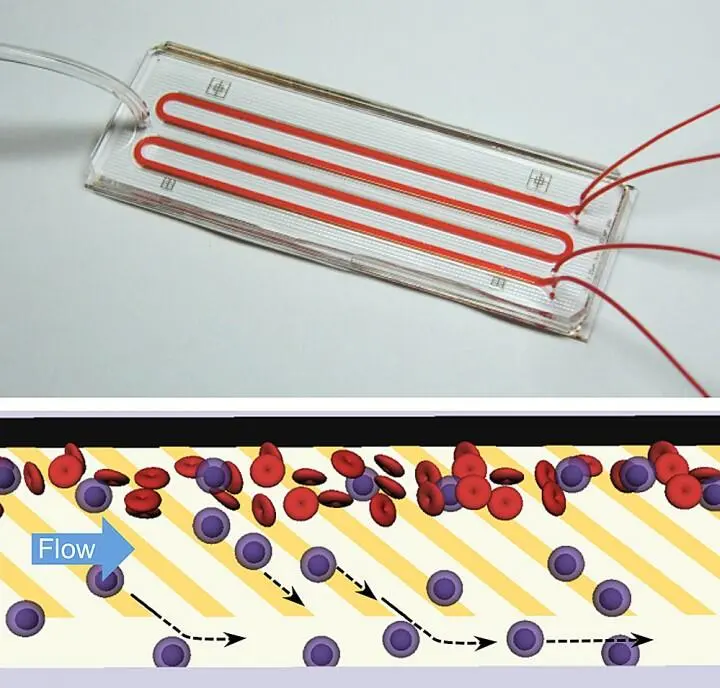

В Массачусетском технологическом институте создалиусовершенствованную версию чипа для сортировки форменных элементов крови. Новая модель не просто лучше отделяет лейкоциты и точнее подсчитывает их число, но и сохраняет белые кровяные клетки неповреждёнными. Это открывает широкие перспективы как для клинических экспресс-анализов, так и для медицинских исследований с чистыми клеточными фракциями.

С общего анализа крови начинается практически любая диагностика. По его результатам можно сузить число предполагаемых заболеваний со сходной симптоматикой и распознать многие патологические состояния. В современных медицинских лабораториях крупных городов подсчёт числа форменных элементов крови и определение её показателей максимально автоматизированы.

Однако такое диагностическое оборудование довольно дорого, и его не в силах приобрести клиники развивающихся стран, где распространённость и длительность течения заболеваний выше. Это приводит к несвоевременному оказанию медицинской помощи, увеличению числа хронически больных и способствует формированию стойких эпидемических очагов.

Частично решить проблему может исследовательская программа «лаборатория на чипе», о которой «Компьютерра» уже писаларанее. Одной из задач данной инициативы является разработка надёжных и доступных методов автоматизированной экспресс-диагностики.

Специалисты MIT долгое время работали над чипом, который смог бы не только сортировать и подсчитывать форменные элементы крови без громоздкого и дорогостоящего оборудования, но и выделять из образца клетки одного вида.

Созданный чип выполняет всю работу буквально в один проход, довольствуясь микроскопическими количествами крови. Секрет его эффективности разработчики объясняют тем, что им удалось использовать технологии биомимикрии — подражания процессам в живых системах.

В норме определённое число лейкоцитов постоянно присутствует в крови человека. При возникновении воспаления они проникают в поражённую ткань, покидая кровеносное русло через поры сосудов. Направление перемещения задаётся присутствием сигнальных молекул — аттрактантов.

Чип использует схожий механизм фильтрации, имитируя в пористом материале микроканала эндотелиальные щели и маркерные вещества, активирующие хемотаксис. В частности, применяется белок P-селектин (CD62P), участвующий в слабой адгезии нейтрофильных лейкоцитов.

У прежней модели, созданной в 2012 году, P-селектин размещался на вытравленных в канале гребнях. Лейкоциты обратимо связывались с ними и увлекались в отдельные ответвления. Несмотря на высокую пропускную способность чипа, в нём происходили нежелательные эффекты перемешивания, что делало его непригодным для аналитической работы.

Спустя год два исследователя предложили новый дизайн чипа. Вместо травления микрогребней они взяли тончайшие золотые полоски. Их расположили по диагонали к потоку образца крови, разместив вдоль всей поверхности P-селектин.

На видео ниже показано, как за счёт слабой адгезии нейтрофильные лейкоциты двигаются вдоль золотых полосок, в то время как остальные форменные элементы крови перемещаются хаотично в общем потоке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: