Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 189

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 189

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 189 краткое содержание

Обустройство России номер два дробь одиннадцать Автор: Василий Щепетнёв

Философский ликбез: что мы знаем, чего никогда не узнаем, а в каких случаях вынуждены обходиться принятием презумпций Автор: Дмитрий Шабанов

Голубятня: Jagal — акт убийства Автор: Сергей Голубицкий

О цензурном тоталитаризме Google Автор: Сергей Голубицкий

Наличные как симптом стагнации ИТ-мысли Автор: Сергей Голубицкий

KitKat, или Как закон тривиальности Паркинсона помогает выживать ИТ-прессе Автор: Сергей Голубицкий

Голубятня: Луч света в темном корпоративном царстве — Parallels Access Автор: Сергей Голубицкий

Предшественники сверхновых звёзд: пока всё вписывается в теорию Автор: Дмитрий Вибе

Стабилизация лавины законодательным путём: прогнозы и размышления Автор: Василий Щепетнёв

Парадокс информационной ответственности Автор: Сергей Голубицкий

Купить «Шумахера»: каким же образом может произойти внедрение роботизированных автомобилей? Автор: Михаил Ваннах

IT-рынокРоссия, Украина, знакомьтесь: Netflix! Скоро ли забудем о «пиратках»? Автор: Евгений Золотов

Джонатон Флетчер и его JumpStation: веб-поиск задолго до Google Автор: Олег Нечай

Краткая история Skype: к десятилетию революционного сервиса Автор: Олег Нечай

Последнее дело Балмера: для чего Microsoft купила Nokia? Автор: Евгений Золотов

«Тёмные схемы»: как интерфейсы веб-сайтов заставляют нас делать то, чего мы не хотим Автор: Олег Нечай

Вещевая сеть: малозаметные, но впечатляющие результаты развития Internet of Things Автор: Михаил Ваннах

Промзона«Умный» носок для грудного ребенка, передающий информацию о здоровье на телефон родителей Автор: Николай Маслухин

Вторая жизнь промышленных объектов: гигантский душ с фестиваля Ruhrtriennale Автор: Николай Маслухин

Повседневный дизайн: бумага FreshPaper продлевает жизнь продуктов в три раза Автор: Николай Маслухин

Электронные часы-кольцо Ring Clock Автор: Николай Маслухин

Производство чемоданов как способ утилизации шерстяных отходов Автор: Николай Маслухин

ТехнологииНовому веку — новые часы! Чем хороши Galaxy Gear и чьи ещё смартвочи на очереди? Автор: Евгений Золотов

Даёшь холивар! Как «убить» Mac и iPhone строчкой текста — и почему это хороший повод забыть Apple Автор: Евгений Золотов

Серая зона: загадка TOR в свете откровений Эдварда Сноудена Автор: Евгений Золотов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 189 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во-первых, резко возрастет безопасность страны. Захотят тёмные силы разбомбить столицу массированным ядерным ударом, а столицы-то и нет! Во-вторых, станет ясно, едут ли люди в Москву потому, что Москва — это столица, или потому, что Москва — это Москва. В-третьих, выборы из нездорового действа превратятся в урок политнауки: будем изучать программы партий, разбирать аргументы, проверять формулы, а не слушать потоки лжей и клевет. В-четвёртых, поумерят пыл народовольцы, эсеры и прочие Азефы, Принципы и Освальды: как стрелять в того, кого как бы и нет? В то же время невидимые, но от того не менее грозные силы правопорядка найдут способ укоротить подстрекателей и саботажников, тех, кто режет кабели связи и распространяет компьютерные вирусы. В-пятых…

Я бы мог дойти и до тридцать седьмого пункта, но это было бы нехорошо. Читатель уже понял идею. И, надеюсь, поддержал.

Подписываюсь просто: писатель.

К оглавлению

Философский ликбез: что мы знаем, чего никогда не узнаем, а в каких случаях вынуждены обходиться принятием презумпций

Дмитрий Шабанов

Опубликовано07 сентября 2013

Не исчерпав ещё окончательно тему эволюции экологических ниш человека, которую разбирал в последних трех колонках, я решил прервать их ряд и поговорить о другом. Эта тема тоже не нова: я несколько раз обращался к ней, в разных колонках обсуждаяеё отдельные аспекты. Сейчас я сделаю нечто иное: соберу ключевые мысли вместе и представлю их в виде некоего ликбеза. Почему вдруг так?

Новый, 5774 год со дня сотворения мира (по версии евреев) я встретил, начав чтение курса для магистров, который называется «Историческое развитие биосистем». Изучение истории становления некоего феномена — совершенно необходимое условие для его понимания. Во вводной лекции я попробовал (и ради слушавших меня студентов, и ради себя самого) ещё раз понять границы, до которых нас может довести наука.

Я готов понять чувства тех, кто воспринимает науку как храм. Cтены этого храма уместно украсить произведениями стенной живописи на классические сюжеты. Леверье открывает Уран на кончике пера, Гёте обнаруживает межчелюстную кость у человека, американские радиоастрономы (Пензиас и Вильсон) регистрируют предсказанное Гамовым реликтовое излучение, «биологи приветствуют своего Менделеева» после доклада Вавилова о гомологических рядах изменчивости…

Естественные и точные науки наглядно демонстрируют возможность предсказания и доказательства. Там, где причинно-следственные связи могут быть установлены достаточно надёжно, наука являет прямо-таки чудеса. Обычный светодиодный фонарик — зримое доказательство справедливости квантовой механики (в классической физике он попросту необъясним), релятивистская поправка, рутинно вычисляемая при GPS-навигации, зримо подтверждает теорию относительности. Есть области, где по состоянию рассматриваемых объектов мы можем уверенно судить об их следствиях или причинах. M → N; N → O; O → P; P → Q… Но можно ли на основании этого уверенно утверждать, каким Z всё закончится или с какого A все начиналось? Нет! Мы можем уверенно говорить только о тех переходах, для которых мы поняли причинно-следственные закономерности…

Дело в том, что научное мышление происходит по весьма строгим, контролируемым правилам. В этом и его сила (на описанной «территории» наука позволяет приходить к заслуживающим доверия, а часто даже весьма практичным выводам), и его слабость (при отсутствии начальных данных или в том случае, если правила перехода от начальных данных к выводам остаются неизвестными, наука пасует). Нет-нет, я сейчас говорил не о фантазии учёного при научном поиске и выдвижении гипотез! Догадки догадками, но любая из них должна быть вписана в комплекс имеющихся данных и представлений, и для этого её надо надлежащим образом обосновать.

А как пройти дальше, за пределы понятного сегодняшней науке? Мы вступим в область философии. Сколько там разных суждений и точек зрения! Попробуем в них разобраться.

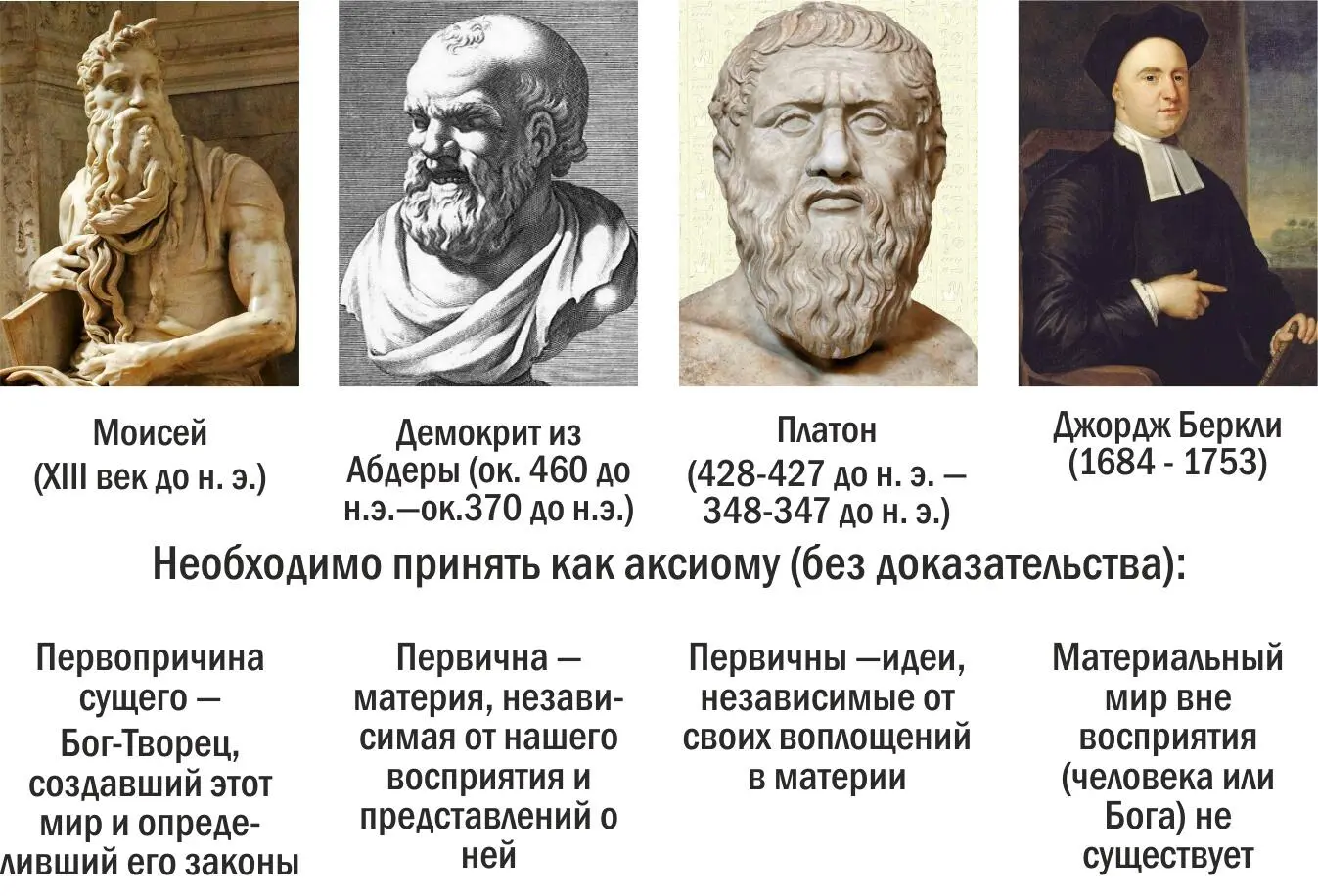

На картинке ниже показаны четыре достойных господина, которых можно считать характерными представителями четырёх подходов (школ, линий…) в философии. С той точки зрения, с которой написана эта колонка, главное различие этих подходов в том, что они предлагают принять на веру разные (но в равной мере удивительные) утверждения.

Конечно, Моисей — вовсе не единственный автор идеи о том, что мир создан Богом. Эта идея существует в форме разных религий, принимает вид то теизма (веры в Бога, активно управляющего миром), то деизма (представления, что роль Бога ограничивается Сотворением), но в общем остается сама собой.

Демокрит, прозванный Смеющимся, верил, что истинным бытием обладают лишь атомы. То, что мы воспринимаем, — лишь отражение в нас настоящего бытия, бытия атомов. Точка зрения кулачного бойца Платона только кажется совсем непохожей на точку зрения Демокрита. На самом деле она тоже постулирует существование чего-то первичного по отношению к нашему бытию, только на роль первопричины Платон выбрал нечто иное, чем Демокрит. «Линия Платона» и «линия Демокрита» (как, собственно говоря, и «линия Моисея») и по сей день имеют своих явных и неявных сторонников. К примеру, не спешите списывать в утиль платонизм: чуть не вся математика является платоновской по своему подходу…

С именем Беркли часто связывают идею солипсизма, которую проще всего выразить так: «Существую только Я, а все остальное — мои фантазии». Точка зрения Беркли была иной. Он понял, что всё нам данное — это наше восприятие. Раз так, существование есть восприятие, esse est percipi , и вне восприятия (человеческого или Божественного) ничего существовать не может. Идея епископа Беркли в чем-то симметрична идее Демокрита. И Беркли, и, кажется, Демокрит понимали, что мы познаем мир через своё восприятие. Разница только в том, что Демокрит уверенно заявил: за нашим восприятием стоит что-то по-настоящему существующее (атомы, etc), а Беркли считал, что за ним ничего нет. Можно ли доказать, что тот или другой прав?

На последний вопрос философия дала четкий ответ: нет. И дал его Дэвид Юм, который раз и навсегда доказал, что наше познание ограничено нашим восприятием. Мы можем по-разному представлять себе то, чт о находится вне восприятия, но доказать или опровергнуть его бытие мы не можем.

А как же разговоры про «доказательства бытия Бога»? Со времён Юма ясно, что их быть не может. Бытие Бога так же невозможно доказать, как его отсутствие, существование материи столь же недоказуемо, как несуществование. Начиная с Юма, существовало множество ученых, осознавших эту мысль и находивших в ней опору для своей работы. Я привожу портреты некоторых из них после портрета самого Юма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: