Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 204

- Название:Цифровой журнал «Компьютерра» № 204

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 204 краткое содержание

La grande bellezza Автор: Сергей Голубицкий

Автобус Google и мерзость политики Автор: Сергей Голубицкий

История падения музыки от Адриана Леверкюна до Дэвида Коупа Автор: Сергей Голубицкий

Второе пришествие рабби Лёва: Голем из Belles-Lettres Автор: Сергей Голубицкий

Мысли, навеянные исповедью атеиста, покидающего цифровое поле брани Автор: Сергей Голубицкий

Гидриды инертных газов в Космосе как вестники Большого и малых взрывов Автор: Дмитрий Вибе

Настольные игры как источник знаний Автор: Василий Щепетнёв

IT-рынокПодарок для айтишника: сырое — великолепно! Автор: Евгений Золотов

Марисса и менеджмент P2P Автор: Сергей Голубицкий

Встречайте SteamOS! Шанс для Valve, шанс для персоналки, шанс для Linux Автор: Евгений Золотов

ПромзонаMcLaren собирается заменить обычные автомобильные дворники на ультразвуковые Автор: Николай Маслухин

Занимайся цветами, а не войной Автор: Николай Маслухин

Универсальная флешка от Sony для пользователей компьютеров и смартфонов Автор: Николай Маслухин

MobileРоман Карачинский (News360): «Люди в Долине верят, что делают мир лучше!» Автор: Дмитрий Мендрелюк

Декорация Android, возведённая в ранг искусства. Часть 2 Автор: Николай Маслухин

Чего ждать от сетей пятого поколения? Автор:

У «Почты России» появилось мобильное приложение для отслеживания посылок и подачи жалоб Автор: Николай Маслухин

ТехнологииЦифровые стражи здоровья, онлайна и офлайна Автор: Михаил Ваннах

Трояны с претензией на авторское право: как не надо делать скрытые биткойн-майнеры Автор: Андрей Васильков

Класс и магазин становятся цифровыми, оставаясь в реальном мире Автор: Михаил Ваннах

Snooperscope — прибор ночного видения с нетривиальными сценариями использования Автор: Андрей Васильков

Хранить бы вечно, но... Возможно ли сохранить старые компьютеры? Автор: Евгений Золотов

Кремниевые нейросети для «умных» машин Автор: Михаил Ваннах

От звонка до звонка, все долгие 6 часов! А если серьёзно, когда на шестичасовку? Автор: Евгений Золотов

ГидOpera Max будет сжимать трафик от мобильных приложений Автор: Михаил Карпов

Цифровой журнал «Компьютерра» № 204 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Встроенного литий-ионного аккумулятора хватает на три–четыре часа работы. Его подзарядка выполняется через порт MicroUSB.

Весь процесс разработки разделён на три этапа соответственно требуемым вложениям. На первом из них всем сделавшим пожертвование выслали чехол с логотипом проекта Snooperscope. По сути, это ещё одна форма привлечения средств для финансирования следующих этапов разработки.

Планы на дальнейшее развитие включают добавление встроенного микрофона для прямой трансляции аудио или записи видео со звуком. Более интересной выглядит анонсированная возможность доступа к Snooperscope через интернет. Устройство сможет подключаться в качестве IP-камеры через сервис DDNS (Dynamic Domain Name Service) откуда угодно.

После обкатки на мобильных устройствах под управлением Android и iOS к Snooperscope будет добавлена поддержка ОС Windows и Mac OS. Таким образом, за счёт совместимости с множеством платформ и прямого доступа по Wi-Fi, гаджет сможет найти массу применений.

На финальный этап проекта требуется ещё около $100 тыс. Разработчики планируют использовать матрицу с более высоким разрешением и установить цифровой сигнальный процессор помощнее.

Цена по предварительному заказу на первом этапе сбора средств составляла $39. В настоящее время она выросла до $69. В рознице в первых серийных партиях Snooperscope будет стоить ориентировочно $99. Старт продаж намечен на май следующего года.

К оглавлению

Хранить бы вечно, но... Возможно ли сохранить старые компьютеры?

Евгений Золотов

Опубликовано19 декабря 2013

Мы считаем само собой разумеющейся необходимость сохранения культурного наследия человечества. Литература, картины, музыкальные произведения, предметы быта — каждая мелочь из прошлого удостоена отдельного места на полке истории, с которой мы сдуваем пыль. И нам недостаточно описаний, репродукций! Чем стала бы великая «Джоконда» в переложении современников? «Девушкой со странной улыбкой»? Нет, мы трепетно храним оригинал, чтобы снова и снова наслаждаться дыханием времени и, возможно, однажды проникнуть в тайну картины ещё глубже. Однако за последние тридцать–пятьдесят лет у нас накопился приличный пласт наследия нового типа: цифрового (назовём его так, ибо оно включает как результаты обработки информации, так и средства). По-хорошему, это богатство тоже должно быть кем-то, где-то и как-то сохранено. Проблема в том, что старые методы презервации для него не годятся.

Цифровое наследие можно подразделить на три категории. Категория первая — результаты цифрового производства: тексты (включая, конечно, и веб-страницы), музыка, изображения. Необходимость их сохранения чём-то осознана, признана — и работа кипит, щедро финансируемая на государственном и межгосударственном уровнях. И уже здесь проявляется несколько специфических сложностей, требующих особого подхода. Скажем, мы столкнулись с беспрецедентными объёмами материала: попробуйте-ка уследить за непрерывно меняющийся Вебом! Ещё хуже необходимость в наличии средств воспроизведения цифрового контента. Во второй половине 90-х каждый меломан-компьютерщик знал, что такое «XM» и «IT». Сегодня, даже если вы вспомните их значение, сможете ли на проиграть? А если сможете, уверены ли, что получите оригинальное звучание — такое, каким его задумывали авторы (разные плееры играют эти форматы по-разному)? И ситуация ухудшается: чем больше новых форматов, чем больше генерируемой информации, тем короче жизнь отдельно взятой контент-единицы.

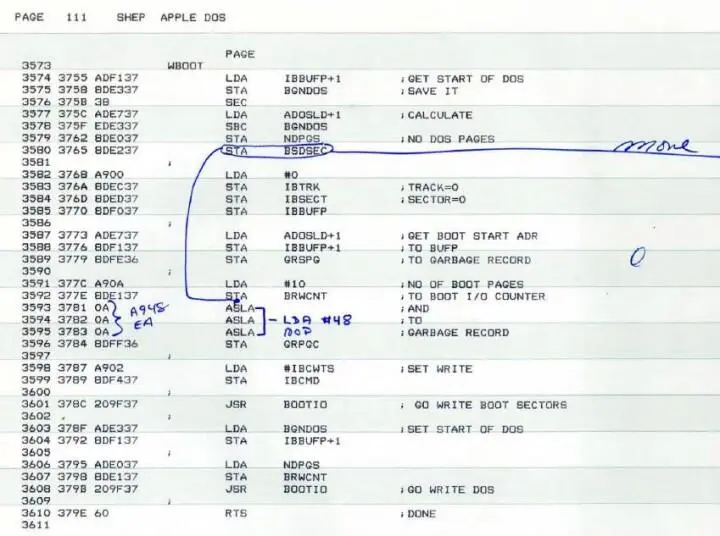

Вторая категория составлена программным обеспечением. Здесь специфика стоит уже в полный рост: программу мало просто сохранить — распечатав на бумаге или «нарезав» лазером на пластиковую болванку; её определённо необходимо уметь исполнить. Собственно эмуляция устаревших компьютерных систем давно не проблема: производительность современных персоналок такова, что позволяет это делать не напрягаясь. Вы наверняка читалио том, как на днях гугловец Кристиан Стефансен запустилэмулятор Amiga 500 (знаковый компьютер 80-х и 90-х) в браузере Chrome (кстати, применив NaCl). Но, откровенно говоря, и здесь лучше бы иметь доступ к оригинальной технике. Потому что любой эмулятор повторяет прототип только в самых основных деталях, без нюансов. И выполнить на эмуляторе, например, программу защиты от копирования, привязанную к особенностям дисковода (а то и лентопротяжного механизма, как это делалось совсем недавно на ZX Spectrum), почти невозможно.

Вот так мы и приходим к необходимости сохранения третьей (и самой сложной) составляющей цифрового наследия — цифровых устройств. Компьютеры и компьютерная периферия (накопители, устройства ввода-вывода и пр.) в работоспособном состоянии нужно сохранить уже хотя бы для того, чтобы воспроизводить программное обеспечение и контент в оригинальном виде и тем гарантированно спасти их от цифрового устаревания. Но больше того, в них — в компьютерах, устройствах — самих может отыскаться что-то достойное увековечения. Скажем, оригинальная конструкция дисковода для Apple II, придуманная Стивом Возняком (фантастически простая для своего времени). Чем этот образчик инженерного гения хуже той же «Моны Лизы»? И если мы храним полотна да Винчи ради эстетического наслаждения и в надежде на новые открытия, разве не должны сохранить оригинал флоппи-контроллера, сотворённый сооснователем Apple?

Однако занимается ли кто-нибудь этим всерьёз? Увы, если и занимаются, то очень немногие. Причина проста: старый цифровой хлам не имеет ценности в глазах широкой общественности. Но раз уж мы с вами способны оценить красоту возняковского дисковода, как сберечь её для потомков? Вариантов всего два: сделать это напрямую, сохранив физический образец устройства, либо создать его цифровую модель — эмулировать — с максимально возможной точностью. И каждый вариант сложен по-своему.

Загляните в какой-то Computer History Museum(фотографии из него иллюстрируют колонку): они держат почти сорок тысяч экспонатов в особых хранилищах — с контролируемой влажностью, освещённостью, температурой, и так далее, и так далее, словно классические произведения общепризнанных искусств. Как и на картинах или книгах, на компьютерах имеются дефекты, повреждения — в общем, отметины, повышающие их историческую ценность, дополняющие историю рождения и жизни. Все эти мелочи важно донести до потомков. Но если архивариусы доцифровой эпохи этим бы и ограничились, хранителям цифровых устройств нужно заботиться ещё и о поддержании экспонатов в работоспособном состоянии. Что делает процесс много, много сложнее. Ведь любое электронное устройство — не монолит, как книга или картина, а сложный комплекс, разные части которого должны работать слаженно. И если из-за ерунды — вроде вздувшегося «электролита» — случается рассинхрон, экспонат превращается всего лишь в груду металла и кремния.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: