Олег Деревенец - Песни о Паскале

- Название:Песни о Паскале

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Деревенец - Песни о Паскале краткое содержание

Песни о Паскале - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

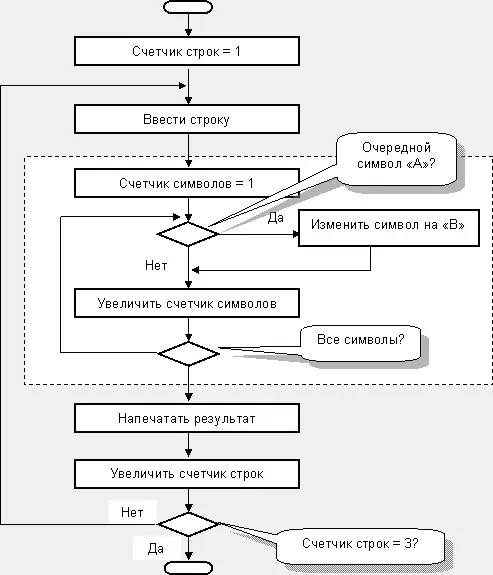

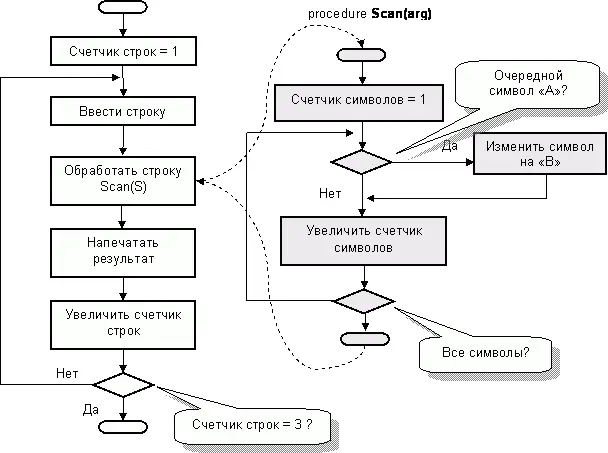

Рис. 43 избавляет вас от необходимости малевать алгоритм будущей программы. Ясно, что программа не так проста, – она включает условный оператор и два цикла, причем один из них вложен в другой. Внешний цикл отвечает за ввод строк, а внутренний – за их обработку. Можно ли упростить это сооружение? Бывалый программист сразу смекнет, как отделить здесь мух от котлет, – внутренний цикл, отмеченный серым цветом, лучше выделить в отдельную процедуру, и тогда программа распадется на два несложных алгоритма (рис. 44). Слева на этом рисунке показан алгоритм главной программы, а справа – алгоритм процедуры, которой я дал имя Scan. Пунктирные линии со стрелками показывают места входа в процедуру и выхода из нее.

Согласитесь, – каждая из этих блок-схем в отдельности не так уж сложна, значит можно приступить к написанию программы.

Легко сказать «приступить», но с чего начать? Настрочить программу целиком и сразу? – вот прекрасный способ запутаться! Нет, профессионалы поступают иначе, следуя одному из двух направлений. Первое из них именуется разработкой «сверху вниз», – проект лепят начиная с главной программы, переходя затем к процедурам. Другое направление противоположно первому и называется разработкой «снизу вверх». Оба направления имеют свои достоинства, поэтому в крупных проектах их иногда используют одновременно. Но сейчас нам лучше подходит первый способ.

Итак, последуем выбранному нами порядку разработки «сверху вниз». Этот подход хорош тем, что на промежуточных этапах получаются почти работающие программы. Почему «почти»? – сейчас поймете. Итак, забудем на время о недостающей процедуре Scan и напишем лишь главную программу, вот она.

{ P_20_1 – первый этап разработки }

var S: string; k: integer;

begin {--- главная программа ---}

for k:=1 to 3 do begin

Write(’Введите строку: ’); Readln(S);

{ Scan(S); }

Writeln(S);

end;

end.

Обратите внимание на закомментированный вызов процедуры Scan(S), – он напоминает о незавершенной части работы. Скелет нашей будущей программы готов, его можно не только скомпилировать, но и запустить, – сделайте это обязательно! Разумеется, программа не выполняет всего задуманного, но уже делает кое-что.

Убедившись в работоспособности скелета, перенесём внимание на процедуру. На этом этапе тоже есть свои хитрости: сначала дадим частичное описание процедуры, создав заголовок и оставив тело пустым. Такую процедуру называют заглушкой или пустышкой. Написав заглушку уберите комментарий с вызова Scan(S), и тогда на скелете нарастет немного «мяса».

{ P_20_1 – второй этап разработки }

var S: string; k: integer;

{--- Заглушка процедуры –--}

procedure Scan(arg : string);

begin

end;

begin {--- главная программа ---}

for k:=1 to 3 do begin

Write(’Введите строку: ’); Readln(S);

Scan(S);

Writeln(S);

end;

end.

Процедура Scan принимает строковый параметр arg (это сокращение от слова argument). Аргумент – так ещё называют параметр процедуры или функции. Теперь снова запустите программу. Если все в порядке, значит вызов процедуры Scan(S), как говорят программисты, видит описание этой процедуры, и его фактический параметр S отвечает формальному параметру процедуры arg.

Переходим к третьему этапу, где можно забыть о главной программе и сосредоточиться на теле процедуры Scan. Напомню, что ей поручено заменить в строке буквы «A» на буквы «B». С этой несложной работой справится цикл, содержащий вложенный в него условный оператор.

for k:=1 to Length(arg) do

if arg[k]=’A’ then arg[k]:=’B’;

Напомню, что arg – это переданная в процедуру строка, а k – счетчик цикла. Вставив этот цикл в тело процедуры Scan, получим готовенькую программу.

{ P_20_1 – третий этап разработки }

var S: string; k: integer ;

procedure Scan(arg : string);

begin

for k:=1 to Length(arg) do

if arg[k]=’A’ then arg[k]:=’B’;

end;

begin {--- главная программа ---}

for k:=1 to 3 do begin

Write(’Введите строку: ’); Readln(S);

Scan(S);

Writeln(S);

end;

end.

Обратите внимание на счетчик циклов k. Он – счетчик – используется нами в двух местах: в главной программе и в процедуре. Налицо экономия памяти, не так ли? Насколько оправдана эта надежда? Скоро узнаем.

Для пишущих на Delphi . Компилятор Delphi не позволит использовать счетчик k так, как сделано в этой программе, – но об этом чуть позже.

Теперь запустите наше творение. Если вам это удалось, значит компилятор не нашел ошибок. Но вот незадача: работает программа неправильно! Во-первых, буква «A» не меняется на букву «B». Ещё печальней то, что перестал работать цикл главной программы. Она, что называется, зациклилась, запрашивая непрестанно все новые и новые строки. А ведь на скелете цикл работал, – мы проверяли!

Впрочем, если ввести строку из трех символов, программа чудесным образом завершится. Это наводит на размышление, – ведь цикл главной программы тоже считает до трех. Не промахнулись ли мы, доверив переменной k «служить двум господам», работая в двух циклах? Ведь внутри процедуры значение счетчика k изменяется, что нарушает работу цикла в главной программе. И лишь когда счетчик случайно станет равен трем, программа завершается.

Как исправить ошибку? Объявить для счетчика внутреннего цикла переменную с другим именем? Да, можно. Но я воспользуюсь этой ошибкой, чтобы показать иной подход и лучше раскрыть механизм процедур и функций.

Процедуры и функции не зря называют подпрограммами. Так же, как в главной программе, внутри подпрограмм можно объявлять свои собственные константы и переменные, – их называют локальными, то есть местными. А всё, что объявлено за пределами подпрограмм, называют глобальным, или всеобщим. Рассмотрим механизм действия локальных объектов и связанные с этим выгоды, для чего исследуем следующую программу.

const c1 = ’Глобальная’;

Интервал:

Закладка: