Александр Журавлев - ДИАЛОГ С КОМПЬЮТЕРОМ

- Название:ДИАЛОГ С КОМПЬЮТЕРОМ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Журавлев - ДИАЛОГ С КОМПЬЮТЕРОМ краткое содержание

Книга посвящена проблеме общения человека с компьютером на естественном языке, одной из важнейших в современной кибернетике. От ее решения зависят успехи во многих областях науки и техники, в первую очередь в тех, которые связаны с управлением механизмами, в том числе и компьютерами.

ДИАЛОГ С КОМПЬЮТЕРОМ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

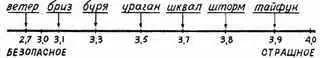

Подумайте-ка! Прямо метеорологическую шкалу ветров выстроил компьютер!

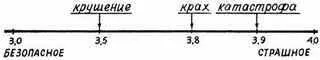

Можно спорить, что «страшнее» — крах или катастрофа, но они в общем-то расположены рядышком, а вот от явно менее «страшного» и более нейтрального слова крушение четко отделены.

Да, с компьютером лучше, пожалуй, не ссориться. Иначе он не промахнется в подборе определения для обидчика хотя бы и по этой шкале.

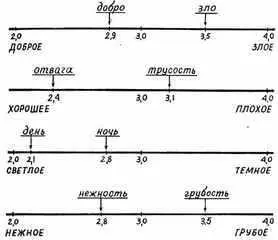

Не только синонимия, но и другие семантические явления охватываются сетью взаимоотношений между звучанием и значением слов. Например, слова, противоположные по смыслу, — антонимы. Так, слово свет имеет по шкале «светлое — темное» оценку фоносемантики 2,5, то есть оно по звучанию «светлое». Тьма — оценку 3,5, то есть по звучанию «темное». А ведь они и противопоставлены по значению по тому же самому признаку! Здесь не только наблюдается гармония ореолов каждого слова, но есть и более глубокое соответствие: противопоставлению значений соответствует противопоставление звучаний.

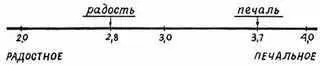

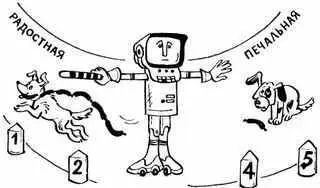

Чаще всего именно соответствие противопоставлений играет определяющую роль. Например, по шкале «радостное — печальное» слово печаль имеет «печальную» среднюю оценку фоносемантики 3,7, то есть его звучание полностью соответствует значению. Но у слова радость такого соответствия как будто бы нет (его оценка 2,8). Однако из сравнения оценок четко видно, что контраст значений этих слов соответствует контрасту содержательности их звучаний. Это особенно наглядно показывает шкала.

Неслучайность сделанного наблюдения подтверждается и тем, что противопоставление синонимов рассмотренных слов дает на той же шкале почти точно ту же картину: веселье — 2,6, уныние — 3,6.

Если бы не цифры, полученные бесстрастным автоматом, невозможно было бы поверить в такие семантические неожиданности! Скажите любому филологу и любому кибернетику, да и вообще любому человеку, что компьютер, не имея ни малейшей информации ни об одном слове русского языка, самостоятельно установил сходство значений слов веселье и радость и указал противопоставленную им по значению пару — уныние и печаль, скажите так — и над вами только посмеются. А между тем это действительно так: компьютер установил все отмеченные семантические сходства и различия, работая только с отдельными буквами. И вот они — цифры. Как говорится, хотите — верьте, хотите — проверьте. Впрочем, восхищает не столько компьютер, сколько удивительно мудрое и рациональное устройство человеческого языка.

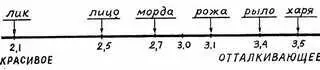

Приведем еще несколько различных шкал с расположенными на них парами антонимов, у которых контрасты значения поддерживаются контрастами звучания. Числа, как и раньше, относятся лишь к фоносемантике; противопоставленность значений очевидна и не требует числовой аргументации.

Хочется приводить примеры еще и еще — так удивительно обнаруженное явление. Но объем книжки ограничен, да и задача ее другая. Не для того работал компьютер, чтобы снабдить доказательствами сторонников идеи о наличии содержательной связи между звучанием и значением слова, хотя это само по себе тоже важно и интересно. Нам нужен практический выход, нужно, чтобы способность компьютера выявлять отношения между оре-ольными аспектами семантики слова помогла ему освоить человеческий язык.

Наверное, вам уже пришла в голову лежащая на поверхности идея: компьютер легко оперирует с содержательностью звуковой формы слова, а раз эта содержательность соответствует качественно-признаковому ореолу и даже в какой-то мере понятийному ядру, то нельзя ли по форме слова судить о его содержании? И тогда, вычисляя только фоносемантику, компьютер получал бы сведения и о других аспектах значения слова. Да, что и говорить, заманчивая идея. Но осуществить ее можно лишь в том случае, если фоносемантический ореол любого слова обязательно соответствует качественно-признаковому.

Но язык не так-то прост. И отношения между содержанием и формой в нем не столь прямолинейны, а, как и во всех других явлениях, диалектичны. Язык развивается, изменяется, в нем все подвержено изменениям, в том числе и содержание и форма. Причем содержание и форма отнюдь не обязаны развиваться синхронно. Напротив, содержание, как правило, более подвижно, изменчиво, а форма консервативна. Вот и получается так, что содержание, изменившись, «уходит» от формы, она перестает ему соответствовать, хотя тенденция к соответствию сохраняется.

Со временем могут измениться и форма и содержание, что, возможно, вновь приведет к их взаимосоответствию, Но на каждом этапе развития языка с необходимостью должны существовать слова с самыми разными отношениями между звучанием и значением — от четкого и явного их соответствия до резкого противоречия.

Так оно и есть. Компьютер обнаружил множество слов с неопределенными отношениями между семантическими ореолами, когда трудно сказать, считать ли эти отношения соответствием или нет, а также выявил слова с противоречиями между звучанием и значением. Правда, «противоречивых» слов немного (язык все же старается такие противоречия преодолевать), но все же они есть.

Понятийное значение слова лихо — «зло, беда, несчастье». Ясно, что его качественно-признаковый ореол характеризуется отрицательными признаками: «нечто плохое, темное, отталкивающее, тяжелое, грустное, страшное, печальное, злое». Но расчет фоносемантического ореола таких признаков не дает. Напротив, ориентируясь на звучание, компьютер считает, что это «нечто хорошее, светлое, безопасное, радостное, доброе».

Налицо противоречие ореолов. И действительно, первые звуки слова — «хорошие, нежные, красивые, безопасные» ль и и — явно не соответствуют значению.

Конечно, язык стремится привести ореолы в соответствие. Как можно заметить, слово в данном значении уже почти не употребляется, а вместо «старого» значения развиваются новые, соответствующие звуковой форме. Когда-то лихой человек означало «злой человек, разбойник», а теперь в песне поется орел степной, казак лихой, что значит «смелый, храбрый, удалой». У наречия лихо тоже устаревает отрицательное значение «плохо, тяжело», вытесняемое положительным «смело, ловко, стремительно».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: