Наум Синдаловский - На языке улиц. Рассказы о петербургской фразеологии

- Название:На языке улиц. Рассказы о петербургской фразеологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЗАО Издательство Центрполиграф

- Год:2010

- Город:Москва - Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-227-02314-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наум Синдаловский - На языке улиц. Рассказы о петербургской фразеологии краткое содержание

В новой книге Наума Синдаловского собраны пословицы, поговорки, каламбуры, чье появление связано с Петербургом. Некоторые из них восходят к первым годам существования города, но бытуют в речи петербуржцев и по сей день. Фольклор предлагает нам свою историю города и его жителей, в которой политические и культурные события соседствуют с деталями повседневного быта. Равно актуальные для фольклора, они с разных сторон характеризуют несколько эпох развития государства и массового сознания.

На языке улиц. Рассказы о петербургской фразеологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Появились далеко не единичные случаи каннибализма. До сих пор один из участков вблизи Михайловского замка в Петербурге называют «Людоедским кладбищем». На нем зарывали здесь же расстрелянных без суда и следствия ленинградцев, замеченных в этом страшном преступлении. По некоторым сведениям, их количество к концу блокады достигло чуть ли не 4 тысяч человек. На этом фоне чудовищным издевательством выглядело решение ленинградских властей к первомайским праздникам украсить витрины магазинов бутафорскими товарами — овощами, фруктами, кондитерскими и гастрономическими изделиями из пластмассы. Об этом петербуржцы узнали из записных книжек ленинградского школьного учителя Алексея Винокурова, недавно извлеченных из архивов КГБ и опубликованных. Он был расстрелян во время блокады за антисоветскую пропаганду. Такой пропагандой в то время считалось упоминание о подобных фактах даже в личных записях, хотя, как это следует из тех же записных книжек, люди открыто, с трудом скрывая неудовольствие, говорили об этом.

На улицах голодные ленинградцы обшаривали негнущимися пальцами карманы мертвецов в поисках спасительных и уже ненужных владельцу продовольственных карточек: «Умирать-то умирай, только карточки отдай». Они нужны были живым. Имеем ли мы моральное право с «высоты» нашей сытости осуждать истощенных и вконец ослабленных людей за это.

В 1974 году вблизи Смольного, на площади Пролетарской Диктатуры, которую в народе прозвали «Площадью круглых дураков» и «Диким кругом», закончилось строительство нового Дома политического Просвещения, известного в городском фольклоре 1970–1980-х годов как «Крысятник» и «Дом инфекции». Дом строился по проекту архитектора Д. С. Гольдгора. С появлением здания питерская мифология обогатилась новой топонимической конструкцией: «ДПП на ППД» (Дом Политического Просвещения на Площади Пролетарской Диктатуры). Остается добавить, что зданию присущи черты архитектурного стиля, характерного для 1970-х годов, который среди специалистов получил прозвище «Романовский» по фамилии первого секретаря Ленинградского обкома КПСС того времени Григория Васильевича Романова.

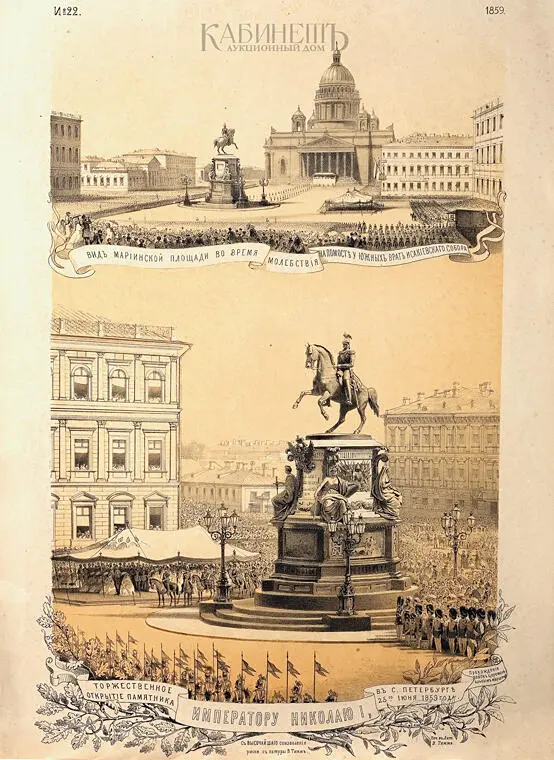

Эпоха тридцатилетнего царствования Николая I закончилась для России печально. Сокрушительное поражение в Крымской войне и последовавшая затем полная политическая изоляция требовали немедленного реформирования всего внутреннего устройства страны. Николай I это хорошо понимал, но ни сил, ни желания для этого у него уже не было. Чувствуя свою полную несостоятельность, он, если верить фольклору, выпросил у своего лейб-медика доктора Арендта склянку быстродействующего яда, взял с него слово о сохранении тайны и добровольно ушел из жизни. Реакция современников на смерть императора была полярно противоположной. Одни воспринимали его кончину как благо для страны, другие, напротив, считали, что Россия потеряла отца, благодетеля и заступника.

Так или иначе, но очень скоро, в 1859 году, в центре Исаакиевской площади Петербурга был установлен памятник Николаю I. Общий проект монумента принадлежал французскому архитектору Огюсту Монферрану, автору Исаакиевского собора, освященного годом ранее. Конную группу вылепил и отлил известный русский скульптор-анималист Петр Карлович Клодт, а пьедестал исполнили архитекторы Н. Ефимов и А. Пуаро и скульпторы Р. Залеман и Н. Рамазанов. Памятник представляет собой поднятого на дыбы коня с всадником, опирающегося на сложный многоярусный пьедестал, углы которого украшают четыре аллегорические женские фигуры: Мудрость, Слава, Правосудие и Вера. В Петербурге бытует легенда о том, что эти фигуры будто бы имеют портретное сходство с женой и тремя дочерьми Николая I. Для скульптуры Мудрости с зеркалом в руке, в котором должна была отражаться Правда, позировала якобы сама императрица Александра Федоровна. Вероятно, те же верноподданнические корни имеет и другая расхожая легенда — что у ангелов на фасадах Исаакиевского собора лица членов императорской семьи.

Впечатляет и фигура самого Николая I, представляющая собой блестящий скульптурный портрет тщеславного, ограниченного и самодовольного человека, безуспешно тщившегося быть похожим на своего великого предка — Петра I. Позже петербуржцы сравнивали этот образ с убийственной характеристикой, данной Николаю I Пушкиным: «В нем много от прапорщика и мало от Петра Великого».

Известна легенда о том, что бронзолитейщик, отливавший для памятника скульптуру Николая, на воротнике кителя императора будто бы отчеканил хорошо известное русское слово из трех букв, сопроводив его оттиском своего личного клейма. Поди проверь, так это, или нет. Высота монумента более 16 метров. Гораздо важнее, что эта легенда задала общий тон всей мифологии памятника.

Идея памятника состояла в том, что Николай следует за Петром I, продолжая его великое дело реформирования России. Однако еще до официального открытия монумента петербургские остроумцы обратили внимание обывателей на то, что памятники Петру Великому и Николаю I хоть и установлены на одной оси, и обращены в одну сторону, но отгорожены друг от друга мощной громадой Исаакиевского собора. Одно петербургское предание рассказывает, что уже на следующий день после открытия памятника Николаю I на сгибе передней правой ноги коня появилась доска с надписью: «Не догонишь!». Вскоре родилась поговорка, широко распространенная в городе: «Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает». Затем появились и варианты этой поговорки, уничижительный: «Дурак умного догоняет, да Исаакий мешает» и нейтральный: «Правнук прадеда догоняет, да Исаакий мешает».

Надо сказать, что это не единственный пример эксплуатации фольклором композиционного решения Монферрана. Согласно одной из легенд, любимая дочь Николая I Мария сразу после открытия памятника отказалась жить в построенном отцом специально для нее Мариинском дворце, сославшись на то, что ей неприятно видеть, как отец гарцует на своем скакуне, повернувшись спиной к ее окнам, а значит, отвернулся от нее. Согласно другой легенде, через пятьдесят лет, когда Николай II решил подарить этот дворец своей возлюбленной, балерине Матильде Кшесинской, она тоже решительно отказалась от монаршего подарка, сказав при этом: «Два императора — Петр I и Николай I уже отвернулись от дворца, и мне не хотелось бы, чтобы их примеру последовал третий». Было ли это на самом деле, сказать трудно, но именно тогда Матильда Кшесинская начала строить собственный особняк на противоположном берегу Невы, почти напротив окон Зимнего дворца.

Торжественное открытие памятника императору Николаю I. В. Ф. Тимм «Русский художественный листок». 1859 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: