Йенс Нордфальт - Ритейл-маркетинг: Практики и исследования

- Название:Ритейл-маркетинг: Практики и исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3935-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Йенс Нордфальт - Ритейл-маркетинг: Практики и исследования краткое содержание

Ритейл-маркетинг: Практики и исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

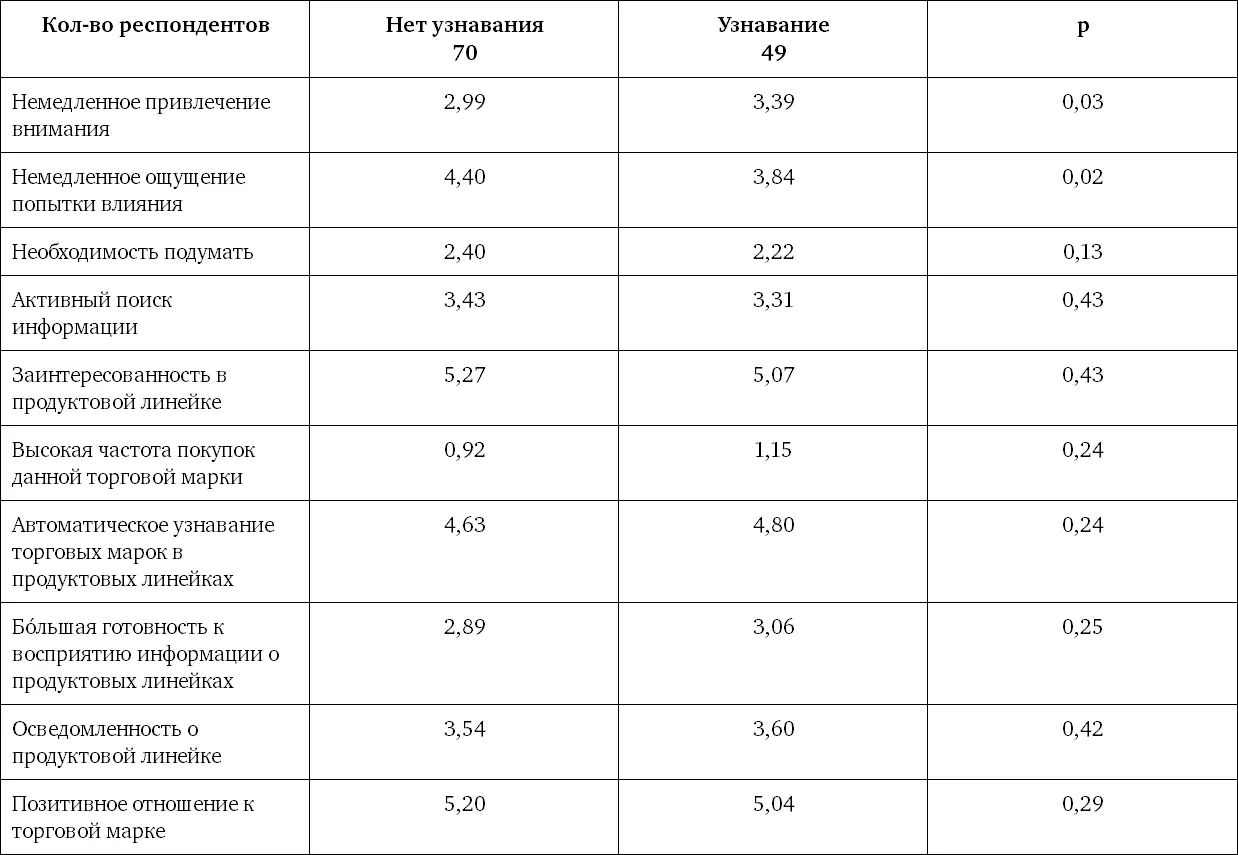

Я попытался найти причину, по которой одни люди заметили плакат, а другие – нет, т. е. почему из всех контактировавших с рекламой лишь некоторые пропустили ее в свое сознание. В таблице 2.4 можно увидеть, что некоторые из возможных причин стоит исключить из рассмотрения, поскольку они не позволяют объяснить вышеуказанный феномен. О том, что переменная сыграла роль «замочной скважины» или фильтра, можно говорить только в том случае, если ее значение сильно отличается между группами, не узнавшими плакат и узнавшими его. Например, те, кто любит прорекламированную торговую марку или продуктовую линейку, не были сколь-нибудь более внимательными. Не отличились повышенной восприимчивостью и те, кто часто покупает эту торговую марку.

Таблица 2.4.Переменные, объясняющие, почему мы видим или не видим определенные вещи. Обратите внимание на то, что этот пример затрагивает механизмы перцептивной бдительности и перцептивной защиты, о которых мы говорили выше

Единственными переменными, существенно повлиявшими на то, была ли замечена реклама или нет, стало спонтанно возникшее у человека позитивное отношение вкупе с отсутствием ощущения того, что на него пытаются оказать воздействие. Обратите внимание, что оба эти чувства возникли еще до того, как мозг осознал наличие рекламного плаката. Пока эти фильтры не сказали либо «да», либо «нет», люди были не способны ничего «увидеть». Помните, что зрительное восприятие – многоступенчатый процесс.

Данный эксперимент с рекламным объявлением был приведен мной с целью доказать, что, прежде чем попасть в сознание, визуальная информация всегда проходит процесс предварительного отбора. Это утверждение справедливо и для товаров в магазине. Еще в одном эксперименте ни один из покупателей не заметил пастилок для горла на полке с соком или, по крайней мере, не обратил на них достаточно внимания, чтобы они оставили след в его памяти. Если люди действительно «видят» товары на полках, трудно объяснить, почему, как показывает исследование за исследованием, специальная выкладка (с акцентом на 10-процентное снижение цены) может обеспечить рост продаж более чем на 500 %. Разве это не доказывает тот факт, что, пока продукт не выложен привлекающим внимание образом, большинство посетителей его попросту не замечают? И как объяснить тот факт, что покупатели воспринимают ассортимент как более разнообразный, если те же товары и в том же количестве развешаны на стойках, а не просто выложены на столах? Или результаты экспериментов, показывающие, что при соблюдении ритейлером определенных правил выкладки потребителям кажется, что товаров стало больше, тогда как в действительности их стало меньше на 50 %?

Ритейлерам нужно понять, что люди не видят всего, на что смотрят. Если покупатели не воспринимают ассортимент как содержащий нужные им продукты, его расширение не всегда лучшее решение. Часто гораздо эффективнее сосредоточиться на более грамотной демонстрации уже имеющихся товаров. Магазин должен помочь покупателю увидеть .

Привычка мешает нам видеть

Для того чтобы помочь покупателю увидеть, необходимо понимать, как работает процесс зрительного восприятия. Стоит заметить, что он требует значительных энергозатрат, поэтому мозг делает все возможное, чтобы избежать обработки визуальной информации.

Следующий пример показывает, насколько важным для магазина может быть понимание этого факта ( Й. Нордфальт, 2009 ). В одном квазиэксперименте (эксперименте, где не в полной мере соблюдены все требования статистического исследования) я разделил покупателей на две группы: в одну были включены люди, имевшие четкое мысленное представление о том, как должен выглядеть поход в магазин, в другую, соответственно, те, у кого такого представления не было. Обе группы посетили привычные для себя магазины. Моя гипотеза состояла в том, что люди, имеющие в голове более четкий план покупок, будут склонны в определенной мере придерживаться его, тогда как те, у кого такого плана нет, будут более открытыми к восприятию новых товаров, представленных на полках магазинов.

Результаты подтвердили мою гипотезу. Было установлено отсутствие взаимосвязи между более продолжительным нахождением в магазине и увеличением суммы покупки. Предположение о наличии связи между этими факторами оказалось верным только в том случае, когда удалось каким-то образом активировать внимание человека. В тех случаях, когда у покупателей имелись устоявшиеся привычки, их мозг стремился автоматически придерживаться уже отработанных схем. В группе без устоявшихся привычек доля внеплановых покупок была выше почти на 80 % (39 % по сравнению с 22 %). Таким образом, для того чтобы поступающая от глаз зрительная информация дошла до сознания, мозг не должен опираться на привычные ментальные паттерны.

Исследования, использующие оборудование для отслеживания движения зрачков, показывают, что, когда мы смотрим на что-либо, наши глаза движутся в режиме сканирования . На доли секунды взгляд останавливается и фиксируется на какой-либо части объекта, а затем перемещается к следующей точке. Благодаря комбинации молниеносного сканирования и фиксаций мы создаем зрительный образ того, на что смотрим. Когда мы неоднократно видим один и тот же объект, устройства слежения за зрачками показывают, что траектория сканирования остается прежней, но продолжительность фиксации взгляда в соответствующих точках снижается. По всей вероятности, здесь имеет место обучение, в результате которого глаза говорят мозгу, что ему не нужно беспокоиться по поводу этого объекта. Что вполне логично, если представить, насколько маломощно наше сознание и сколько энергии тратится на мыслительную деятельность.

Если покупатель несколько раз прошел мимо полки и не нашел для себя ничего интересного, в конце концов он вообще перестает ее замечать. Идея состоит в том, чтобы привлечь взгляд и, таким образом, стимулировать передачу зрительной информации в сознание. Только так мы поможем человеку увидеть то, на что он смотрит.

Мы смотрим через призму нашей памяти

Эту фразу можно интерпретировать по-разному, но в контексте нашей беседы я рассмотрю только один из возможных вариантов, который будет звучать следующим образом: задача магазина – сделать так, чтобы покупка одного товара активизировала мысли о других продуктовых линейках. Это стимулирует перцептивную бдительность при последующем контакте с активированными элементами. Проще говоря, если вы покупаете картофельные чипсы, то с меньшей вероятностью не заметите полку с кока-колой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: