Айеле Лушкау - Античный мир «Игры престолов»

- Название:Античный мир «Игры престолов»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент РИПОЛ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-12553-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Айеле Лушкау - Античный мир «Игры престолов» краткое содержание

В данной книге мир «Песни Льда и Пламени» рассматривается с точки зрения истории, культуры, литературы Античности. Ранее книга выходила под названием «Валар Моргулис: Античный мир „Игры престолов“».

Античный мир «Игры престолов» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это область, в которой древний мир может помочь нам избавиться от предположений, сделанных исходя из нашего опыта и опыта многих современных культур, и заставить нас больше ценить «Игру престолов». Для греков и римлян герои были могущественными личностями, обычно превосходными воинами, а также королями, пророками и певцами, которые после смерти становились объектами поклонения; герои, таким образом, занимали промежуточное положение между людьми и богами. Но они не обязательно были хорошими или, в конце концов, успешными. Почти все классические герои обладают непривычной для нас некоторой двуличностью: они не просто ущербные люди, за которых мы обычно переживаем (например, Росомаха или Грегори Хаус), но кто-то, кто может нести огромные разрушения и является подлинно трагичной фигурой. Ахиллес, может, и лучший воин на Троянской войне, но его гордость становится причиной гибели множества товарищей, и ему так и не удается захватить Трою, потому что его убивает Парис. Возможно, Эдип и достаточно умен, чтобы разгадать загадку Сфинкса, но он чуть ли не последним узнает, что убил собственного отца и женился на своей матери. В то время как Голливуд предлагает нам не обращать внимания на недостатки героя и полюбить симпатичного негодяя, классическая литература и мифы рассматривают недостатки вместе – или даже выше – с достоинствами героя. Предполагается, что мы должны ощутить шок и трепет, сталкиваясь с подобными фигурами в литературе или на театральной сцене; нас не просят любить их, даже если мы и ощущаем некое сочувствие их судьбе и извлекаем уроки из их историй. Именно с такой точки зрения мы должны рассматривать персонажей (героев?) «Игры престолов»: не только множество вместо одного, но также и двуличность вместо обычных качеств хорошего человека.

Одним из важных аспектов античного героизма является конфликт между исключительным и средним, между особенным и каждодневным, и этот конфликт часто выражается в политике: власть одного над многими, одной привилегированной нации над другой. В этом плане борьба между людьми, часто сводящаяся к их личным характеристикам, символизирует более обширный конфликт между группами, ценностями или взглядами на мир. Размышляя о героях «Игры престолов» как о частично политических символах, мы можем оценить особенности и риски разных режимов, так же как и целую систему, в которой действуют персонажи, – систему, демонстрирующую уже знакомое соперничество между исключительным и обычным, героями и обычными людьми. Эта система очевидна также и в «Илиаде», так как Ахиллес и Агамемнон соперничают друг с другом, решая, кто из них – главный властитель или главный воин – лучший и наиболее ценный из греков, – противостояние, которое в конечном счете измеряется жизнями простых солдат и наименее значимых героев.

Политики не обязательно должны быть великими и последовательными; иногда это касается психологии отдельного героя, пытающегося понять и определить свою роль как лидера в изменяющихся обстоятельствах. В то время как герои «Илиады» изолированы от обычной жизни условиями поля боя, традиция, зародившаяся в «Одиссее», затрагивает тему того, как эти необыкновенные люди смогут вернуться домой и интегрироваться в гражданское общество после событий, что они пережили. Большинство возвратившихся из Трои, например, обнаруживают, что их жены неверны, а дома, наследство и должности узурпированы. Тех, кому повезло меньше, убивают, как Агамемнона, микенского царя, которого, как мы помним из первой главы, заколола в ванне собственная жена; кому же повезло больше, как Диомеду и Одиссею, начинают новую жизнь и основывают новые города на западе Средиземноморья. Лишь немногим удается вновь обрести семейное счастье. Исключительность и посредственность, по сути, не могут идти рука об руку, и далеко непросто порой бывает совершить переход от эпического героизма к повседневной жизни, даже если это повседневная жизнь царя Итаки.

Все же иногда политика войны со всей своей жестокостью и беспощадностью нашла свой путь в дом, и, казалось бы, частный акт приведения своего дома в порядок становится символом неудачной попытки управления государством. Герои «Игры престолов», будь то Тирион, или Дейенерис, или многие другие, сталкиваются с событиями, которые должны пережить, и путешествиями, которые должны совершить, и нет гарантии, что в конце концов они обретут покой, победив или добравшись до дома. Но, именно наблюдая за борьбой по мере повествования, как государственной, так и личной, мы, читатели и зрители, можем в большей степени разобраться в отношениях героев с их королевством или людьми.

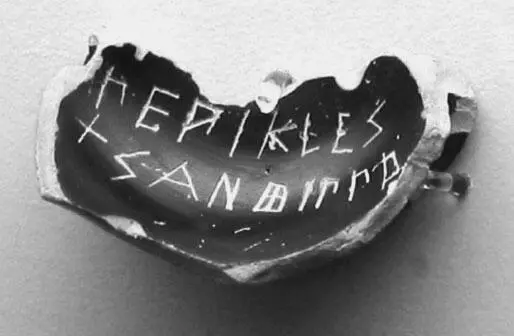

Как в Греции, так и в Риме вопрос о том, что делать с гражданами, которые выделялись среди других, был злободневной проблемой, так как в обоих обществах высоко ценилось равенство среди граждан, будь то в пределах города (в Афинах) или в пределах политического класса (в Риме). В разных местах пришли к разным решениям, хотя изгание зачастую было проверенным и действенным методом избавления от тех, кто не подходил под шаблон. В Афинах практиковалась процедура под названием «остракизм», в которой граждане выбирали наиболее видного из них и избавлялись от него, если чувствовали, что так будет лучше: человека ссылали на десять лет, чего хватало, чтобы снизить его растущее влияние.

Остракон с надписью «Перикл, сын Ксантиппа». Афины, музей Агоры

В Риме к изгнанию приговаривались через суд, что часто сопровождалось лишением гражданских прав и бедностью. И кем были эти опасные граждане? Благородными мужами, наделенными ораторским талантом, имевшими широкий круг последователей, харизматичными неординарными личностями. Во времена Античности ценились те, кто добивались больших успехов в служении государству. Такие люди могли и не быть героями в каком-то определенном смысле, но мы видим, что их жизнь проходит по определенному шаблону: за успехом следуют неудачи, лидерство сменяется изгнанием. В обоих случаях люди в древности испытывали пределы, в которых исключительные личности могли быть приспособлены к обществу и поддержаны им. В Риме кульминацией этого процесса стали постоянные гражданские войны и создание монархической системы управления государством. Таким образом, главой государства становится конкретный человек, который рассматривался как воплощение бога на Земле, подобно героям, какими когда-то были Ахиллес и Эдип.

Возникает, однако, одна проблема, связанная с перефокусировкой внимания на исключительность как маркер эпического героя: в эпосе и, конечно, политике редко присутствует лишь один настоящий герой. Например, в «Илиаде» Ахиллес – наиболее известный из греческих героев, но далеко не единственный: Агамемнон, Диомед, Гектор, Аякс, Одиссей и многие другие играют свои роли, и не только во втором составе. Ахиллес молод – в соответствии с некоторыми источниками ему лишь пятнадцать на время начала битвы, – и он занимает лишь второстепенное положение. Агамемнон, в отличие от него, в расцвете сил и положения в обществе, и большая часть «Илиады» прослеживает связь между ними, поскольку оба пытаются занять высокое положение в греческом лагере. Предводитель троянцев Гектор тем временем обычно представляется антагонистом, главным соперником Ахиллеса, и поскольку в античном мире повсеместно бытовало мнение, что из них двоих лучшим воином был Ахиллес, «Илиада» также повествует об их соперничестве. Фактически именно конкуренция и, в частности, борьба за признание и славу, является движущей силой эпоса: соревнование противостоящих сторон, но также, что более важно, соперничество героев, для которых Троянская война является средством выяснения, «кто лучший из ахейцев». Примерно такое же противоречие существовало и в Риме, где аристократия постоянно предпринимала попытки прославить Рим и, таким образом, приносила славу себе и своим уважаемым семьям. Римляне добивались этого теми же средствами, что и эпические герои: политическими и военными действиями, постоянно доказывая, насколько они лучше остальных. Это противоречие между личной славой и славой Рима оказалось как крайне эффективным, превратив Рим из маленькой деревушки на берегу Тибра в раскинувшуюся на весь мир империю, так и деструктивным, так как постоянные ссоры между аристократами спровоцировали крах Римской республики, на смену которой пришла самодержавная империя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Фурсов - Мир «Игры престолов» — это мир подлости, разврата и жестоких пыток [«Игра престолов» как проект будущего]](/books/1082346/andrej-fursov-mir-igry-prestolov-eto-mir-podlo.webp)