Маркус дю Сотой - О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний

- Название:О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-12646-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маркус дю Сотой - О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний краткое содержание

О том, чего мы не можем знать. Путешествие к рубежам знаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Со временем открывали все новые и новые частицы, так что общая картина стала совершенно неподъемной. В 1955 г. нобелевский лауреат Уиллис Лэмб съязвил в своей благодарственной речи: «Если раньше за открытие новой частицы давали Нобелевскую премию, то теперь за это следовало бы штрафовать на десять тысяч долларов». Когда ученые выяснили, как химические элементы образуются из электронов, протонов и нейтронов, они надеялись упростить периодическую систему. Однако оказалось, что эти три частицы были лишь вершиной айсберга. Теперь обнаружилось более сотни разных частиц, которые, по-видимому, образовывали те кирпичики, из которых состоит материя. Энрико Ферми сказал тогда одному студенту: «Молодой человек, если бы я знал названия всех этих частиц, я был бы ботаником».

Начались поиски объединяющего принципа, который объяснил бы существование мюонов, пионов, каонов и других частиц, – так же как Менделееву удалось найти порядок классификации элементов и логику их расположения в периодической системе.

Основополагающая структура, которая наконец позволила понять логику этого зверинца частиц – так сказать, нарисовать план, позволяющий не заблудиться в зоопарке, – оказалась в итоге математическим объектом.

План зоопарка частиц

Когда пытаешься что-то классифицировать, полезно выделить некую основную характеристику, позволяющую разделить множество неупорядоченных объектов на меньшие группы. Так, идея биологического вида помогла установить некий порядок в животном царстве. В случае физики элементарных частиц одной из важных неизменяемых характеристик, которые позволили разбить весь этот зоопарк на меньшие группы, был электрический заряд. Как та или иная частица взаимодействует с электромагнитным полем? Электроны отклоняются в нем в одну сторону, протоны – в другую, а нейтроны вообще его не замечают.

По мере обнаружения новых частиц их можно было сортировать при помощи электромагнитного поля. Некоторые из них отправлялись в клетку к электрону, другие – к протону, а остальные следовало поместить вместе с нейтроном. Так был сделан первый шаг к упорядочению зверинца частиц.

Но электромагнитное взаимодействие – это лишь одна из четырех известных нам сил, связывающих Вселенную воедино. Три остальные силы – это гравитация, сильное ядерное взаимодействие, которое связывает протоны и нейтроны, удерживая их вместе внутри атомного ядра, и, наконец, слабое ядерное взаимодействие, управляющее такими процессами, как радиоактивный распад.

Задача состояла в выделении других характеристик, которые подобно электрическому заряду могли бы выявить разное поведение этих частиц с точки зрения других фундаментальных взаимодействий. Например, хорошим критерием для установления некоторой иерархии в зоопарке частиц была их масса. По этому признаку можно сгруппировать вместе пионы и каоны, масса которых на порядок меньше, чем у протонов и нейтронов, из которых состоит обычная материя. В другую группу входили вновь открытые сигма-, кси– и лямбда-гипероны, более тяжелые, чем протоны и нейтроны, и часто распадающиеся на протоны и нейтроны.

Частицам с близкой массой часто присваивали одинаковые греческие названия. Собственно говоря, массы протона и нейтрона настолько близки, что их тоже считали родственными частицами, и немецкий физик Вернер Гейзенберг (идеи которого легли в основу нашего следующего «рубежа») придумал для них новое общее название – нуклоны. Но масса все же была грубоватым критерием для классификации частиц. Физики искали чего-то более фундаментального, какой-нибудь закономерности, которая была бы так же эффективна, как и открытый Менделеевым принцип расположения атомов.

Ключевым элементом, позволившим разобраться в этой лавине новых частиц, стало новое свойство, называемое странностью. Название это возникло в связи со странным поведением некоторых из таких частиц при их распаде. Поскольку, в соответствии с уравнением Эйнштейна E = mc 2, масса эквивалентна энергии, а природа предпочитает низкоэнергетические состояния, частицы с большей массой часто стремятся распасться на менее массивные частицы.

Существует несколько механизмов такого распада, каждый из которых основан на одном из фундаментальных взаимодействий. Каждый из механизмов имеет свои характерные признаки, что позволяет физикам понять, какое из фундаментальных взаимодействий вызывает данный распад. Наиболее вероятное для распада той или иной частицы взаимодействие также определяется энергетическими соображениями. Сильное ядерное взаимодействие обычно приводит к распаду частицы быстрее всего, в течение 10 –24секунды. Следующим в этой иерархии идет электромагнитное взаимодействие, которое может вызвать испускание фотонов. Слабое ядерное взаимодействие наименее выгодно энергетически, а потому занимает большее время. Распад частицы через слабое ядерное взаимодействие может занять около 10 –11секунды. Таким образом, измеряя время, проходящее до распада, можно выявить признаки участия в нем того или иного взаимодействия.

Например, дельта-барион распадается за 6 · 10 –24секунды на протон и пион через сильное ядерное взаимодействие, а сигма-гиперон распадается на те же протон и пион за 8 · 10 –11секунды. Большее время распада говорит о том, что он происходит с участием слабого ядерного взаимодействия. Между двумя этими случаями мы находим пример нейтрального пиона, распадающегося через электромагнитное взаимодействие на два фотона, что занимает 8,4 · 10 –17секунды.

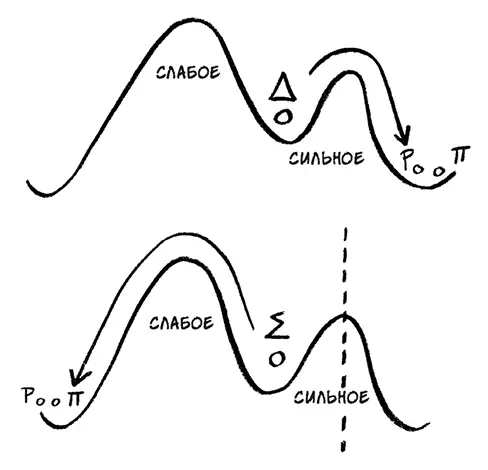

Представим себе шар, лежащий в ложбине. Если слегка подтолкнуть шар вправо, он перекатится через бугорок и попадет в более глубокую ложбину. Этот путь соответствует сильному ядерному взаимодействию. Слева от шара расположен более высокий бугорок, за которым также лежит состояние с более низкой энергией. Это направление соответствует действию слабого ядерного взаимодействия.

Так почему же дельта-барион находит легкий путь через низкий бугорок, а сигма-гиперон преодолевает дополнительные препятствия? Такое поведение казалось странным. Получалось, что некоторые частицы наталкиваются на некий барьер (обозначенный прерывистой линией), который мешает им попасть в нижнюю ложбину по легкому пути.

Дельта-барион ( Δ ) распадается на протон и пион через сильное взаимодействие. В отличие от него сигма-гиперон (Σ) распадается через слабое взаимодействие

Красота должна быть странной

Физики Абрахам Пайс, Мюррей Гелл-Манн и Кадзухико Нисидзима придумали хитроумный способ разрешения этой загадки. Они предложили новое свойство, подобное заряду, которое определяло, могут или не могут такие частицы участвовать в сильном взаимодействии. Такое новое свойство, названное странностью, позволило физикам классифицировать все эти новые частицы. Каждой частице можно было присвоить значение странности в соответствии с тем, проходил или не проходил ее распад по «длинному пути».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: