Нейт Сильвер - Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет

- Название:Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аттикус»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-09938-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нейт Сильвер - Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет краткое содержание

О том, как этому научиться, рассказывает Нейт Сильвер, политический визионер и гуру статистики, разработавший систему прогнозов, позволившую дважды максимально точно предсказать результаты президентских выборов почти во всех штатах Америки. Его книга во многом близка исследованиям Нассима Талеба и столь же значима для всех, кто имеет дело с большими объемами данных и просчитывает различные варианты развития событий. И если Талеб говорит о законах зарождения «черных лебедей», Сильвер исследует модели и способы, позволяющие поймать этих птиц в расставленные нами сети. Он обобщает опыт экспертов-практиков, изучает различные модели и подходы, позволяющие делать более точные прогнозы. Как и Даниэль Канеман, автор бестселлера «Думай медленно… Решай быстро», наблюдая за поведением и мышлением людей, оценивающих неопределенные события, Сильвер утверждает: да, компьютеры незаменимы при работе с огромными массивами данных, но для максимальной точности результатов необходим гибкий человеческий ум и опыт, ведь прогнозирование – это планирование в условиях неопределенности.

Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«В будущем, мы увидим его возрастание и убывание, – говорит Рамсфелд. – Вероятно, мы остаемся очень уязвимыми перед лицом терроризма, будучи свободными людьми. Такова наша природа. Мы хотим иметь возможность просыпаться по утрам, и отправлять детей в школу, и не оглядываться по сторонам, чтобы проверить, не убьет ли нас что-нибудь. И если нам придется кардинально изменить поведение свободных людей, то можно считать, что террористы победили». Хотя Израиль и становится объектом терактов гораздо чаще, чем США, его жители не живут в страхе перед терроризмом. Проведенный в 2012 г. опрос израильских евреев показал, что лишь 16 % из них считает терроризм наибольшей опасностью {987}, то есть не больше, чем количество людей, обеспокоенных состоянием образовательной системой Израиля.

Ни один израильский политик не скажет напрямую, что он приемлет мелкомасштабный терроризм, но именно это и происходит в стране. Они терпят, потому что альтернатива – народ, парализованный страхом, – будет в точности соответствовать целям террористов. Ключевой элемент в стратегии страны – сделать жизнь как можно более нормальной для людей после атаки. Например, полиция стремится расчистить место террористической атаки в течение четырех часов после взрыва {988}, чтобы дать всем возможность вернуться к работе, отдыху и другим делам. Мелкомасштабный терроризм воспринимается как преступление, а не как экзистенциальная угроза.

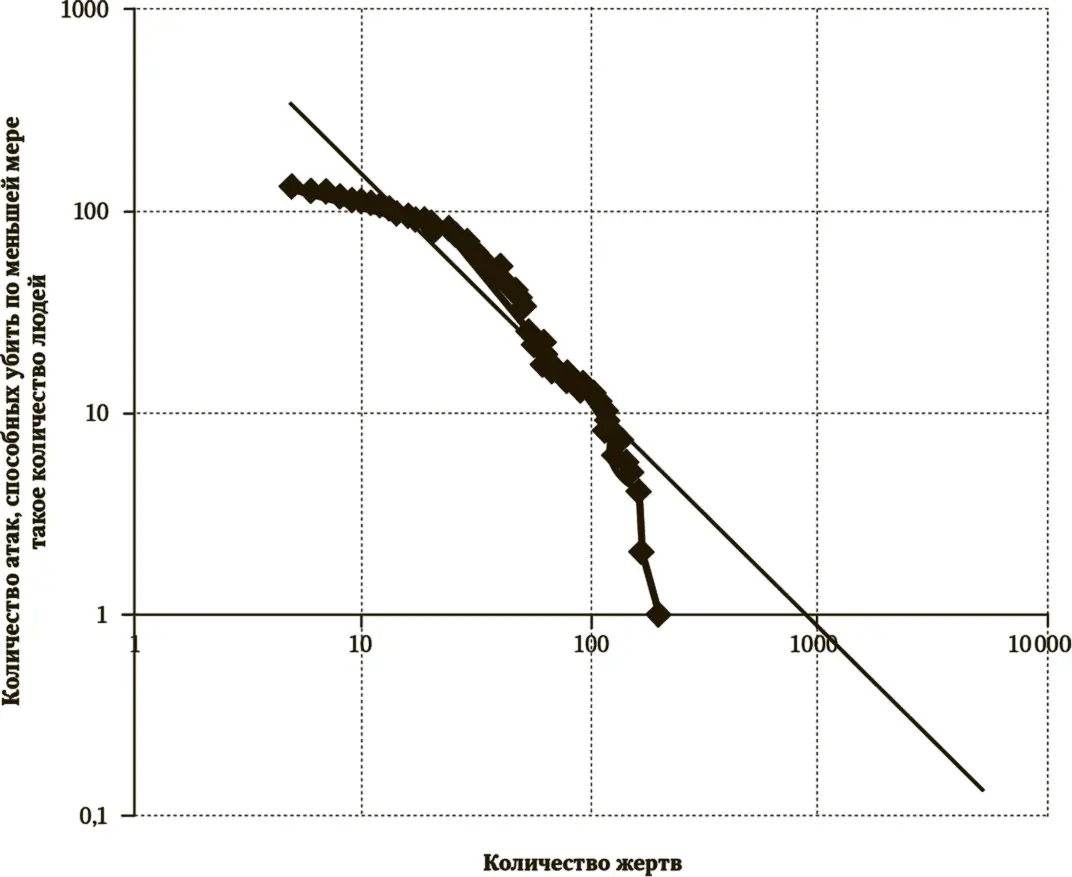

Чего Израиль действительно не приемлет, так это возможности крупномасштабного терроризма (вероятность которого повышается, если, допустим, одна из соседних стран обзаведется оружием массового поражения). Есть свидетельства, что такой подход успешен: Израиль – единственная страна, которой удалось переломить кривую Клаузета. Если построить график жертв терактов в Израиле, используя метод степенного закона (рис. 13.8), мы увидим, что крупномасштабных атак в стране оказывается значительно меньше, чем прогнозирует степенной закон. Ни один из инцидентов, произошедших после 1979 г., не стал причиной гибели более чем двух сотен человек. Тот факт, что график, показывающий соотношение между количеством жертв и количеством терактов, для Израиля отличается от графика для других стран, говорит о том, что наши стратегические решения в этой области действительно имеют значение.

Рис. 13.8.Соотношение частоты террористических атак в Израиле и количества жертв, 1979–009 гг.

Как трактовать сигналы террористов

Какие бы стратегические решения мы ни принимали и на какие бы компромиссы между свободой и безопасностью ни шли, начинать нужно с сигнала. Поэтому качественная разведка остается на первой линии нашей обороны по предотвращению терактов.

Одна из заявленных целей войны в Ираке заключалась в предотвращении дальнейшего распространения в стране программы по созданию оружия массового поражения. Разумеется, оружия массового поражения там практически не оказалось. В результате проведения ряда независимых исследований решения о вторжении в Ирак специалисты пришли к выводу, что при Буше не существовало давления со стороны Белого дома на разведывательное сообщество с тем, чтобы оно предоставляло ложную информацию. В то время организации вроде ЦРУ действительно придерживались единого мнения, что Ирак активно разрабатывает оружие массового поражения {989}. Однако Белый дом искажал разведданные для американцев в некоторых важных аспектах {990}.

Хотя эта точка зрения имеет право на жизнь, я не уверен, что мы действительно можем четко отделить то, что администрация Буша заявляла публично, от того, во что она верила сама, и того, что ей сообщали специалисты разведки. При анализе сигналов, так же как и других типов прогнозов, в клубке информации легко разглядеть то, что хочется. Недостоверные источники вроде Curveball – выходца из Ирана Равида Ахмеда Альвана Аль-Джанаби (который впоследствии признался, что сфабриковал свидетельства об иракской программе разработки биологического оружия в надежде, что это подвигнет Запад на уничтожение режима Саддама Хуссейна {991}) – могут быть легко приняты на веру в атмосфере ожидания войны.

Как мы узнали из главы 9, во время игры в шахматы люди обычно сосредоточиваются на одном или двух потенциальных ходах, игнорируя другие, которые могут быть эффективнее. Компьютеры, анализирующие все возможности, меньше подвержены этой ошибке, и ходы, которые могли бы считаться гениальными, будь они сделаны Бобби Фишером или Гарри Каспаровым, часто просчитываются на ноутбуке всего за несколько секунд. Компьютеры не анализируют каждый из этих ходов так же глубоко, как и мы. Однако они рассматривают альтернативы иначе. Компьютеры широко раскидывают сети вместо того, чтобы искать идеальное решение.

Если ожидать от мира, что он поделится на детерминистские линии возможного и невозможного с минимумом пространства для маневра, окажется, что, с одной стороны, наши предсказания чересчур самоуверенны, а с другой – мы останемся с неизвестными неизвестными. Мы не так уж сильны в предсказаниях, и нам стоит перестраховываться, вместо того чтобы, подобно ежам Фила Тэтлока, делать ставку на одну-единственную гипотезу.

Вероятно, ни в одной другой сфере эти навыки не подвергаются таким испытаниям, как в сфере национальной безопасности. Как отмечает Брюс Шнейер, суть проблемы безопасности заключается в том, что нас определяет наше самое слабое звено {992}. Если вы установите на входную дверь титановые пластины, поставите вооруженных охранников и фалангу питбулей, это не принесет пользы, если рядом с ней имеется хлипкая задняя дверь, через которую пролезет любой никудышный грабитель. Эти угрозы асимметричны – вся мощь американского флота в Тихом океане не помогла бы нам, когда корабли японского флота, просочившись через наши неукрепленные позиции, обнаружили, что бо́льшая часть нашего арсенала, как по заказу, размещена в одном месте. Вот почему события, подобные атакам 11 сентября или на Перл-Харбор, порождают такой когнитивный диссонанс. Несложно предсказать, где наши враги нападут на нас: там, где мы меньше всего этого ожидаем.

Некоторые из типов мышления, к которым я призываю в этой книге, могут оказаться полезными в сфере национальной безопасности {993}. Например, байесовский подход к вероятностям, скорее всего, можно сопоставить с принятием решений в условиях сильной неопределенности. Он призывает нас одновременно держать в уме большое количество гипотез, давать им вероятностную оценку и часто обновлять значение вероятности при появлении новой более-менее подходящей информации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: