Нейт Сильвер - Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет

- Название:Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аттикус»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-09938-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нейт Сильвер - Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет краткое содержание

О том, как этому научиться, рассказывает Нейт Сильвер, политический визионер и гуру статистики, разработавший систему прогнозов, позволившую дважды максимально точно предсказать результаты президентских выборов почти во всех штатах Америки. Его книга во многом близка исследованиям Нассима Талеба и столь же значима для всех, кто имеет дело с большими объемами данных и просчитывает различные варианты развития событий. И если Талеб говорит о законах зарождения «черных лебедей», Сильвер исследует модели и способы, позволяющие поймать этих птиц в расставленные нами сети. Он обобщает опыт экспертов-практиков, изучает различные модели и подходы, позволяющие делать более точные прогнозы. Как и Даниэль Канеман, автор бестселлера «Думай медленно… Решай быстро», наблюдая за поведением и мышлением людей, оценивающих неопределенные события, Сильвер утверждает: да, компьютеры незаменимы при работе с огромными массивами данных, но для максимальной точности результатов необходим гибкий человеческий ум и опыт, ведь прогнозирование – это планирование в условиях неопределенности.

Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Землетрясения магнитудой 9,1 балла происходят в мире в высшей степени редко – никто не может предсказать такое сильное землетрясение с точностью до десятилетия, не говоря уже о конкретной дате. Однако если говорить о Японии, то некоторые ученые и специалисты по широкомасштабному планированию предпочли полностью проигнорировать такую возможность, что может свидетельствовать о присутствии оверфиттинга.

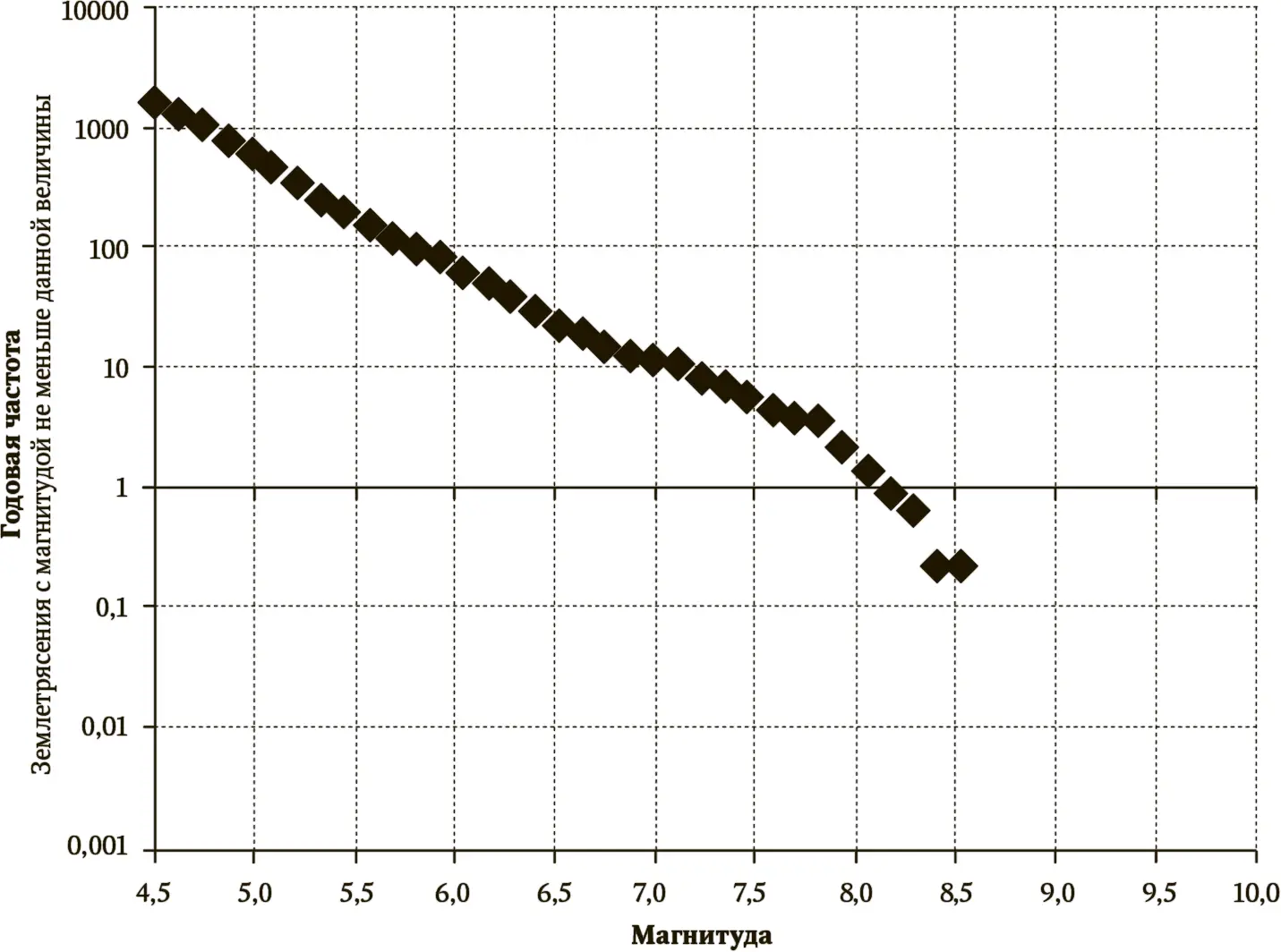

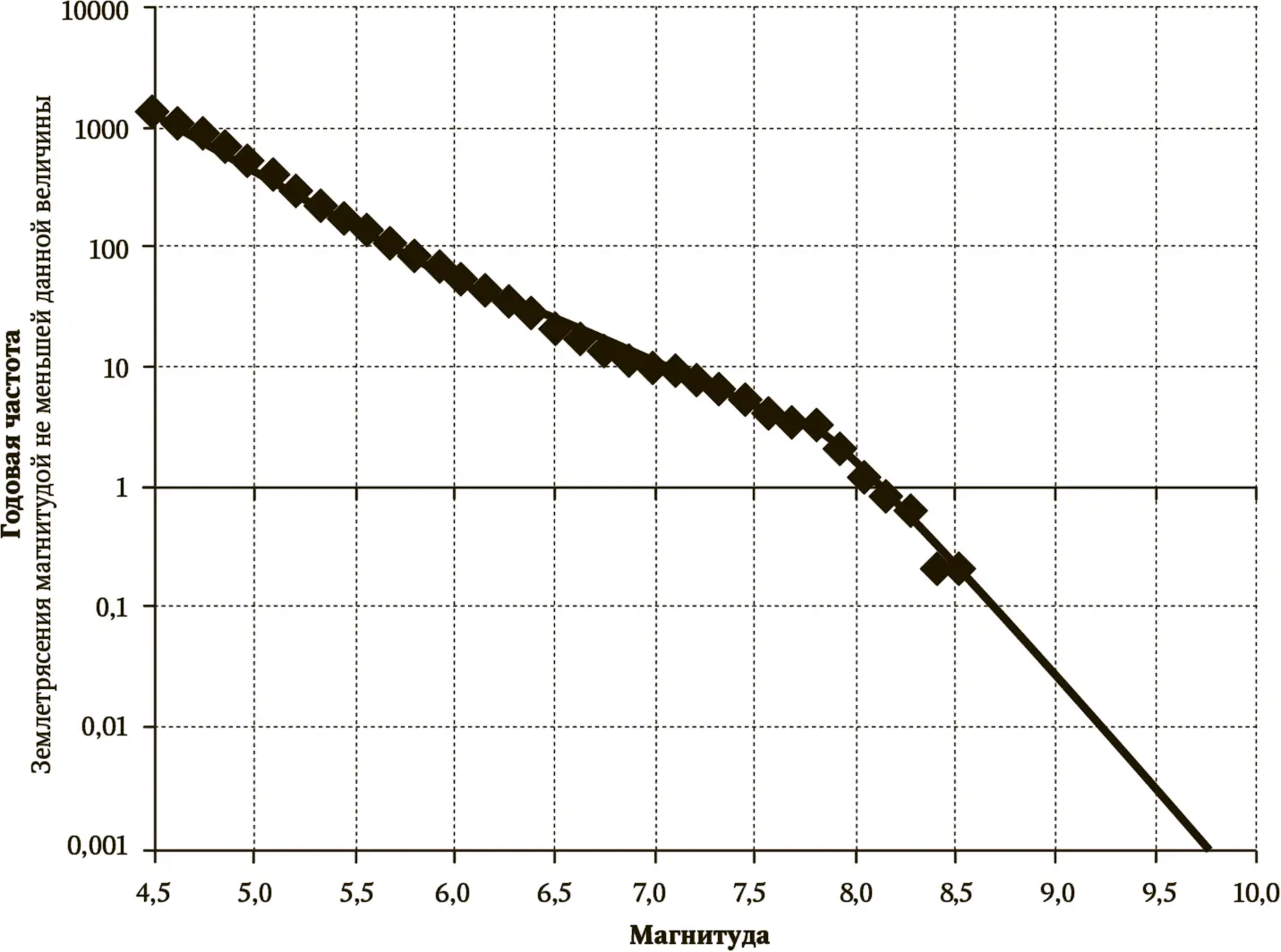

На рис. 5.6a представлено соотношение частоты повторения исторически достоверных землетрясений и их магнитуд с эпицентром в Японии {360}. При построении графика учитывались все данные, за исключением землетрясения магнитудой 9,1 балла, произошедшего 11 марта. Как видно из рисунка, они образуют практически линейную группу; именно такое соотношение и следует из расчетов по методу Гутенберга и Рихтера. Однако при значении магнитуды около 7,5 балла на графике возникает перегиб. С 1964 г. в регионе не было землетрясений магнитудой более 8 баллов, и поэтому изменение наклона кривой кажется вполне оправданным.

Рис. 5.6а.Соотношение между средней годовой частотой землетрясений и их магнитудами; Япония (регион Тохоку), период с 1 января 1964 г. по 10 марта 2011 г.

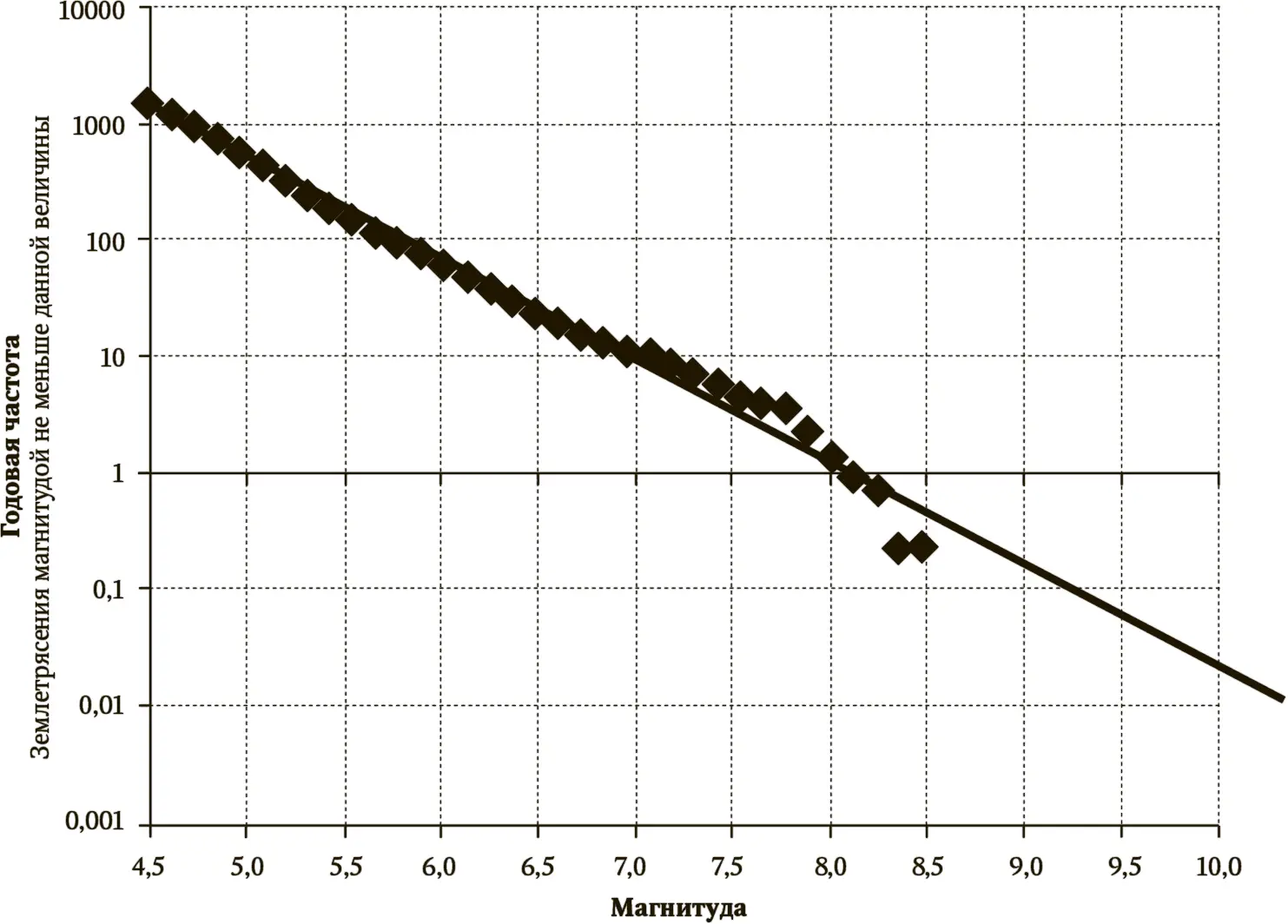

Каким же образом соединять точки? Если вы решите следовать методу Гутенберга – Рихтера, игнорируя перегиб на графике, то у вас получится прямая линия, как приведено на рис. 5.6б. Но можно использовать и метод, который сейсмологи называют характеристическим соответствием (characteristic fit) (рис. 5.6в). Этот метод предполагает, что исторически достоверные данные о частоте повторения землетрясений в этой области могут в полной мере использоваться для создания объективной картины. В конкретном случае это может означать, что вы посчитали перегиб в имеющихся исторических данных реальным. Иными словами, предположили наличие какой-то веской причины, по которой землетрясения магнитудой выше 7,6 балла в этом регионе маловероятны.

Рис. 5.6б.Соотношение между средней годовой частотой землетрясений и их магнитудами; метод Гутенберга – Рихтера; Япония (регион Тохоку), период с 1 января 1964 г. по 10 марта 2011 г.

Рис. 5.6 в.Соотношение между средней годовой частотой землетрясений и их магнитудами; метод характеристического соответствия; Япония (регион Тохоку), период с 1 января 1964 г. по 10 марта 2011 г.

И это еще один пример того случая, когда кажущийся безобидным выбор допущения приводит к радикально разным выводам – в данной ситуации о вероятности землетрясения магнитудой 9 баллов в этой части Японии. Если оценивать имеющиеся данные, основываясь на методе характеристического соответствия, то можно сделать вывод, что землетрясения такой силы там практически невозможны: согласно этому методу подобные события могли возникать лишь каждые 13 тыс. лет. Однако оценка по методу Гутенберга – Рихтера показывает, что такие землетрясения могли происходить каждые 300 лет. Иными словами, подобные события возникают редко, но вряд ли их можно считать невозможными. Связанный с ними риск довольно значителен, и такой богатой стране, как Япония, вполне по силам к нему подготовиться {361}.

Характеристическое соответствие достаточно хорошо описывало те землетрясения, что происходили в районе Тохоку за наблюдаемый период. Однако, как мы уже успели видеть, подобный тип сопоставления не всегда хорош. Иногда он сопровождается возникновением модели с оверфиттингом и в этом случае лишь усложняет работу по выявлению истины. В данном случае модель с оверфиттингом привела к значительной недооценке вероятности катастрофического землетрясения в данном районе страны.

Проблема метода характеристического соответствия состоит в том, что он полагается на невероятно слабый сигнал. Как я уже упоминал, до землетрясения в Тохоку в этом регионе за последние 45 лет не происходило ни одного землетрясения магнитудой 8 баллов и выше. Однако заметим для начала, такие события вообще происходят редко. Согласно закону закон Гутенберга – Рихтера землетрясения такого масштаба в этой области могли возникать лишь примерно один раз в 30 лет {362}. Так что нет ничего особенного в том, что событие, которое происходит примерно раз в 30 лет, может не произойти в течение какого-либо 45-летнего периода {363}. Такое просто случается, так же как и у отличного бейсболиста с рекордными показателями может быть плохой день. Кроме того, в этой области Японии было довольно немного землетрясений с магнитудами величиной порядка 7 баллов. В случаях когда подобные землетрясения происходили в других частях мира, они почти всегда были предвестниками более масштабных событий. Почему же ученые считали, что случай Тохоку можно считать особенным?

На самом деле, сейсмологи как в Японии, так и за ее пределами нашли для этой ситуации логическое обоснование. Они предположили, что особенности состава морского дна в этом регионе (плотность и низкая температура воды) могут препятствовать возникновению масштабных землетрясений {364}. Некоторые сейсмологи обратили внимание на тот факт, что до 2004 г. ни в одном регионе с подобным типом морского дна не происходило землетрясения магнитудой 9 баллов.

Однако такой вывод аналогичен утверждению, что ни один из жителей Пенсильвании не сможет выиграть джекпот в лотерею только потому, что этого не происходило за последние три недели. Землетрясения магнитудой 9 баллов, как и выигрыш в лотерею, происходят достаточно редко. Фактически до 2004 г. в мире было зафиксировано всего три таких землетрясения. Очевидно, что этих данных недостаточно для каких-то конкретных выводов о тех обстоятельствах, при которых подобные события могут или не могут произойти. Японский пример неудачного предсказания был не первым. Сходные заявления делались относительно Суматры {365}, в то время как там происходило множество землетрясений магнитудой в 7 баллов {366}, но не более. Но затем в декабре 2004 г. на Суматре произошло гигантское землетрясение магнитудой 9,2 балла {367}.

Закон Гутенберга – Рихтера не позволял точно предсказать дату землетрясения на Суматре или в Японии, однако допускал возможность их возникновения {368}. И до сих пор его положения работают, в то время как огромное количество других тщательных попыток предсказания землетрясений потерпели неудачу.

Что ограничивает наши знания о землетрясениях

Интервал:

Закладка: